序章

ここは、愛憎渦巻く女の園、煌華宮──別名、華園。

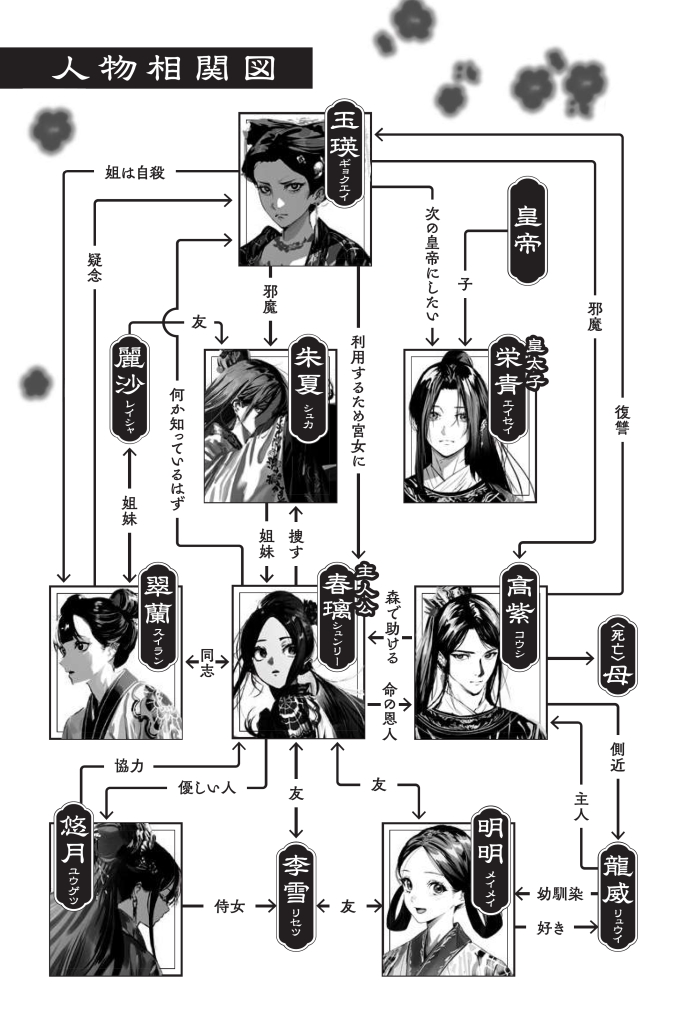

目に飛び込んできた絢爛豪華な光景に皆が目を輝かせる中、朱色の裙をまとった宮女が疑惑の眼差しを瓦屋根へ向けた。

そこに佇む黄金に輝く龍の彫刻が、まるで警告するかのようにこちらを見下ろしている。

ここから先は入るなということか、それとも無駄だと言いたいのか。どちらにせよ、己の目的を果たすまでは、この地を離れるつもりなど毛頭ない。何があろうと、絶対に。

そう心に固く誓った春璃は、華園へと足を踏み入れた。

偶然か否か、運命に翻弄され、集う者たち。

傷つき惑いながらも、そこには大切な誰かのために守り、信じ続ける確かな愛があった。

ただ、一人を除いては……──。

一話 謎の男

もしかしたら、少し浅はかだったかもしれない。

歩きはじめて一時間足らずでそんな考えがちらついたけれど、それでも戻るという選択肢はなかった。

春璃が住む村周辺は豪雪地帯で、冬月も半ばになれば雪も降りはじめる。今朝は降っていなかったものの、森の中は日中でも陽が差すことはない。そのため、寒さが体温を奪っていくのは時間の問題だ。

早くしなければと、朱色の髪紐で結んだ長い黒髪を揺らしながら、歩く速度を上げた。

肌を刺すような強い風が吹きつけてきた。雪が降っていないのが不思議なほどに、空気は凍てついている。

陽は昇っているはずなのだが、木立が密生している森の中では、その明るさも温もりも感じることはできない。

「まずいな……」

体力には自信があったのだが、森を甘く見すぎていた。

数日分の食料として餅や水、それから衣類など必要最低限の物だけを入れたはずの布兜が、出発時よりも何倍も重く感じられる。

麻の衣の上に着用した綿入れはなんの意味も成さず、時間の経過と共にどんどん体温が奪われていく。足先の感覚はなく、己を突き動かすのはもはや気力のみ。

それでも春璃は、死力を尽くして進んだ。

全身が綿のように疲弊し、必死に足を動かしているにもかかわらず、ちっとも前進している気がしない。それは、変わり映えのない鬱蒼とした樹海が起こす錯覚などではなかった。

自ずと震える足。鉛のように重く感じる己の体に耐え切れなくなった春璃は、黒褐色の土の上に膝をついた。

──こんなところで、倒れるわけには……いかないのに……。

決意に逆らうかのように、蓄積された疲労が徐々に意識を奪っていく。

それでも必死に顔を上げていると、僅かな木漏れ日が差す濃い霧の中で、黒い何かがゆらりと揺れた。けれど、それを確認するより先に、力を失くした春璃の体は脆くも崩れ落ちる。

地面に叩きつけられたはずの体に、不思議と痛みは感じない。

寒さゆえか、それとも……。

薄れゆく意識の中でおぼろげに見たものは、自分の体を受け止める温もりと、視界を遮る黒い影だった──。

*

脳内の半分はまだ闇を彷徨っているけれど、もう半分は明るい未来を信じて必死にもがいていた。

──朱夏小姐。

あの日見たうしろ姿。決して届くことのない幻に手を伸ばし、春璃は少しの吐息を漏らす。

そしておもむろに瞼を開いた瞬間、目に映る光景に息を呑んだ。

森の中を歩いていたはずなのに、そこに見えるのは頭上を覆っていた木々などではなく、格天井。色褪せているものの、細かな色彩画が描かれている。

「目が覚めたか」

「ここは……」

頭をゆっくりと右に向けると、そこには一人の男が座っていた。

「俺の家、とでも言っておこう」

二十歳くらいだろうか。男はどこか上質な絹の衣をまとっている。北のほうでは珍しい、紫色を帯びた長い黒髪で、凜々しさの中に透明感を兼ね備えた端整な顔立ちをしていた。

寝台の上に横たわる春璃は男の視線を感じながら、ここに至るまでの記憶を辿った。そして、自分の置かれている状況を把握した瞬間、慌てて体を起こす。

「春璃と申します。この度は、なんとお礼を申し上げたらいいか。助けていただき、ありがとうございます」

森の中で体力が尽きて倒れたところを、この男に助けられた。そう判断し、深く頭を下げた。

「春璃?」

「はい、そうですが……」

春璃が顔を上げると、男は一瞬だけ目を伏せたあと、口を開く。

「俺は、高紫だ」

鋭く尖った冷たい視線が春璃を捉えるが、その瞳はどこか憂いを帯びているようにも見える。

「春璃、と言ったな」

「はい」

「なぜあのような場所を一人で歩いていたのだ。冬の森を無防備に歩くなど、命を捨てるようなものだろ」

問われた春璃は、己の決意を表すかのように、真っ直ぐな視線を高紫へ向ける。

「私は帝都へ、宮廷へ行かなければならないからです」

「華園か……」

──華園?

高紫が呟くように漏らした聞き慣れない言葉に、春璃は首を傾げた。

「この時期ということは、宮女を募る書簡が届いたのだな」

煌華宮の宮女になる第一歩として、選ばれた者にのみ書簡が送られてくるというのは有名な話だ。

「はい」

書簡を懐に入れたまま答える。助けてもらったとはいえ、見ず知らずの者に見せるのは危険かもしれない。万が一奪われたり破られたりしたら、終わりだ。自分と宮廷を繫いでくれるものは、この紙切れしかないのだから。

「目的は、宮女として働くためか」

書簡が届いたと言っているのだから、普通は働く以外の選択肢などないはず。

「もちろんです」

なぜそのようなことを聞くのだと、訝しむ視線を高紫に向けた。

「まぁ、どのような理由だろうと俺には関係ないが、見たところ北部の出のようだな」

高紫は、観察するように上から下まで春璃を凝視した。その視線に嫌らしさはなく、不思議と品さえ感じる。

「その通りです。北のはずれの村が私の故郷ですので」

春璃の故郷は、岑国の中でも未開拓の地が多い北部のはずれに位置する小さな村で、農業を生業としている家が多い。

自然豊かでいいところなのだが、目的地である帝都までは早くても十日はかかる。まだ帝都に行ったことのない春璃にとって、想像できない道のりだ。

村長の話によると、まずは北部の中心都市へ出るまで歩いて五日。そこから馬車を乗り継いで向かうのだが、あくまで順調に行けば十日で着くという話だ。

書簡に記されていた日時に間に合わなければ、すべてが水の泡になってしまう。何があるか分からないため、できるだけ最短で向かったほうがいいだろうと判断した春璃は、北部の中心都市へ続く大道ではなく、森を抜けることにした。

危険だから森へは絶対に入ってはいけないと、姐の朱夏からは何度もきつく言われていた。しかし、森を通れば三日で行けるため、歩く距離を考えたらそのほうが効率的だろうと思ったのだが……。

その結果、春璃は森で倒れてしまい、今ここにいる。

「では春璃、煌華宮についてはどれだけ知っている」

「どれだけ、というと……多くの宮女たちが主上さまや皇后さま、妃嬪のために仕える場所、ということでしょうか」

実のところ、詳しいことはよく知らない。周囲に宮廷で働いていた者などおらず、知る術がないため当然だが、耳にするのはすべて噂話程度のことだった。

それでも多くの女たちが仕える場所だということは把握している。そして宮女には位があり、帝の御手付きとなれば一気に出世するという話も聞いたことがあるので、そのあたりは心得ているつもりだと春璃は言った。

「なるほど。誰でも知っているような情報だけか」

高紫がこぼした言葉に春璃が眉を寄せると、侍女だろうか、初老の女性が卓子の上に銀製の茶杯を置いた。春璃は、戸惑いつつも小さくお辞儀をする。

「飲んで温まるといい。毒など入っていないから安心しろ」

「い、いえ、決してそういうわけでは」

付言した高紫に、春璃は焦って首を振る。疑っていたわけではないのだが。

「いただきます」

茶杯を近づけると、ふわりと花の香りがした。ゆっくりと口に含むと、苦みの中に少しの甘さと独特の香りを感じる。

「美味しい……」

初めて飲む茶だけれど、体の力が抜けて心もホッと温まるような味だ。

「花の香りを移した茉莉花茶だ。俺も匂いが強いものは苦手だが、このくらい自然に香る花茶ならば飲みやすいだろう」

村では安価な緑茶ばかりだったので、なんだか上品な味がするなと思いつつ、改めて部屋の中を見回した。

部屋自体はそこまで広くはないけれど、置かれている長椅子や簞笥などの家具はどれも良品に見える。派手さはないものの、春璃が育った質素な住まいとは明らかに違う雰囲気が漂っている気がした。

高紫がどのような人物なのか分からないが、口を開かずとも茶を出してくれる侍女や側仕えの男もずっとうしろに控えているので、庶民ではないのだろう。

しかし、ここはまだ都市部ではないはず。それなりの家柄ならば、北のはずれに住むとは考えられないが……。

「春璃」

考えを巡らせていた春璃は、名を呼ばれてハッと顔を上げる。

「何かあったのか」

「……え?」

「気づいていないみたいだが、目を覚ましてからずっと、顔から殺気が出ている」

驚いた春璃は、咄嗟に右手を自分の頰に当てた。

「宮廷へ行く目的とやらが、そうさせているのか」

見透かすような微笑を浮かべた高紫に、思わずうつむいてしまった。何食わぬ顔をすればいいものを、これでは図星だと言っているようなものだ。

「皇帝の暗殺でも企てているのか」

「まさか! そんなことはありません」

戯れ言だと分かっていたが、春璃はきっぱりと否定した。倒れてからどれほど経っているのか不明だが、正直、冗談につき合っている場合ではない。

「では、何を企んでいる」

「何も企んでいません。私はただ、姐に会いに行くだけです」

決して、噓ではない。強く唇を嚙んだ春璃は、揺らぐことのない眼差しを向けた。

「姐にね……。それならわざわざ春璃が宮女にならなくとも、面会を申請すればいいだろ。もしくは、その姐とやらが暇をもらって帰ってくれば、いくらでも会えるじゃないか」

たしかに高紫の言う通りなのだが、それができればどんなによかったか。

「詳しくは申し上げられませんが、どうしても宮女にならなければいけない事情があるのです」

「理由は言えないということか」

「助けていただいたのに、申し訳ございません」

その気持ちに偽りはないため、頭を下げて謝意を表したのだが……。

「べつに構わないが、煌華宮と聞いて煌びやかな世界を想像したのなら、やめたほうがいい。軽い気持ちで勤まるほど楽な仕事ではないからな」

頭上に降ってきた言葉に反応した春璃は、頭を起こして高紫を直視する。

まるで働いたことがあるかのような口ぶりだが、今の春璃には聞き流すことのできない言葉だ。

「決して、軽い気持ちなどではございません」

落ち着いているつもりだが、自ずと語気を強めた声に動揺が混ざる。

「理由があると言いながら、本当は自分が宮女になりたいだけなのでは?」

なおも挑発するかのように冷たく言い放つ高紫を、春璃は睨んだ。

命を救ってもらったことは感謝しているが、お前に何が分かるのだと今すぐ叫びたい気持ちを必死に押し殺し、拳を握る。だが……。

「もしくは姐に会うというのはただの口実で、何か他に目的でも──」

「何も知らないくせに、勝手なこと言わないで!」

長椅子から立ち上がった春璃は、耐えきれずに声を荒らげた。

悲しみも苦しみも胸の奥に押し込み、皆に心配をかけないよう必死に平静を装ってきた。けれど高紫の言葉により、これまで自分一人で抱えてきた感情が堰を切ったように溢れ出す。

「会いに行って会えるならとっくにそうしているし、帰って来られるなら今すぐにそうしてほしいと伝えています! だけど、だけど……それができないから行くのです!」

張り詰めていた糸が一度切れてしまったら、すべてを吐き出すまでもとには戻らない。それが分かっていたからこそ我慢していたのに、こうなってしまっては、もう止まらない。

「私がこの書簡を目にするのは二度目で、一度目は四年前、姐のもとに届きました。そして、宮廷に行くか悩んでいる姐の背中を押したのは私です。姐の人生を応援したくて、私が……」

春璃は懐から取り出した書簡を握りしめ、自分を責めるように声を震わせた。

忘れもしない。それは四年前、本格的な雪の季節が間近に迫る頃。春璃の姐、朱夏宛てに突然宮廷からの書簡が届いた。

内容は、簡単に言うと煌華宮で働く権利を朱夏に与えるというもので、その意思がある場合は指定された日時に集まるようにとのことだった。

煌華宮で働けば、最下級の宮女であってもそれなりの給金をもらえる。春璃一人を養うためなら、その半分を仕送りすればじゅうぶんだろう。むしろ、今より楽な暮らしができるかもしれない。だが、村を出て働くということは、春璃を一人残すことになる。

だからこそ、朱夏は迷っていたのではないだろうか。その三年前に両親を事故で亡くした上に、春璃は朱夏の四つ下で、当時まだ十三歳だった。いくら村人たちが面倒を見てくれるとはいえ、離れるのは心苦しいし寂しくもあると。

そんなふうに葛藤しているであろう朱夏の背中を押したのは、春璃自身だった。なぜなら、春璃は気づいていたからだ。書簡に目を通していた朱夏の瞳に、僅かな喜色が浮かんでいたことに。

煌華宮に仕えることができるのは、選ばれた極僅かな人間だけ。それはとても名誉なことなのだと、この岑国に住む者なら誰もが知っている。宮女採用制度が変わってからは、たとえ下女といえども簡単に働くことはできなくなったことも、そう思われる要因のひとつだろう。

特例を除き、齢十七を過ぎた女の中から選定された者に書簡が送られ、それを手にした者のみが、その地──煌華宮に足を踏み入れることができる。そのため、以前にも増して宮女となることに憧れを抱く者が多くなっているのだと、春璃は村の人から聞いていた。

したがって、朱夏も心の奥に宮女への憧れを抱いていたのかもしれない。その思いが、書簡を目にした時に表れたのだろう。

だが、慈愛に満ちた心根の優しい朱夏は、自分の気持ちよりも真っ先に春璃の幸せを願うような人だ。春璃が『行かないで』と言えば、その通りにするだろう。だからこそ、朱夏の本心をその表情から感じ取った春璃は、姐に言った。

『行ってきなよ。煌華宮で働けるなんて、とてもありがたいことなんだから』

春璃にとってたった一人の家族であり、大切な姐だからこそ、朱夏には自分の人生を生きてほしかった。行きたいところがあれば行って、やりたいことがあるなら遠慮せずにやってほしい。春璃は、自分のために朱夏の人生が犠牲になることだけは絶対に嫌だったのだ。

『私はもう十三歳だし、自分のことは自分でできるよ』

何もできない小さな子供ではないし、村の人はみんな家族のようなもので、困ったら助けてもらえる。だから心配するなと、春璃は朱夏と離れることへの寂しさを胸の奥底にしまい、背中を押した。

そして朱夏は、宮廷に向かう決意をした。

『無事宮女になれたら、三年働いて必ず戻って来るから』

朱夏に頭を撫でられると、鼻の奥がツンと痛んだ。

このままずっと、離れ離れになるわけではない。三年なんてきっとあっという間だ。そう言い聞かせながら唇を嚙み、春璃はぐっと涙を堪える。

両親が他界してから、たくさんの優しさと愛情を注いでくれた朱夏。姐がいたから、自分は生きてこられた。姐がいたから、寂しくはなかった。決して豊かとは言えない暮らしでも、姐がいたから幸せだった。だから今度は、自分が朱夏の人生を応援する番だ。

利発で働き者だから、きっといい仕事をするだろう。容姿端麗なので、もしかすると帝の目に留まることもあるかもしれない。そうなれば、朱夏の幸せはきっと一生保証される。

そう信じて疑わなかった春璃は、家を出る朱夏を笑顔で見送った。

これが今生の別れになるなど、想像もせず……──。

「心優しく聡明な姐は、きっとまわりの人たちに慕われるいい宮女になる。そして年季を終えて帰って来た姐から、知らない世界の話をたくさん聞かせてもらうんだって、そう思っていました。そうなる未来しか考えていなかった。だって、誰が想像できるって言うんですか!」

自分自身に語りかけるように吐き出した春璃は、下げていた視線を高紫へ向ける。

「家を出てたったの一年で……死ぬなんて……」

赤みがかった柔らかな長い髪。朱夏のうしろ姿が、今も春璃の脳裏に焼きついて離れない。

あの時、なぜ行くなと泣きつかなかったのか、なぜ背中を押してしまったのか。春璃は何度も何度も自分を責めた。

歪む視線の先で高紫が僅かに反応を示した気がしたが、何を思われようと、もうどうでもよかった。

「姐の死を、こんな紙切れ一枚で済ませるなんて、納得できるはずがない!」

春璃は、懐からくしゃくしゃになったもう一通の書簡を取り出し、卓子の上に叩きつけた。

【朱夏女史、不慮の事故により逝去】

その文面を、高紫は静かに見つめている。

「だけど、こんなもの……これで姐が死んで、はいそうですかって終わりになんてできません。だから、死んだというなら朱夏小姐の亡骸を故郷に返してほしいと、今度はこちらから文を書いて送ったんです」

村に上質な紙などないため、無論送ったのは木簡だ。

「でも、ふた月待って返ってきたのが、亡骸は懇ろに弔ったという言葉だけでした」

それでも諦めきれず、何度も何度も訴えた。しかし、返ってくる言葉はすべて同じ。訃報も、家族に無断で埋葬したことも真実であるなら、なぜ墓参りすら叶わないのか。

「そんなことが許されますか? いいえ、許す許さないの前に、信じられるわけないじゃないですか」

あの日以降、泣き続けた春璃に残ったものは怒りでも悲しみでもなく、疑心であった。

何かがおかしい。そう気づいたが、すぐにでも駆け出したい感情を必死に抑え、冷静になった。

朱夏の訃報から、送った木簡は数知れず。それなのに、春璃の疑念が解消される兆しはまったくなかった。このまま勢いにまかせて帝都へ行き、宮廷まで足を運んで門を叩いたとして、話を聞いてもらえるのだろうか。

答えはおそらく否。話を聞くどころか、門前払いを食うことは目に見えている。そしてそれ以降、二度と春璃の言葉が宮廷内に届くことはないだろう。

だとすると、どうすべきか。

改訂された煌華宮の新たな制度によると、宮女となる資格を得られるのはこの国に住む十七歳の女。三年後、春璃が十七歳になれば、朱夏と同じように書簡が届くかもしれない。そうすれば、忍び込まずとも堂々と正面から煌華宮に入れる。

希薄な願いだったが、それまでは、朱夏が生きていることをただひたすら信じて待ち続けると決めた。

「だから私は、朱夏小姐をこの目で見るまでは信じないと、そう決めたんです。相手が誰であろうと、必ず真実を突き止めると」

こぼれないよう必死に耐えた涙が、春璃の大きな瞳を潤ませている。

滔々と語った春璃はうつむく。しばしの静寂が流れたあと、高紫が口を開いた。

「……すまなかった。先ほどの俺の言葉はすべて取り消し、謝罪する」

そう言って、頭を下げた。主君が見ず知らずの女に頭を下げたからか、うしろに控えている側仕えの若い男が若干焦りを見せた。

「私のほうこそ、感情的になってしまい、申し訳ございません」

すると、高紫が無言で春璃の肩にぽんと手を置いた。座れと優しく言われているような気がして、春璃は再び長椅子に腰を下ろす。高紫もまた、正面の椅子に座った。

心配させないために、宮廷に行く本当の理由は村の人たちにも告げていない。それなのに、感情が高ぶったとはいえ、会ったばかりの人にすべてをぶちまけてしまった。

けれど、どうしてだろう。誰にも迷惑をかけないよう一人で抱えると決めた心が、少しだけ、本当に少しだけ、軽くなったように感じた。

「つまり、朱夏だけではなく春璃にも書簡が届いたのは、偶然ということか」

「はい。正直私が宮女になれるとは思っていなかったので、書簡が届いた時にはとても驚いたのですが」

「そうか……。何もできず、ただ待つしかない三年間は、長かっただろう」

突然、予想外の言葉を高紫が口にし、春璃は目を見開く。

今すぐ宮廷へ行き、朱夏を返せと叫びたくなる気持ちを必死に押し殺してきた。だから、悲しみや苦しみに耐えながら待つ歳月は、たしかに途方もない時間だった。

けれど、それは春璃だけが背負う感情だ。誰にも話していないのだから、誰にも分かるはずがない。それなのに。

「春璃の気持ちは、俺にも分かる。つらかっただろう。よく一人で耐えたな」

高紫の声が耳に届いた刹那、春璃の瞳から溢れた涙が、ぽろぽろとこぼれ落ちる。

自分たちのことなど何も知らないはずなのに、なぜ高紫の言葉がこんなにも胸に深く届くのか。どうして涙が止まらないのだろう。拭っても拭っても溢れてくる。

そんな春璃に対し、高紫は草花が細かく刺繡された手巾を手渡した。白く美しい手巾を汚すことに躊躇いを感じた春璃は、それを優しく握りながら、ゆっくりと気持ちを落ち着かせる。

高紫の言葉が同情だとしても、一人で抱えてきた感情を打ち明け、その苦しみを理解してくれたことが嬉しかった。

「ありがとうございます」

震える声で伝えた春璃は、高紫の前で初めて笑みを浮かべた。

「やっと殺気が消えたな」

唇をほころばせながら再び戯れ言のように高紫が言うと、春璃は「最初から殺気など放っていません」と、また少しだけ笑った。

「今ここで、好きなだけ泣くといい。あの場所に行けば、泣いている暇などないだろうからな」

最後に目の縁に残った涙をもう一度指で拭い、春璃は顔を上げる。

「いえ、もう大丈夫です」

煌華宮がどんな場所なのかは分からないが、高紫の言う通り、これより先は泣いてなどいられないだろう。

朱夏の死を突きつけられた時に感じた悲しみや不安は、今すべて吐き出した。だからあとは、前へ進むだけだ。

気持ちを新たにすると、先ほど茉莉花茶を持ってきた侍女が再び何かを運んできた。

「月餅でございます」

そう言って、今度は月餅がのった皿を置き、うしろに下がる。

「少し腹ごしらえをするといい」

「し、しかし、あまりのんびりしていては……」

「菓子を食べる時間くらいはあるだろう。それに、慌てなくても大丈夫だ」

悩んだが、頑なに断るのも失礼だと思い、春璃は茉莉花茶と共に月餅をいただいた。

「高紫さま、本当にありがとうございました」

菓子をいただいたことや助けてもらったことと、それだけでなく、もちろん心の内をさらけ出せたことへの感謝も含めて頭を下げた。

「せっかくの縁だ、途中まで送ろう」

「いえ、そこまでしていただかなくても」

「べつに春璃のためではない。俺もやらなければならないことがあるから、そのついでだ」

立ち上がった高紫は侍女に何かを指示し、側仕えと共に部屋を離れる。

「あの、高紫さま? 私は本当に……」

一人で大丈夫だと言おうとした春璃の前に、侍女が立ち塞がる。

「永芳と申します。失礼いたします」

春璃が瞬きをしながら首を傾げると、侍女の永芳は春璃の衣に手をかけ、脱がせようとした。

「あの、何をなさるのですか」

焦って抵抗するも、永芳は思いのほか力が強く、びくともしない。

「何って、着替えですよ。ご自分のお姿、見てごらんなさい」

「えっ?」

視線を下げると、着ていた麻の衣は土で随分と汚れていた。

「そのお衣装で宮廷へ行かれても、宮女になるどころか、入れてもらえませんよ」

「あっ、でも、その……」

「これはただの人助けですから。あなたも、困っている人がいれば手を差し伸べるでしょう? 高紫さまはあまり人を信じないからか、反対に人を見る目は結構あるんです」

「人を、信じない……?」

聞き返そうとした時、永芳が春璃の腕に衣の袖を通した。

「ほら、そちらの腕もよろしいですか」

「は、はい。すみません。あの、自分でやれますので」

勢いに圧されてしまったが、こんなふうに誰かに衣を着せてもらうのは随分と久しぶりだ。

「さぁ、できましたよ」

そうこうしているうちに、結局着替えが終わってしまった。再度視線を下げると、朱色の裙が目に入った。先ほどまで着ていた麻とは違って風をあまり通さない上に、四年前に朱夏が着ていた裙にとてもよく似ている色だ。

「木綿ですか?」

「そうだ」

いつの間にかまた部屋に戻っていた高紫が、着替えた春璃を見ながら答える。

「麻は論外だが、新人宮女が着るには絹より木綿のほうがいいだろ。まぁ、宮女になれば今着ているそれもすぐに必要なくなるがな」

どういう意味か分からなかったけれど、春璃はとにかく頭を下げた。

「あの、本当に何から何までありがとうございます」

なぜここまで親切にしてくれるのかは分からないが、永芳が言うように、それは本当にただの人助けなのかもしれない。

春璃は書簡を二通懐に入れ直し、荷物を背負った。そして高紫に続いて外に出ると、そこはもう森の中ではなかった。

倒れた春璃を助けた高紫は馬に乗り、森を抜けたすぐ先にあるこの家まで運んだらしい。

「中からでは分かりませんでしたが、なんだか寺のようですね」

呟きながら家の外観を見上げた。壁も柱も古びているものの、屋根は八角形で造りもしっかりしている。

「その通り、ここは随分昔に使われなくなった小さな寺だ」

それを補強して少しだけ増築し、住んでいるのだと高紫は言った。

「では、行くぞ」

「あ、はい。あの、お世話になりました」

春璃が頭を下げると、見送りに出ている永芳が「お気をつけて」と小さく右手を振った。

すでに側仕えの男が待機している馬車は、春璃が知る屋根のないものとは違い、屋根どころか覆いまである。やはり高紫は一般庶民というわけではなく官吏で、それも割と位が高いのではと密かに思いながら、高紫と共に乗り込んだ。

「森は抜けているとはいえ、北の中心都市までまだ丸一日はかかる。休める時に休んでおけ」

高紫はそう言って腕を組み、静かに目を閉じた。

「はい、分かりました」

返事をしたものの、すぐに眠れるほどまだ心は落ち着いていない。

ちらりと外を覗くと、道の両脇に立つ赤く色づいた木の葉が風に煽られ、疲れ果てたように次々と地面へ落ちていく。代わり映えのない景色を見ながら、春璃は考えた。

同じように書簡を受け取った者が他に何人いるのか分からないが、人選は誰がどのようにおこなっているのだろう。なぜ、春璃にも宮女となる権利が与えられたのか。

春璃が朱夏の死を不審に思って何度も宮廷へ訴えたことは、当然向こうも知っているはず。それなのにわざわざ宮廷内へ招くようなことをするのは、朱夏の死というものになんのうしろめたさもないからなのだろうか。

もしかしたら、この不安は取り越し苦労なのかもしれない。やはり本当は、生きているのでは……。

生きているからこそ、亡骸を見せられないのだ。きっと、そうに違いない。

──朱夏小姐。

今も脳裏に浮かぶ朱夏の笑顔を思いながら視線を前に戻した春璃は、隣で目を瞑っている高紫を一瞥したあと、同じように瞼を閉じた。

二話 煌華宮

北部の中心都市に着くと、そこで高紫は馬車を降りた。

小屋が多く立ち並ぶ通りは市場だろうか。村に比べてずっと人が多いため驚いたけれど、帝都はこんなものではないぞと高紫に言われた。迷わず宮廷に行けるのか少し不安になる。

「では龍威、頼んだぞ」

高紫の側仕えが、手綱を握ったまま頭を下げた。

「帝都まではこの通りにすれば問題ない」

そう言って、高紫は一枚の紙を渡してきた。またもや上質な紙だが、そこには帝都までの道筋や手段が細かく書かれている。

この先は龍威が御者として馬を操ってくれるようだが、最後までというわけではない。だが、春璃が一人になったあとも、この指示書があれば難なくたどり着けるだろうと高紫に言われた。

「高紫さま、本当にありがとうございます。このお礼はいつか必ずさせてください」

ここまでしてもらって何も返せないのがもどかしいが、今はとにかく言葉で伝えるしかない。

「そうだな。いつか俺の頼みを聞いてもらうとしよう」

きっと気を遣わせないためにそう言ったのだろうけれど、春璃は「分かりました」と快く応え、高紫とはここで別れた。

*

高紫の手引き通り、途中の寝床や食事はすべて龍威が手配してくれ、あれからさらに五日かけて四台の馬車を乗り継ぎ難なく帝都に入った。

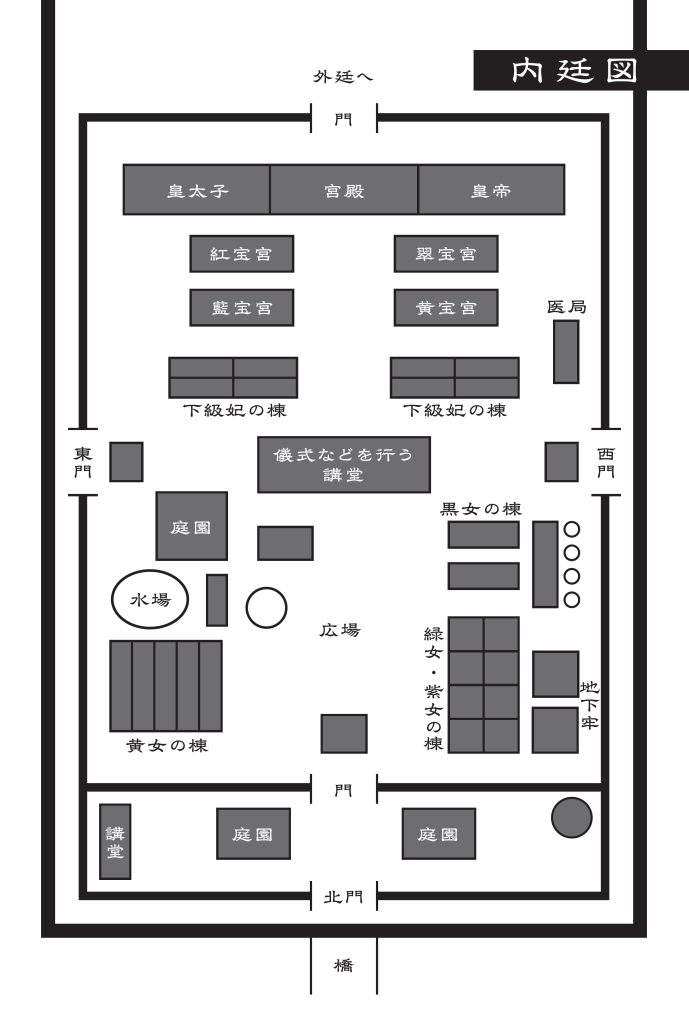

宮廷の周りは高い城壁に囲まれ、さらに堀で隔たれている。正門へ行くには、堀に架かった橋を渡るしかない。外敵を阻むためか、もしくは中の者を外へ出さないためか……。

どちらにせよ、この橋を渡れば宮廷となる。

橋をゆっくりと渡りながら、目の前に広がる城壁を見つめた。川と同じく、ぐるりと宮廷を囲む高い壁。もちろん中の様子をうかがうことはできないが、少し離れれば高い塔のような建物の一部が外からでも見えた。

外廷へと繫がる南門は宮廷の正門のため、多くの衛兵が立っているが、荷を積んだ馬車や来訪者、官吏などが門を行き来しているからか、想像していたような物々しい雰囲気はあまりない。

指定された場所はこの南門ではなく反対側の北門のため、春璃は城壁に沿って北へ向かった。そして宮廷の裏側にあたる北門の前に到着。恐らくこの中が煌華宮だろう。

なんとか指定された日に着くことができ、安堵する。

だが時間にはまだ少し早いためか、そこにいるのは門衛のみ。春璃が自分宛てに届いた書簡を懐から取り出して見せると、ここで待つようにと言われた。

全員集まってから、ということだろうか。

逸る気持ちを抑えながら、閉じられている門を見つめた。

四年前、朱夏もこうして同じように門を見つめていたはずだ。きっと、宮廷という場所に夢を抱き、煌華宮で働けることを誇りに思いながら立っていたに違いない。

けれど今の春璃が抱く思いの中には、夢も誇りもない。あるのは疑念と後悔、そして朱夏に生きていてほしいという切なる願いだけだ。

時折感じる門衛の視線に体を強張らせながら待っていると、他にもちらほらと若い女が集まってきた。木綿の衣を着た者が多いが、中には妃かと思うほど派手な絹の襦裙を着用している者もいた。だが、やはり麻を着ている者は誰一人としていない。

着替えさせてもらってよかったと安堵し、高紫や永芳に恩義を感じながら周囲を見回していると、一人の女性が目に留まった。

艶のある綺麗な黒髪の女性は、まるでそこに誰かが存在しているかのように門を睨みつけている。瞳には憎悪と深い哀愁が複雑に混ざり合っているように見えるが、それでいて美しく、ひときわ精彩を放っていた。

明らかに宮女になりたいという目ではなく、どちらかというと……と春璃が考えていると、

「うわぁ~、間近で見るとすごいな~」

突然誰かが声を上げた。

一様に張り詰めた表情で静かに待っていたためか、その静寂を破るような声に全員の視線が集まった。髪を両耳の位置で輪っかに結っている声の主は、目を輝かせながら門を見上げている。

「門だけでも立派なのに、中はどうなっているんだろう」

心の声が漏れ出ているかのように、かなり大きめの独り言を呟く彼女もまた、宮女となるべく集められた一人なのだろう。彼女の声に、まわりにいるほとんどの女たちは顔をしかめている。

たしかに、場違いな声量で緊張感の欠片もないけれど、自然体で飾っていない姿を見ていると、なんだか安心する。

彼女のことが気になった春璃は、近づいて「こんにちは」と声をかけた。すると、彼女は丸い目を春璃に向けて二、三度瞬きをする。

「私は春璃、よろしく。あなたは?」

「明明よ」

声をかけられると思っていなかったのか、明明は少し驚きながらも愛嬌のある瞳を向けた。

「いきなり声をかけちゃってごめんなさい」

「ううん、全然いいのよ。私、厳かな空気がどうも苦手で居心地悪いなって感じていたから、春璃が声をかけてくれて嬉しい」

とても自然で無邪気な明明の笑顔を前に、気を張っていた春璃の心は和んだけれど、そう思っているのは春璃だけのようで……。

「あなたたち、静かにしてくれないかしら。ここがどこだか分かっているの?」

青みがかった黒髪に煌びやかな花簪を挿している女が、心持ちつり上がった目を明明に向けた。綺麗な顔立ちだが、眉間には分かりやすく皺が寄っている。

「どこって、宮廷の北門の前だけど。知らなかったの?」

首を傾げながら明明が答えると、女は皺をより深くさせた。

「し、知ってるわよ! あなたが場所をわきまえずに大きな声で話しているから、わざと言ったに決まってるでしょ!」

嫌みが通じなかったことに若干顔を赤らめた女は、場所をわきまえずに声を荒らげた。対する明明は、なぜ怒っているのか分からないというように、首を傾げたままだ。

「だいたい、あなたのような人がなぜ選ばれたのか不思議でならないわ。言葉遣いもおかしいし、見た目だって子供で、品性や美しさの欠片もないじゃない。あなたのところに届いた書簡は、きっと偽物よ。さっさと田舎に帰りなさい」

決まりの悪さを隠すようにまくし立てた女は、顎を僅かに上げ、したり顔で見下した。

すると、さすがに頭にきたのか、明明はムッと唇を尖らせる。

「私は十七歳よ、子供じゃない。それに、品性や美しさは内面からくるものだと思ってるから、あなたのほうがよっぽど度量が狭くて野蛮に見えるけど」

そう言い放つと、こめかみに青筋を立てた女は鬼のような形相で明明を睨んだ。

「なっ、なんて無礼な。私の父は高官なのよ! あなたなんてどうせ北の田舎者で、ろくな仕事をしていない親のもとで貧しく育った、教養も何もない凡人でしょうに」

「無礼なのはどっちよ! 親を馬鹿にしたこと、今すぐ謝って」

「謝らなければいけないのはあなたでしょ。父に言って、あなたを今すぐ追い出すことだってできるのよ」

まわりにいる大勢の女たちの反応はそれぞれで、啞然とした顔で二人のやりとりを見ている者もいれば、かかわりたくないと目を逸らす者、それこそ見下すような視線を向けている者もいる。そんな中、ひとつ息を吐いた春璃は、火花が飛び散る二人の間に割って入った。

「二人とも、もうやめましょう。これから一緒に働くのだから、そんな言い争いをしても無駄なだけです」

女の鋭い視線が、今度は止めに入った春璃へ向かう。

「一緒に働く? 冗談でしょ。この田舎者は門を通ることなく、ここで帰るのよ。当然でしょ。まったく、こんな育ちの悪そうな田舎者に宮女になれる資格を与えるなんて、どうかしているわ」

女が鼻で笑った。

「なんですって」

またもや言い返そうとした明明の腕を春璃が摑み、首を静かに横に振る。そして、これ以上衝突しないよう、明明を隠すように女の正面に立った。

「北の田舎者は、明明ではなく私ですよ。申し遅れましたが、春璃です。私は北部のはずれにある小さな村で生まれ育ちましたが、田舎でも学ぶ場所はちゃんとあります。それに、明明が宮女となることに異議があるのなら、中に入った際に直接述べてみてはいかがでしょう。明明に書簡を送ったのは宮廷で働く文官か、それとももっと上のどなたか……」

春璃は、高い外壁の内側を指すように見上げながら言った。

「も、もういいわよ! あなたたちはどうせ残らないだろうから」

若干の焦りを見せた女は、結局名乗ることなく二人を睨みつけ、フンと鼻息荒く背を向けた。

「春璃、ありがとね。ちょっとすっきりしたよ」

「ううん、私も少し腹が立ったから」

明明に対する言葉があまりにも酷かったので、つい感情的になってしまった。常に穏やかで冷静沈着だった朱夏と比べたら、自分はまだまだだと実感する春璃。

結局名前すら教えてくれなかったが、先ほどの女が言っていた『どうせ残らない』という言葉は気になる。

書簡には確かに宮女となる資格を得たとしか記載されていなかったが、つまりなれない場合もあるということなのだろうか。

そんなことを考えていると、ずっと黙って立っていた門衛二人が動きを見せた。集まっている女たちは一斉に口を閉じ、背筋を伸ばす。春璃と明明もまた、意識を門へと向けた。

いよいよ、門が開く。

たとえようのない緊張感が漂う中、大きな門の向こうから紫色の衣を着た女性が姿を現し、名は葉仙だと告げた。うしろにはもう一人宮女がついている。

葉仙が軽く会釈をすると、春璃を含む女たちが深く頭を下げる。

「まずはお一人ずつ確認させていただきますので、こちらへ」

その言葉を聞いた瞬間、先ほど明明に突っかかっていた女が我先にと前へ出た。それに続いて他の女たちも列を作り、届いた書簡を見せながら一人一人名前を伝える。

「香琳と申します」

鬼の形相とは打って変わって、先ほどの女が貼り付けたような笑顔を見せて言った。

「翠蘭です」

こちらは、門を見ながら複雑な表情を見せていた美女だ。

「あの…… 李雪と申します」

珍しい桃色の髪の小柄な可愛らしい女性が、明明の前でガチガチになりながら頭を下げた。

「明明です!」

「春璃と申します」

誰よりも通る声の明明に続き、春璃も懐から書簡を出してそう告げる。

他にもあと三十名以上はいる女たち全員が名を伝えると、葉仙は小さく頷き、集めた書簡を隣にいる緑色の衣を着た宮女に渡した。

「これより、あなた方を中へ案内いたします。遅れないようついて来てください」

この門を通れば、いよいよ煌華宮の中。朱夏がいた……否、今もいる場所へと足を踏み入れることになる。

胸に手を当てた春璃は、前だけを向いてゆっくりと足を進めた。

三話 黒女

思わぬ展開になった。

門を通ると、目の前に見えたのは想像していた豪華な宮などではなく、再び高い壁だったからだ。

「これって、どこに向かっていると思う?」

隣にいる明明が、小声で春璃に問いかけた。

「宮廷内のどこかだとは思うけど……」

門を通って石畳を歩いたかと思えば、葉仙はすぐに中央の道から逸れ、外壁のもうひとつ内側にある壁に沿って東に向かっているようだ。

宮廷の敷地内に入るのはもちろん春璃も初めてなので、今歩いている場所がどこなのかは分からないが、周囲は高い木々が生い茂っている。森とまでは言わないが、手入れが行き届いていないように思う。

門からの道筋と、見える景色を頭の中に叩き込むように、できるだけよく観察しながら歩く春璃とは違い、ほとんどの女たちはただただ困惑しているようだ。香琳はとても分かりやすく怪訝な顔をしている。

そして、しばらく歩いたところで葉仙は足を止めた。そこには、まるで木々に隠されているかのように、小さな建物が建っている。

小さいといっても春璃の家よりはずっと大きく、けれどここが帝の住む宮廷の中だと思うと、かなり質素な造りだ。

装飾の類は何もなく、所々汚れて年季の入った建物がふたつ並んでおり、扉の前には守衛が二名立っていた。守衛とはいえ男がいるということは、ここはまだ煌華宮ではないということか。

「なんか、地味だね」

小声で呟いたつもりだろうけれど、森閑とした中で、明明の声は予想以上に大きく響いた。他の女たちは、コソコソと不安と不満の声を漏らしている。

「あなた方にはここでひと月ほど、宮女となるべく学んでいただきます」

今度は皆が思わず「え?」と声を上げ、春璃も同じく驚いた。ひと月も学ぶとは……宮女として働くために必要な資格でもあるのだろうか。

葉仙に続いて建物の中に入り、最初の扉を開けると、そこは講堂だった。今ここにいる女たち全員が入っても問題ない程度の広さはある。だが、外観だけでなく中もやはり地味な造りだった。

女たちは葉仙から一枚の紙を受け取り、三名ずつ長椅子に座った。春璃の右隣には明明が、左には李雪が座る。

「私は春璃で、この子は明明。よろしく、李雪」

せっかく同じ椅子に座っているのだからと春璃が話しかけると、李雪は大きく見開いた目を潤ませた。

「よ、よろしくお願いします。あの私、ずっと緊張していて、何がなんだか分からなくて」

「分からないのは私たちも同じだから、大丈夫よ」

春璃の声に、李雪の表情がパッと明るくなる。

「ありがとうございます。あの、よろしくお願いします」

相当心細かったのだろう。声をかけられたことが泣くほど嬉しかったようで、李雪は目に涙を浮かべたまま笑顔を見せた。

目的はあくまで朱夏の消息を確かめることだが、二人とここで出会ったのも何かの縁かもしれない。春璃がそんなふうに思っていると、全員が椅子に座ったのを確認し、正面に立つ葉仙が顔を上げる。

「ここに集められたからといって、宮女になれるわけではございません。まずはじめに、簡単な診断を受けていただきます」

宮女になる第一歩は宮廷から書簡が届くことだが、今はその次の段階だと葉仙は言った。

「質問が記載されていますので、それに答えるだけです」

配られた紙には自分の名や出身地、家柄を書く欄や、この国の歴史についての簡単な質問もあるようだ。戸惑いながらも、女たちは言われた通りにする。

ここまでですでに疑問だらけだが、春璃もひとまず筆を取った。

すらすらと書き進める者、悩んで筆が止まる者などそれぞれだが、全員が書き終わるまでさほど時間はかからなかった。

集めた紙一枚一枚に目を通した葉仙は、小さく頷いてからその中の一枚を手にし、残りを側にいる宮女に渡した。

次は何が起こるのか見当もつかないため、講堂には謎の緊張感が漂っている。

「小風は、どちらに」

葉仙がぐるりと見回しながら問いかけると、春璃の右斜め前にいる女が手を挙げた。

「はい、私ですが……」

不安を隠せないまま、小風が恐る恐る立ち上がると……。

「あなたには、今すぐここから立ち去っていただきます」

唐突に告げた葉仙の言葉に、言われた本人だけでなく他の女たちも皆驚き、どの顔にも狼狽が表れている。もちろん春璃もその一人だ。

「えっと……ど、どういうことでしょうか?」

当然、そう聞き返すだろう。だが葉仙は、顔色を変えないまま答えた。

「そのままの意味です。速やかに退出……いえ、宮廷から出て行きなさい」

葉仙がパチンと両手を打ち鳴らすと、講堂に入ってきた守衛二名が、躊躇いなく小風の両腕を摑む。

「やめてください。まだ何もしていないのに、なぜこのようなことを! 無礼者! 父に言いつけるわよ!」

抵抗も虚しく、連れ出されてしまった小風の声だけが講堂の外に響くが、それもすぐに消えてしまった。

何が起こったのか理解できないまま、ほぼ全員が呆気に取られている。

隣に座っている李雪はうつむきながら手を震わせているけれど、あんなものを見せられたら誰だって不安になる。

「では、本題に入りましょう」

だが春璃が驚いたのは、何事もなかったかのように話を続けようとする、葉仙の振る舞いだった。

「ここからは宮女について説明を──」

「お待ちください」

春璃は意を決して立ち上がった。

「恐れながら、先ほどの女性はなぜ退出させられたのでしょうか。我々はあの紙に記載されていた質問に答えただけで、まだ何もしていないと思うのですが」

このまま進められても気持ちが悪いため正直に告げると、全員の視線が春璃に集まる。

「分かりました。時間がないので準備を進めながら手短にお話しします」

すると、葉仙の指示を受けた宮女が冊子のようなものを配りはじめた。

「あなた方については身辺調査を行った上で選定し、書簡をお送りしました。しかしながら、それだけでは個々の本当の性質について把握することはできません。したがって、宮女となる基本的な素質があるかどうかを見極めるには、直接会って判断するしかないのです」

基本的な素質とはなんのことだと問う前に、続けて葉仙が言った。

後宮で働く宮女、特に位の低い下女については、これまで厳しい条件などは特別設けていなかった。それどころか、かつては金目当てにかどわかされて連れてこられた女だろうと、構わず下女として働かせていたので、宮女の数はゆうに二千人は超えていたという。春璃は思わず渋面を作る。

けれど、それらが大きく変化したのが二十三年前。現皇帝の曹虞雲に太子が生まれたことを機に改革が行われ、后妃を含む宮女の身分が一新された。

以前は読み書きのできない宮女もたくさんいたようだが、現在はたとえ下女であろうと、教養のない者を雇うことは禁じられているという。

「当然ながら、読み書きは基本中の基本、完璧でなければなりません。ですが、先ほどの小風はそれが乏しかったのです」

調査の段階では聡明な娘だとのことだったが、なんらかの権威を利用して調査書を改ざんしたのだろうと葉仙は言った。

「教養の他にも、宮女として最も大切なのは煌華宮での一切を、外部に漏らしてはならないことです。これは本題に繫がっていますので、みなさん配られた冊子をご覧ください」

そこには【身分制度と規律】と書かれている。

「煌華宮とは、皇太子、栄青殿下のために新たに造られた後宮のことで、別名〝華園〟と言われています。選ばれた女たちだけが集う煌びやかな世界ということで、いつからか華園と呼ばれるようになったようです」

高紫が〝華園〟という言葉を出していたことを春璃は思い出した。

葉仙の話に、そんなことは常識だと言わんばかりに反応を示さない者もいれば、初耳だと目を見開く者もいる。春璃はもちろん後者だ。しかも、煌華宮が帝ではなく皇太子のためにあるということも知らなかった。

栄青とは皇帝の嫡男、つまり皇太子のことで、皇后は栄青を産んですぐに亡くなった。それ以降、皇后の座は空位になっているという話は春璃も聞いたことがある。

「なぜ新たに造られ、制度も一新したのか。その理由は現在、帝位継承者が皇太子殿下のみというところにあります」

岑国において最も偉大な帝の血筋が途絶えることは、国の滅亡にも繫がりかねない。そのため、高齢である帝に代わり、皇太子が多くの子をもうけるために煌華宮は造られたと葉仙は言った。

ちなみに帝も煌華宮に宮殿を持っているようだが、葉仙は帝について多くを語らなかった。そこにも何か理由があるのだろうかと、春璃は眉をひそめる。

「そして先ほども申した通り、後宮が生まれ変わったことにより、下女だろうとここで働くにはこうして選定を受ける必要があります。皆さんは素質ありと判断されましたが、これで終わりというわけではありません。華園での規律を守りながら宮女に必要な基礎を学んでいただき、ひと月後に無事宮女となる資格を得た者だけが、初めて華園に入ることが許されるのです」

ということは、やはりここはまだ華園ではないということだろう。とはいえ、これだけの女がひとつの場所に集まっているのだから外廷というわけでもなく、位置的には宮廷の敷地内でも華園の一歩手前といったところだろうか。春璃は思案した。

「次に、華園での規律と、身分や役割について説明します」

葉仙が言うと、この場にいる女たちの多くが一斉に前のめりになる。

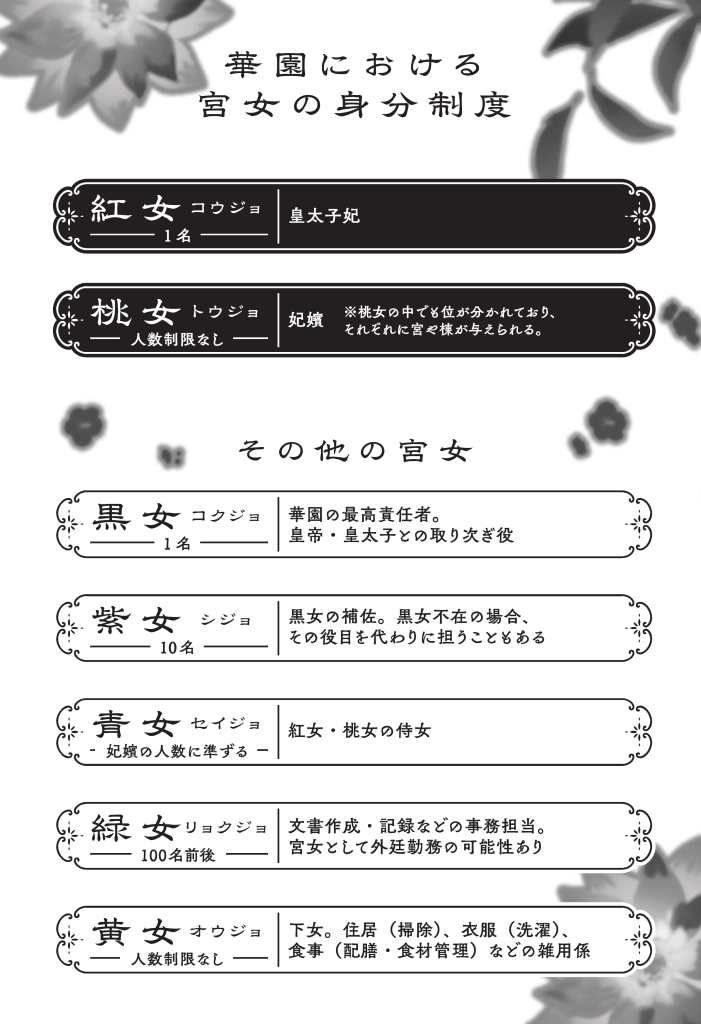

「宮女の身分は、大きく分けて七つ」

春璃は、それが記されている冊子を確認する。

【身分制度】

紅女:皇太子妃(一名)

桃女:妃嬪(人数制限なし)

※桃女の中でも位が分かれており、それぞれに宮や棟が与えられる。

【その他の宮女】

黒女:華園の最高責任者。皇帝・皇太子との取り次ぎ役(一名)

紫女:黒女の補佐。黒女不在の場合、その役目を代わりに担うこともある(十名)

青女:紅女・桃女の侍女(妃嬪の人数に準ずる)

緑女:文書作成・記録などの事務担当。宮女として外廷勤務の可能性あり(百名前後)

黄女: 下女。住居(掃除)、衣服(洗濯)、食事(配膳・食材管理)などの雑用係(人数制限なし)

【規律十ヶ条】

一、いかなる場合も皇帝陛下、皇太子殿下の命に背いてはならない。

一、煌華宮内での一切を外部に漏らしてはならない。

一、許可なき男の立ち入りを禁ずる。

一、煌華宮内の任務に従事する男と許可なくかかわってはならない。

一、身分の上下を問わず、許可なく煌華宮を出てはならない。

一、黄女は年に一度、緑女から紫女は二年に一度、五日間の宿下がりが許される。

一、黄女の年季は三年とする。紫女以下、希望があれば理由により途中退職可能。

桃女は一定の年齢に達した場合、あるいは皇太子殿下の命によって退くことが許される。

一、身分ごとに定められた色の衣装を着用すること。

一、宮女同士、揉め事を起こさないこと。

一、どの身分も皇帝陛下、皇太子殿下に誠心誠意仕え、役割を果たすこと。

「──と、身分と規律はこのようになっています」

現在、皇太子に紅女(皇太子妃)はいない。だが、高位高官の娘が入内するのか、もしくは今いる桃女、あるいは宮女の誰かが皇太子の御手付きとなって出世するか。どちらにせよ、いずれは誰かが紅女の地位に就くことになる、ということだった。

ちなみに、宦官は改革後に廃止されたらしく、華園に残っている宦官は十数人程度。そのため、華園の各門には男の門衛が就き、守衛が華園内の監視なども行っている。

女だらけの園に男がいるとなると色事も起こりそうだが、許可なくかかわってはいけないので、心配はないのだろう。

これらの規律を破れば、もちろん双方罰せられる。処分は違反の内容によって変わるらしい。

「十ヶ条の他にも細かな規律がありますので、各自しっかりと読んでおいてください」

葉仙の話を聞いているのかいないのか、冊子を読む女たちの眼差しは怖いくらいに真剣だ。春璃もパラパラと紙を捲りながら、ひと通り目を通す。

黄女のみ全員揃いの衣が支給されるが、緑女以上は身分と同系色であれば、意匠を自分で注文し、衣装を仕立ててもらうこともできる。などといったことも書かれていた。

目の前にいる葉仙は、派手な刺繡が入った濃い紫色の裙を着用していることから紫女だと分かり、急に背筋を伸ばす女もちらほら。そんな中、春璃は一瞬眉をひそめた。

これはつまり、色分けによって身分の上下を明確にするためだろうか。以前の後宮でも衣装の差はあっただろうが、位の呼び名に色が入っていることで一目瞭然となる。さらに、身分が上がれば当然衣装もそれ相応なものになるということ。

妃嬪が着飾る理由はなんとなく分かるが、それ以下の宮女の場合、衣装の差が争いの火種になるだけのような気がして解せない。

「現在華園には宮女だけで千人ほどおりますが、そのほとんどが黄女です。ひと月後、あなた方も恐らく黄色い衣を着用することになるでしょう。しかしごく稀に、最初から黄女以外の位を与えられる者もおりますので、みなさん協力して励んでください」

そんなことを言えば、火種どころか燃えてしまう気がする。〝宮女同士、揉め事を起こさないこと〟という規律もあるというのに、わざとなのだろうかと春璃はさらに不快感を覚える。

「なんか、協力どころか亀裂が入りそう」

片肘を突きながら呟いた明明も、同じことを考えているらしい。春璃は同意するように頷いた。すでに目の色を変えている者もいて、香琳もその一人だ。負けないと言わんばかりに周囲に睨みを利かせている。

しかし、身分などどうでもいいとすぐに切り替えた春璃は、朱夏のことを考えた。

朱夏も四年前、同じようにこの場所にいたのだろう。そしてひと月学んだあと、宮女になった。美しく優しい朱夏なら、はじまりは黄女であっても後々位が高くなることもじゅうぶんにあり得る。

けれど、まるで隠蔽するかのように亡骸を確認させない理由とは、なんなのだろうか。死んだことを信じさせたいのであれば、遺体を見せるのが一番手っ取り早いというのに、そうしない理由はなんだ。

いくら考えても、答えはひとつしか浮かばない。それは、朱夏が生きているということ。生きているならば当然遺体は見せられないし、詳しい経緯を話せない理由にもなるからだ。

──朱夏小姐は、きっと生きている。

自分に言い聞かせるように沈思黙考していると、突然講堂の扉が開いた。

*

続きは発売中の『深愛 煌華宮の檻』で、ぜひお楽しみください!

■ 著者プロフィール

菊川あすか(きくかわ・あすか)

東京都在住。2017年、『君が涙を忘れる日まで。』(スターツ出版)でデビュー。他に『この声が、君に届くなら』(集英社)、「大奥の御幽筆」シリーズ(マイクロマガジン社)などがある。