第一幕 ブランコ乗りのサン=テグジュペリ

拍手は雨のようだった。

羽衣の薄さをした幕が割れると、スポットライトが身体に降り注いだ。伸縮性が高く薄い生地しかまとわない肌に感じたのは、刺すような熱だった。その一方で身体の芯は氷のように冷たかった。熱の正体がライトであるのなら、冷たさの正体は恐怖だ。今この瞬間、私の身体は恐怖に凍っている。

見下ろす観客席は今日も満席だった。一番抽選倍率が高いといわれる土曜の夜間興行。誰もが今にも立ち上がらんばかりに身をのりだしてこちらを見上げている。驚くほどはっきりと、その観客ひとりひとりの顔が見えた。年代にはばらつきがあり、アジア人がほとんどだが、時折異国の観客の姿もあった。皆一様にドレスコードを守り正装をしている。男性の方が心持ち多く、時折学生のような若者も交じる。彼らは目を輝かせ、餌を待つひな鳥のように私を見上げていた。

凍りついた身体の芯を少しでも溶かすために、舞台の空気とライトの熱を吸い、吐く。自分の薄い胸が上下するのを感じる。このかすかな隆起も、好奇の目で見られているのだろう。意識して下界から目をそらし、前を見つめた。スポットライトのあたる舞台の上段が、空中ブランコの出発点だ。

高い所が怖いと、思ったことはなかった。

けれど、落ちることは怖いだろう。両親に宙へと放り上げられ、無邪気に笑えるような子供ではもうない。

上空十三メートル。数字にしてしまえばそれだけの高さが、いとも簡単に凶器となることを私はもう知っている。

仕掛け天井からおろされたブランコに手をかける。命綱はない。スパンコールと化学繊維、そして己の筋肉だけが私のよすがであり、この身体を空へと放つ。オーケストラに促されるまま、人の飛べるはずのない場所へ。

拍手は雨。スポットライトは雷光。

だとすれば、私は雷雲の中へ夜間飛行を命じられた飛行士なのだろう。待っているのがたとえ死であったとしても、スポットライトと拍手だけが、私の背中を夜へと押し出す。その行く先に星はない。

私はブランコ乗りのサン=テグジュペリ。

この少女サーカスの花形なのだから。

跳躍と滞空。反転する身体。引いては離れる。重力に抵抗する。吹けば飛ばされてしまう木の葉のように。

私はブランコに乗りながら、空を舞う自分の姿を見ていた。

脳裏に浮かぶのは、ブランコ乗りの完璧な演技だった。私と同じ姿。私と同じ衣装。けれどこれらは理想でも妄想でもなく、ただの記憶なのだった。中空を舞う、己の記憶に少しでも忠実になるように、指先を伸ばす。身体をそらす。天井に届かんばかりに、より高く飛ぶ。

縄がきしみ、それ以上に腕の筋肉がきしんでいるのがわかる。一秒ごとに神経がすり切れていく。心臓を絞り上げられるような緊張の中、けれど確かに、一握りの黄金色の陰りが見えた。

止まる時間と、一瞬の静けさの向こうに。

スポットライトの光、人々の歓声。輝く瞳。打ち鳴らされる拍手。その姿を、その実体を。摑もうと、した。次の瞬間だった。

(あ)

指先が、数ミリ、届かない。白い棒をとり逃す。私を中空につなぎとめるための唯一の蜘蛛の糸が。

大地の悲鳴だけが遅れて聞こえて。

重力の手に搦めとられた私は真っ逆さまに落下した。摑み損ねたものが天から伸びた蜘蛛の糸だとすれば、下界に広げられたのもまた蜘蛛の巣のような、薄いネットだった。それは心許なくささやかで、しかし唯一の私の命のパラシュートとなるのだろう。

そして、パラシュートでの脱出にも緊張が伴うように、自由落下には一瞬の判断ミスも許されない。

ここでもまた、飛行士に要求されるのは美しさである。

無様に落ちれば、命をなくすだろう。それを誰よりわかっているからこそ、私の脳は恐怖で萎縮し、目の前がかすむのだ。落下のビジョンが、記憶の中の情景と重なる。落下。敗北。悲鳴。絶望。暴風雨。暗転。このまま意識を手放せたならどれほど幸せだろう。私はよかった。それでよかった。それがよかった。でも。

(駄目だ)

首を落としたとしても、美しい花であれ。根が腐り、茎が枯れても、花だけは、朽ちるまで!

安全ネットの上に落ちた私は跳ねるように半身を起こし、両腕をクジャクのように広げた。滑り止めの粉をはたいた手は白く、指紋はすでになかった。

(ブランコ乗りの手ね)

そう言って誇らしく笑った「彼女」の笑みだけを思い出し、赤いルージュで装甲した唇を、歪ゆがまないように笑みの形にしようとした。無様な、引きつりにしかならなかったかもしれないけれど。

スポットライトが私を照らす限り。

この舞台に立つ間だけは。

笑わないことは、死を意味するだろう。

(笑え)

それだけで、手にすることが出来る勝利がある。

静まり返っていた客席から、スコールのごとき拍手。

雷雲の過ぎ去った夜のように、世界は雨のまま、闇に落ちる。

膝の震えをこらえながら舞台の袖に戻っていくと、暗いその場所に浮き上がる女の姿があった。まとっていたのはチュチュによく似たデザインのドレス。その白さときらめきは私が名も知らぬ生地から発せられていて、闇の中にぼうと浮かび上がる姿は、蛍というよりももっと冷たく、当人の美しさには不釣り合いな表現かもしれないけれど……まるで海洋性の生物のようだった。

彼女は歌姫、その名をアンデルセン。ふっくらとした唇は言葉を音階にのせるための天上の台であり、圧倒的な存在感はこのサーカスの、今代のシンボルともなっている。

そんな彼女はこれから、今日の夜間興行のカーテンコールをうたいに行くのだろう。花形であるブランコ乗りの演目はいつも、プログラムの最後と決まっている。それが終われば、カーテンコールに流れだす彼女の歌。アンコールには応えたことがない。

歌姫アンデルセンは私の方をちらりと流し目で見ると、うたうための唇に極上の笑みをのせて。

「震えているのね」

神様から愛されたソプラノで言った。

「子鹿みたい」

私は虚を衝かれ、焦りのまま口を開こうとしたが、唇にそっと、細い指があてられた。

「言い訳なんて、見苦しいことだけはやめてちょうだいね」

その言葉に、私は凍りつく。徐々に大きくなっていくオーケストラの音楽だけが私の心臓を動かしているようだった。

「それでいいわ」

と、彼女が笑った。言葉も表情も失った私に。歌姫アンデルセンは、舞台に立っているよりもっと小さく、それでいて蠱惑的だった。老若男女問わず虜にするといわれる蜂蜜色の声で、やはりうたうように私に言うのだ。それこそ絵本の中から抜け出したお姫様のように、また同時に悪い魔女のように。

「るうは、ステージで失敗した日は決して笑わなかったから」

女王様みたいな子だものね。

そう言いながら、私の唇をわずかに押して、指を離す。

そんなことは、知っている。そう思った。私は知っている。けれども、彼女も知っているのかもしれないと思った。

(気づかれた)

そう直感した。

涙海とはわたしの名前でありながら。

私は涙海ではないということを。

だというのに、彼女は糾弾するでもなく暴き立てるわけでもなく、私と私の秘密を置き去りに、真っ直ぐに舞台へと出て行った。

「おやすみなさい、サン=テグジュペリ」

最後に耳に届いた、断絶の言葉。それは、私がカーテンコールには決して現れないであろう未来を示唆しているようだった。

サーカスの楽屋はまだ緊張の余韻を残していた。

「大丈夫ですか?」

「怪我は?」

ぱたぱたと寄ってきて尋ねたのは、針子であるまだ学生の少女達と、それから演目のバックで踊る、名前を持たない曲芸子達だった。

私はなにもこたえなかった。最初から、彼女達にはなにも言わなくていいと教えられていた。いないものとして扱ってもいいのだと。どうしてと聞けば、違うから、とだけこたえが返ってきた。わたしは、あの子達とは、もう違うから。

それは傲慢でも虚勢でもなく、舞台で名を持つものと、持たないものの、圧倒的な隔たりだった。

演目を背負うもので話しかけてくるものはなかった。彼女達は皆崩れた舞台化粧を神経質に直し、壁一面の姿見で己の姿をチェックして、カーテンコールのために楽屋を出て行った。私は衣装を脱ぎ髪をほどき化粧を落とし、ボストンバッグを脇に抱えたまま、舞台には戻らずサーカス団を抜けだした。

今日の演技は「わたし」にとっては不名誉なものだった。だからそんな日はカーテンコールに現れないのだ。

劇場の関係者用裏口から外にでると、夜のきらびやかさが目を灼いた。LEDのイルミネーションは目に甘く、星を空の闇に埋め込んでしまっている。今夜は風が強いのか、少しだけ海のかおりが鼻についた。さざめきのような大人達の笑いがいたるところから聞こえ、煙草とアルコールのにおいがした。夜の十時を過ぎると喫煙区域が拡大され、空調のファンが回り出す。

十九になったばかりの私は、夜九時以降、保護者を連れずにこの街を歩くことは許されていなかった。もちろん、サーカス団の団員章を見せれば、ある程度のお目こぼしは期待出来るけれど、それも今の私には大いに背徳をともなう行為だ。逃げるように黒い服を着た人の波の中を行く。

メインストリートを抜けると、幾分か光が落ち着いた路地に入り、目的地である白い病院が見えた。生徳会グループという大仰なプレートのかかった入り口から、二十四時間休みなく開いている病院の受付に、親族の見舞いだと言って入っていく。

入院棟の奥、個室のドアを開くと、青白い読書灯がもれていた。

傍らの椅子に座っていた母が、顔を上げた。光の加減のせいだろうか、この一日で母はげっそりと痩せてしまったようだ。けれど、私の顔を見て、あからさまに安堵した。またその直後に、安堵したことを後悔するような顔をした。

「起きてる?」

少し抑えた声で母に尋ねると、母が口を開く前に。

「起きてるわ」

その声は、カーテンで隔離されたベッドの中から聞こえた。その響きを改めて意識してみれば、確かに私に似たものだった。

母が席を明け渡すように椅子を立ち、それからベッドの方を気にしたけれど、黙って部屋を出て行った。

入れ替わりに私はゆっくりとベッドに近づき、カーテンを開く。

そこには、私と同じ顔が眠っていた。化粧気のない細い顔はまだ少し青白く、かたく閉じた瞼には青い血管が浮いていた。全自動のベッドに横たわる彼女の身体、その状態からはわざと意識をずらし、ベッドの柵に手をつき、覗き込む。

「涙海」

私は涙を浮かべてその名を呼んだ。

さっきまで、私が呼ばれていた名前で。

「涙海、出来たよ」

涙海の長い睫毛が、身震いをするように震えた。ゆっくりと薄く持ち上がり、黒い瞳に青い読書灯が反射した。

綺麗だと思った。彼女は綺麗だった。私と同じ顔なのに綺麗だ。なぜならば、彼女は綺麗であろうとする人だからだ。

誰かに賞賛されるために生まれた命だからだ。

私は彼女とは違う。けれど、彼女の服を借り、彼女の名前を借り、彼女のための拍手とスポットライトを我がものとしたのだから、その報告を、しなければならなかった。

「私、最後まで、ブランコ乗りやれたよ」

「そう」

と、涙海の喉が震えた。彼女は私の顔を見てはいなかった。病院の個室、その中空を見ていた。そして私と同じ、少しばかり低い声で私に言った。

「ありがとう、愛涙」

その言葉に私はようやく重圧から解き放たれたような気持ちになり、あたかもブランコから手を離してしまった飛行士のように膝をついて、消毒液のにおいのする、病室の白いベッドに突っ伏して泣いた。

彼女にありがとうと言われることが、こんなに苦しいなんて思ったことはなかった。

スポットライトを浴びた高揚を思い出す。あの景色。あの歓声。そして、そこに立つはずだった、貴方のことを。

今はベッドから起き上がれない、私のたったひとりの、双子の姉。

世界で一番誇り高い。

本物の、ブランコ乗り。

東京の湾岸地域が経済特区となったのは今から二十年前のことだった。

立て続けに起こった天災は、備えのあった都市部にも大きな爪痕を残した。死傷者は最小限に抑えられたが、経済的な打撃は一朝一夕で復興出来るものではなく、特に埋め立てを繰り返してつくられた湾岸地域の液状化は大きな問題になった。このままでは経済の低迷は避けられず、湾岸地域が死の土地となることを危惧した当時の政府は、その数年前から協議されていた一案を強行した。

液状化した土地をもう一度埋め立て、つくられたのは大規模な公営カジノだった。

そして、政府の管轄のもと日本で唯一ギャンブルが許された歓楽街に、客寄せのためつくられた小さなサーカス団があった。

見世物となるために集められたのは、二十歳にもならない少女達。いつかきらびやかな世界に生きることを願う彼女達は、最初は満足な設備さえ与えられなかったし、特別な生まれでもなければ、専門的な教育を受けていたわけでもなかった。

それでも、つたなくも若々しい曲芸は、カジノ特区の、この国の復興の旗印となった。

やがてカジノ特区の爆発的な発展に伴い、サーカス団も脚光を浴びていった。

曲芸子である少女達の舞台寿命は決して長くない。けれど一度サーカスの舞台に立てば、それだけで将来の安泰は約束されたも同然と言われた。芸の世界で生きるのも、会社をおこすのも、一生を食べていくのに困らない結婚相手を探すのも。

曲芸を学ぶための養成所も併設され、多くの入学希望者が現れたが、入学の門は狭く、また卒業しても演目をまかされるのは、曲芸学校をトップで卒業した精鋭のみ。

あまたの少女達の憧れと挫折の果てに、他者を排斥するだけの美しさを持ち、勝利した者だけが、古き文学者の名前を戴き舞台へと躍りでる。

少女サーカス。

それは、道化のいない少女だけのサーカス団だった。

八代目サン=テグジュペリ。

湾岸地域の街角で、大々的な電子広告の前で足を止め、私はその横顔を見上げた。実物のそれよりもずっと大きな映像は、つくりものの冷たい表面をしていた。

長い睫毛。薄い唇。黒目がちな瞳は、くくり上げた髪でよりつり目に見える。

片岡涙海という名前はどこにもなかった。少女サーカスのタイトルと、劇場案内。そして、横顔に寄り添うように書かれていたのは、八代目サン=テグジュペリの文字。それだけが、彼女の舞台上の名だった。幾人もの少女達が、その名を襲名することを望んでいたことだろう。サン=テグジュペリだけではない。歌姫アンデルセンでも、猛獣使いのカフカでも、ナイフ投げのクリスティでもよかった。

名前をもらうことが演目を背負うということだ。初代の、曲芸子達がそう決めた。復興の旗を振りながら、少女サーカスをつくり上げた少女達はすでに伝説となっている。

今もサーカス団に在籍しているのはひとりきりだといわれている。団長、シェイクスピア。彼女は現在の少女サーカスの絶対的な支配者であり、サーカスのために一生を捧げた女神だといわれていた。

電子広告の視線から逃げるように劇場への道を急いだ。清掃員が幾人も街を行き交っていて、来るべき華やかな夜に備えているのだろう。

軽く息を切らしながら劇場の裏手につくと、ICチップの入った団員章をリーダーにかざす。ピッと小さな音がして、自動ドアが開いた。外部の人間は簡単には入れないようになっている。

「おはようございます」

すれ違う人に俯きながらそう挨拶をして、ロッカールームへ。灰色を基調としたロッカールームで着替えを済ませるため、「片岡涙海」のロッカーの前に。団員章でロッカーをあけようとして、そこに磁石でなにかのチラシが貼り付けられているのに気がついた。昨夜にはなかったものだ。首を傾げて、引き抜き見た。

「!」

一瞬息が詰まり、衝撃でチラシをとり落とした。貼られていたのは、電子広告と同じ、涙海の横顔だった。フライヤーとして使われているものなのだろう。その顔、目元が黒いマジックでぐちゃぐちゃに塗りつぶされて。

【ヘタクソ】

憎悪の滲む文字で、それだけ書かれていた。私は血液がつま先まで下がっていくのを感じた。指先が冷たく、唇が震えた。ヘタクソ。それが、私のあの、土曜日の夜間興行の演技を指しているのだとしたら、それは言われても仕方がないことだった。

けれど、こんな風に、ぐちゃぐちゃにされるいわれなんかない。そう思った。ここにいるのは、私ではなく彼女だ。私がどれだけつたなくても無様だとしても。

涙海は下手じゃない。

頭の中で絶叫すると、ゴウと耳が鳴った。

涙海は下手じゃない!!

下手だったのは私だ。そう気づき、自然と涙が浮かんだ。私は涙海の舞台を汚してしまったのではないかと思った。それはもう、とり返しのつかないことのような気がした。足下から力が抜け、座り込んだ。目の前が真っ暗になった。

「調子でも悪いの?」

突然声をかけられて心臓が口からでるかと思った。顔を上げると、そこには髪の短い、首の細い少女がいた。見覚えはあったが、一瞬誰かはわからなかった。数秒遅れて、メイクではっきりとかためた彼女の顔が脳裏にひらめいた。ぐるりとした目だけがその名残を残していた。このサーカスの演目者。猛獣使い、三代目のカフカ。

彼女は私の手元のポートレートを見ると、細い眉をきゅうと寄せて。

「また?」

吐き捨てるように言い、顔を上げて自分のロッカーに向かった。庄戸茉鈴と書かれた名前のロッカーをあけて、彼女は言う。

「貴方の取り巻きもご苦労だね」

「私」

しゃがみ込んだままの、自分の声が震えていて無様だった。カフカのことは、私もよく知っていた。数少ない、涙海と同期の演目者だったから。曲芸学校には浪人して入るものも多いから、同い年とは限らないが、涙海の代に演目者を襲名したのはサン=テグジュペリとカフカだけだった。

舞台から降りて出会う彼女は、触れれば切れるような覇気をまとってはいなかった。

「私」

もう一度言ったら、カフカは薄い背中を暴き晒すようにシャツを脱ぎながら、

「どうかしたの。昨日から、調子でも悪いの?」

と、こちらを振り返らずに言った。私はごくりと喉を鳴らした。

(「針子や他の演者には知られてはいけないけれど、演目者には仕方がないわ」)

この秘密を、彼女達には告げてもいい、と涙海から言われていた。彼女達ならばきっとわかってくれるし、どうせ演目者相手にいつまでも、隠してはおけないと。

この少女サーカスは特殊な一団だ。同じ舞台に立つ少女はライバルであり、仕事における仲間であり、数少ない理解者であり、そして同時に、絶対に交じりあうことのない方向の違う銃弾のようなものだった。そこに私の入り込む余地も、資格もないだろう。なぜなら私は──……。

「違うんです」

そう、私は言っていた。

「私、涙海じゃないんです」

猛獣使いのカフカは、化粧気のない顔でじっと私の顔を見て言った。

「…………おいでよ」

伸ばされたのは、傷だらけの指だった。

金属と油、それから獣のにおいがした。通されたのは薄暗い部屋だった。そこが一体どういう役割の部屋なのかは、低いうなり声と息づかい、枯葉を踏みにじるような音ですぐにわかった。彼女の相棒達の部屋なのだった。

猛獣使いのカフカは、大きいものはライオンや虎、猛禽類、そして小さなものは毒蛇と蜘蛛とともに舞台に立つ。八代目であるサン=テグジュペリに比べてまだ三代目であることが、そのなり手の少なさを物語っていた。

二代目のカフカは、暴れ出した象の背中から落ちて死んだのだという。それからずっと演目を志す人間がいなかったカフカの、実に十五年ぶりの襲名者が彼女だった。

「おはよ」

彼女はひとつひとつの檻に挨拶をしていき、腕を伸ばして頭を撫でていった。歯を砕かれ爪を削られた猛獣達。毒を抜かれた虫達はけれど、私には生理的な恐怖を覚えさせた。一方で、この恐怖は裏を返せば舞台の上で見事な官能になるのだった。

確かに、ここには聞き耳を立てるものはいない。密談には恰好の場所だろう。

カフカは大きな蛇をとりだして首に巻きながら、淡々とした声で言った。

「ルウに姉妹がいたことは知ってたけど、こんなに顔がそっくりだなんて思わなかった」

その横顔と同じく淡泊な、驚きの薄い声だった。

「なんだっけ名前。聞いたことあったんだけどな」

私はせわしなく眼球を動かし、あちこちの獣の気配に怯えながら言った。

「愛涙です」

「エル」

と彼女は小さく呟いた。そう、私はエルでありルウではない。だから、サン=テグジュペリではないのだった。カフカはまだ大蛇を愛撫するままに言う。

「ルウはどうしたの。ちょっとやそっとの不調で休演するような奴じゃないでしょう」

「今は病院にいます」

私は正直に言った。包み隠さず、本当のことを。誰かに聞いて欲しかった。そして労って欲しかった。今、白いベッドで消毒液のにおいの中眠っている可哀想な涙海のことを、そしてそのかわりに舞台に立とうとする愚かな私のことを、誰かにねぎらって欲しかった。けれどカフカは顔色をかえず、

「病気?」

と短い言葉で尋ねてきた。私は首を横に振る。それから、あえぐように胸を上下させて、言う。

「……練習中に、落下して」

毎日の自主練習は涙海の習慣だった。そしてそれにつきあうのは、私の習慣だった。だから、あの事故に立ち会ったのは私ひとりだった。私は空中で身体を反転させた彼女の、手を摑むだけでよかった。それだけでよかったのに。

彼女は落下した。

私の手をすり抜けて。真っ逆さまに地に落ち、そして、動かなくなった。

あまりにらしくない初歩的なミスであり、事故だった。涙海はもしかしたら、どこかおかしかったのかもしれない。

それを気づけなかったのは。止められなかったのは、一緒にいた自分の責任では、なかったか。

思い出すたびに、あの時の恐怖がよみがえる。人形のように落ちたブランコ乗り。薄く白い目を開いて意識を手放し、どれほど泣き叫んでもこたえてはくれなかった。救急車がやってくるまでの間は永遠のようだった。

私はただひたすらに、彼女の手首だけを握っていた。指先が黒くなるほど、血のめぐりが止まるほど。それほど、弱い拍動だけにすがっていた。

その時私は神様に祈った。死なないで、死なないで、お願い死なないで! そのためならなんだってするから!

だから、目を覚ました涙海が、私にひとつのお願いをした時に。

私は神様にこたえるように、首を縦に振ることしか出来なかった。彼女は生きていたのだから。命は。命だけは、とりとめたのだから。

「教えて下さい」

私は震える声で、自分の腕を抱くように摑みながら言った。

「涙海は、なにか、悩んでいたんじゃないですか」

思い出すのは、目元を黒く塗られたあのフライヤーだ。あれを見て、カフカは、「また」と言ったのだ。初めてではなかった。涙海を追い詰めていた人間がいたんじゃないのか。

けれどカフカは浅く息をつくと、なんの感情も見えない声色で言った。

「だったとして。怪我をしたのは、ルウの責任だよ」

その言葉は冷たかった。私は息を呑み、顔を上げた。糾弾をしたかったのかもしれない。けれど、カフカの横顔は、確かに憐れんでいたのだった。私の姉を、心の底から憐れんでいるのがわかった。だからなにも言えなかった。

今、ベッドに眠る曲芸子が、どれほど忸怩たる思いであるのかは、私の何百倍もわかっているようだった。

確かに目を覚ました涙海は、語ることは辛く、耳にするのも苦しい状態だった。

『ママ、どういうこと』

混濁した意識の中、目を見開いて、涙海は言った。

『足が、動かないの』

その絶望は、果たして、どれほどのものだっただろうか。女王様のようだった涙海。星のようなサン=テグジュペリ。

けれど、彼女は誰のことも、恨まなかった。私のことさえ。

ただ私に、懇願をしたのだ。強い力で、すがり、乞うていた。

「……それで」

何度もリフレインする私の記憶を遮ったのは、鋭く低いカフカの声だった。

「貴方はかわりに舞台に立てるの」

カフカに問われ、私は顔を上げた。相変わらず、彼女の首には人の腕ほどもある大蛇が鱗を光らせながら這っていた。

無表情な横顔で、責めるでもなく、かといって同情するでもなく、カフカは淡々と告げた。

「学校はでてないよね」

「はい」

かすれた声で私は頷いた。私は曲芸学校を受験しなかった。義務教育を修了する時、母は私にも芸の道をすすめたけれど、その時すでに私は花道を涙海に譲ったのだった。

戦う前から、私は彼女に敗北していた。諦めることだけが、たったひとつの勝利だった。諦めて、応援する。そうすれば、彼女を恨まずに済んだ。一番近くで、スポットライトを浴びるあの子を誇らしく思っていればよかった。

同じ顔をしたあの子。とても近い身体をしたあの子。

その姿に、自分の夢を重ねていればよかった。

「だから……私なんかに、舞台に立つ資格はないとわかってます」

けれど、だからこそ、涙海が『お願い』と言った時に、私には断る権利がなかったのだった。ずっと彼女に自分を重ねあわせてきた私だから。

『愛涙、わたしのかわりに、舞台に立って』

その言葉を、拒絶することが出来なかったのだった。

「うーん」

カフカは大きな蛇の身体をかぷりと嚙みながら、そうして相棒に嫌がられながら、独り言のように言う。

「私は貴方に資格がないとは思わない。ただ」

獣の息づかいの隙間から、彼女の声がする。

「舞台は魔物だからね」

戻ってこられなくなるよ、と猛獣使いの彼女は笑った。常人ならば忌み嫌うものと触れあい使役する、三代目のカフカは、大蛇を首に巻きながら。白粉のひとつもない肌だったけれど、その時ばかりは美しい笑顔だった。

戻ってこられなくなるよ。

それは私のことだったか、それとも涙海のことだっただろうか。

初代の少女サーカスの公演を見たことがある。

十年以上前。記憶の箱の中でも、一番奥の方にしまわれているそれ。私は母親の右手に引かれていた。母の左手には涙海がいたことだろう。

一番安い立ち見の二階席で、柵にしがみつきながら、大人達にまじって光り輝く舞台を見ていた。今でこそ観劇には年齢制限が設けられているが、当時は昼間興行であれば、何歳でも見ることが出来た。初代といっても、すでに少女サーカスの人気は確立されていたあとだった。会場は満員だったと思う。

記憶はおぼろげだ。けれど、感情だけは鮮明だった。打楽器の響きが心臓の後ろに響いて、拍動さえも支配されそうでおそろしかった。

そう、私には、サーカスは恐怖だった。

そして恐怖は人の心を支配するに足るものであるということも。

初めて見たサーカスで、強く覚えているのは、やはりブランコ乗り。金の衣装を身にまとい、人の身でありながら空を飛ぶ彼女。

幼い私の目には、死と隣りあわせの恐ろしい所行にしか見えなかった。

涙海の目にはどんな風に映ったのか。きっと、私とはまったく別のものだったに違いない。

多分その頃から、母は私達のどちらか、いやどちらともを少女サーカスに入れることを夢見ていたのだろう。同じ顔をした曲芸子は、想像するだけで華やかで、目新しい、価値の高いものだ。そう、時代が違えば間引かれるか、見世物小屋に並べられるように。

なにをせずとも整った容姿を持つ子供がいるように、二つ同じ顔があることでアドバンテージをとろうとした。だから毎日のバレエと体操教室、それからピアノは物心つく前から身体に仕込まれていた。

ひっつめられた髪で、同じ服を着て。私達は母の希望であり夢の権化だったのだろう。

そして今、私は涙海の姿で、舞台の袖のモニタから、客席を眺めていた。日曜日の夜間興行はやはり満席だった。

控え室は肌に刺さる緊張と、目覚めたばかりのようなけだるさに包まれていた。まだまどろみを残す龍のように。

今日の演目でも、ブランコ乗りは最終演目だった。今度こそ、見事に空に舞って見せなければならないと私は感じていた。

昨夜、あのあと病室で、やっぱり出来ないと私は泣いた。

やっぱり、涙海にはなれない。観衆の前で、曲芸なんて出来ない。

けれど、涙海は許してはくれなかった。『お願い』と言う彼女の指先は爪痕がつくほど強く、目は赤く血走っていた。

『出来ないなんて言わないで』

彼女の言葉がこだましている。耳の奥に。心臓の裏側に。

『せっかく勝ちとった名前なの。他の誰にも、渡したくないのよ』

その言葉は、初めて見たサーカスに感じたものと近い恐怖を私に与えた。

渇ききった喉は、唾を飲み込むのにも苦労した。

今こうして舞台袖にありながらも、せりあがってくる緊張と重圧に、心臓が早鐘を打ち、吐き気がする。この不自由でわずらわしいものを吐き出してしまえたらどんなに楽だろうと思った。

ここは怖くてひとりだ。あの舞台よりもずっと孤独だと思った。

そして涙海はずっと、こんなところでもうずっと、ひとりで戦ってきたのだと思うと、子供のように泣き出してしまいたくなった。

(無理だよ、るう)

私は、涙海のようにはなれない。曲芸学校の時代から、練習につきあってきたけれど、春からほぼ毎日、舞台に立っていた彼女とはあまりに違いすぎる。

なにが? そう、覚悟が。

そう思った時だった。

「ねぇ」

また別の声に慌てて顔を上げると、そこに立っていたのは歌姫アンデルセンだった。オーケストラの演奏が徐々に高まっていく。サーカスのはじまり、そのオープニングはいつも彼女の歌からはじまらなければならないはずだった。

けれど今日も、人魚姫のようなアンデルセンは、美しい姿、愛らしい笑顔で私に笑いかける。

「よかった。泣いてるのかと思ったわ」

泣いたら化粧が落ちてしまうものね、と、まるで楽しい世間話でもするようにアンデルセンは言い、ジェルネイルでかためた美しい爪で奥のドアを指して。

「泣くくらいなら笑ってね。それも出来ないのならばどうぞお帰りはあちらから」

道がわからないのならば道案内の妖精を呼んであげてもよろしいわ、と姫君のように美しく傲慢に、歌姫アンデルセンは言った。

「貴方のかわりは幾らでもいるの」

一体どんな理由かは知らないけれど、と小鳥のように首を傾げて。

「舞台で笑えない曲芸子なんてクズよ」

そう言い残し、彼女はそのまま軽やかな足取りで舞台へと踏み出していった。すでに彼女のつま先は五線譜の上にのっていて、呼吸もあわせることはなく、絶妙のタイミングで歌が、はじまる。

私は呆然としたまま、その曲のフレーズを、唇にのせていた。

(『サーカスへようこそ』)

永遠をちょうだい。そう繰り返すこの歌は、代々の歌姫がうたい続けてきた、この少女サーカスの主題歌だ。

様々な楽曲の提供を受け、すでに何曲も音源をリリースしている五代目アンデルセンである花庭つぼみ、通称「ハニ」も、この歌だけはうたいつないでいた。もっとも、彼女の音階にかかれば、すべての曲は彼女のためにつくられたように聞こえる。

永遠をちょうだい。

永遠をちょうだい。

あなたの心、それだけが、私の住まう場所。

──サーカスへようこそ。

会場からは、割れんばかりの拍手。

私が逃げても、噓でも偽物でも。緞帳は上がり、今宵の、サーカスがはじまる。

今日の演目はナイフ投げのクリスティからフラフープのヘッセと続いていた。私は舞台の袖で、他の曲芸子の演技に見入っていた。観客ではなく、同じ舞台に立つ立場から。

彼女達がどんな風に美しく笑い、どんな風に美しく踊るのか。その気持ちが、わかるかわからないかと問われれば、やはり、わからない。せめて無様な姿は見せられないと思っていた、その時だった。

「まずいよ、サン=テグジュペリ」

近づいてそんな耳打ちをしたのは、猛獣使いのカフカだった。彼女はいつものように、呪術者めいた特別なメイクをして、すでに少し、獣のにおいをさせていた。

「エクストラが埋まってる」

「エクストラ?」

眉を寄せて私は聞き返す。少し遅れて、エクストラシートという名前に思考が追いついた。この専用劇場には高価なSS席から安価な立ち見席まであるが、その中でも曲芸子を名指しして買えるシートがある。最前列の中央数席。一番の良席で、競争率も高い。

私も一度だけ座ったことがあった。八代目サン=テグジュペリのデビュー初日に、母と私に涙海が用意してくれた席がエクストラだった。

カフカの、エナメルのようなつけ睫毛がぱさんと揺れて、低い囁きが耳に届く。

「しかも、君の名義」

私は言葉をなくした。

一般人がエクストラシートを購入するのは難しい。名指しで曲芸子のシートを買うことは、その演者への直接的な応援につながる。エクストラシートが、別名パトロンシートと呼ばれるゆえんだった。もちろん、涙海が母と私に用意したのは親族用の値段設定で、普通に買えばそれだけで立ち見席の十倍だ。

「見えるかな」

わずかに舞台袖のカーテンをずらし、客席を窺う。それから、傷の目立つ指で舞台の中

央を指した。

「ほら、あれだ。サングラスをかけた、長髪の」

舞台袖からは客席の奥までは見えないが、エクストラシートはすぐにわかった。

そこに座っていたのは、奇妙な客だった。

二十代の後半か、三十代の前半かの男だ。男性でありながらストレートの長い髪をしていて、けれどそれが似合っているのが余計に奇妙だった。多分、美しい男性だろうと思った。美しいけれど、奇妙だ。なにより薄暗いサーカスを見るのに、サングラスはないだろうと私は思う。けれどこの街に特有の、奇妙な人種なのかもしれなかった。

エクストラを買うような人間は、金銭の感覚が狂っているのだという、涙海の言葉を思い出す。

『狂っているけど、この街では多分、狂ってる方が正しいんだと思う』

わたし達のようにね、と冗談めかして言った、その真意は、私にはわからなかったけれど。

「どうしたら」

小さな呟きに、カフカはぐいと顔を寄せて、囁いた。

「普段なら、自分の名義で買ってくれた客にはサービスをしなきゃいけない。演目の最中でもいいし、終わったあとでもいいはずだけど」

それは何度か見たことがあった。たとえばアンデルセンであれば相手のリクエストした曲をうたったり、カフカであれば獣を触らせるよう、すり寄ったりする。

自分のパトロンになってくれる相手に対するサービスの時もあれば、他人のパトロンを勝ちとろうとする曲芸子もいるのだという。

けれど、とカフカは囁いた。

「ルウがどんな風にしていたかまでは知らないな。聞いてみた方がいいかもしれない」

連絡はつく? と尋ねられて、私は慌てて頷いた。

それからロッカーに戻り、鞄から携帯端末をとりだして、発信履歴から涙海へと電話した。履歴だけを見れば、涙海から、愛涙の番号へ。シンプルなスマートフォン端末は大部分の機能が制限された曲芸学校の指定機種だ。すべての通信履歴が筒抜けになっている、と涙海が笑っていたことがある。真鍮のストラップだけは涙海と揃いのもの。呼び出しの音は一回半。こちらがなにかを言う前に、かすれた涙海の声がすべりこんできた。

『もしもし、どうかしたの』

公演中でしょう、という涙海の言葉は早口で厳しかった。私はロッカーに隠れるように、しゃがみ込んで言う。

「エクストラシートが」

皆まで言わずとも、涙海には通じたようだ。

『誰?』

針を刺すように厳しい問い返し。「わかんない」と私は、泣き出しそうな声で言う。けれど電話の向こうの涙海は許してはくれなかった。

『以前来たことがある人なら覚えてる。名前か特徴は?』

私はとにかく、思い出した特徴を言った。

「サングラスかけてて、長い髪で……」

『ああ』

涙海の反応は、私の言葉を遮るくらいはやかった。

『宇崎さんね。アパレルブランドの社長デザイナーよ。その人は、昔からわたしを贔屓にしてくれてる。大丈夫、よその曲芸子にとられたりなんてしないわ。演技中はなにをしなくてもいいけれど、終わったら一応、声をかけて差し上げて』

アパレルブランドという言葉はあの相手に似合わない気がしたが、涙海の言葉には頷くしかなかった。

「声をかけるって、なんて?」

『お久しぶりです、いつもありがとうございます、くらいでいいわ。大丈夫、いつでも褒めてくれる優しい人だから。失敗しても、励ましてくれるわよ』

「わかった……」

震える言葉で頷くと、一瞬、ほんの一瞬、涙海らしくない沈黙があって。

『愛涙』

小さな囁きが聞こえた。昨夜の鬼気迫る声とは打って変わって、涙をこらえるようにかすれた声だった。

『ごめんね』

その言葉が細い針のように、私の胸を刺した。杭というには泣きそうな痛みだった。

「ううん」

私は首を振る。

「治るまでだもん。すぐだよ」

そう言わなければならないような気がした。涙海の病状を、大丈夫だと言ったのは母親だった。リハビリをすれば、涙海の身体は、今は動かない足はきっと治ると。それを信じていたかといえば、難しいけれど。

『……そうだね』

涙海もそう囁いた。大丈夫だと言うことが母の優しさで、信じるように頷くことだけが、私達娘に出来る精一杯だった。

今はまだ、病室の個室で横たわる涙海の声が聞こえた。私と近しい形の骨格から響く、私と近しいであろう声は。

『あのね、愛涙。こんなことを言うのは、酷だと思うけど』

まるで吐息のような囁きだった。

『楽しんで。舞台は、わたしのすべてだよ』

その言葉は、針が刺さったかのような私の胸に、いたく染みた。

*

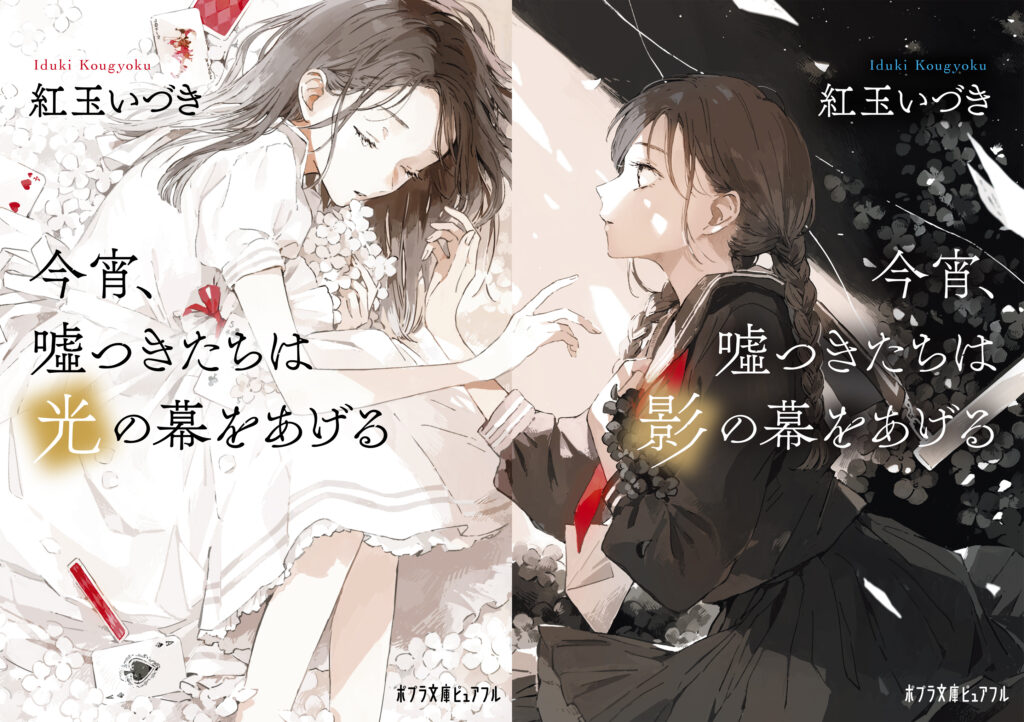

続きは発売中の『今宵、嘘つきたちは光の幕をあげる』、ぜひお楽しみください!

また、『今宵、嘘つきたちは影の幕をあげる』も同時発売中です!

■著者プロフィール

紅玉いづき(こうぎょく・いづき)

1984年生まれ、石川県金沢市出身。金沢大学文学部卒業。2006年、少女の崩壊と再生を描いた『ミミズクと夜の王』で第13回電撃小説大賞を受賞、07年同作にてデビュー。逆境を跳ね返し、我がものとしていく少女たちを描き、強固な支持を得ている。