序章

神田の裏通りのアパートに暮らす自称フリーカメラマンの見取瑛吉のところにその電話が掛かってきたのは、春先のある日の夕方のことだった。

一階に住んでいる大家に呼ばれて階段を下りた瑛吉は、取り次いでくれた大家に礼を言い、住人全員で共用している電話の受話器を手に取った。

「もしもし、見取ですが」

「おお、やっぱり下宿にいたか。俺だ」

聞き覚えのある声が受話器から響く。電話の主は、瑛吉の先輩カメラマンに当たる男性だった。アシスタントとして仕事を手伝ったこともある相手だ。先輩カメラマンは挨拶もそこそこに「お前に回せそうな仕事があってな」と切り出した。

「付き合いのある雑誌社から、取材に同行して写真を撮ってほしいって頼まれたんだが、別件で忙しくてな。紹介できそうな同業者を探してるんだよ。泊まりがけの仕事になるがギャラは悪くない。ああいや、別に芸術的な写真を撮れってんじゃない。カメラ持ってて写真が撮れて現像ができたら誰でもいいんだ。いい話だろ?」

「はあ、確かに……」

煮え切らない声を返しつつ、瑛吉は窓に目をやった。

磨りガラスの窓には、いかにもしまりのない男の姿が映っている。

自分で切ったぼさぼさの髪によれよれのシャツ。背が低いので高校生くらいに見えなくもないが、これでも一応先日二十歳を迎えたところだ。

我ながら、相変わらずみすぼらしい風体だな……などと瑛吉がぼんやり思っていると、電話の向こうの先輩カメラマンは不可解そうな声を発した。

「おい、聞いてるのか? いつまでもアシスタントや現像の下請けだけじゃ限界があるし、カメラマンとして独り立ちしたいって言ってたのはお前だろうが。写真で食ってけないと実家戻るしかねえんだろ? で、それはイヤなんだろ?」

「え? ええ、それは──はい」

煮え切らない声ながらもさっきよりは明瞭に、瑛吉は電話口でうなずいた。

瑛吉の実家は浅草で代々続く老舗の提灯屋で、瑛吉はそこの三男坊だ。実家は兄が継いでいるが、昔気質の両親や兄は瑛吉がカメラマンなどという耳慣れない仕事に就くことに反対していた。唯一味方だった祖父も去年亡くなってしまったので、今実家に戻ったが最後、提灯作りを手伝わされることになるのは目に見えている。

「一応タンカを切って出てきたわけですし、確かにそれは避けたいんですが……」

語尾を曖昧に濁し、瑛吉は胸中でその続きをつぶやいた。

──はい、やります、と即答できない理由があるんですよ。

──実は俺、最近、まともな写真が撮れないんです。

心の中に疲れ切った声が響く。

瑛吉の撮る写真に、人の形をした靄のようなものが写り込むようになったのは、昨年末に祖父が亡くなって半月ほどが過ぎた頃からだった。

写り込む靄の形状は、手だけだったり、あるいは全身だったりと色々だが、撮影した時にそんな靄はなかったという点だけは共通していた。

祖父から貰った愛用のカメラのせいかとも考えたが、分解しても怪しいところはなく、万年金欠の瑛吉には新しいカメラを買う余裕もない。なけなしの貯金をはたいてお祓いを受けてみたものの、やはりと言うべきか、効果はなかった。

言うまでもなく、まともな写真が撮れないカメラマンに存在価値はない。

困り果てた瑛吉は、密かに原因を探りつつ、撮影以外の仕事で食い繫いでいたのだが、靄の原因は未だに不明なままで、貯金も底を突きつつあった。

だったらもう、駄目元で、この仕事を受けるしかないのでは……?

そう考えた瑛吉に、電話の向こうの先輩カメラマンが「どうする?」と問う。受話器をぐっと握りしめた瑛吉は、ほんの少しだけ逡巡し、口を開いた。

「……やります。やらせてください」

「そうか! 受けてくれるか!」

受話器から響く安堵の声に、瑛吉の胸が申し訳なさで重くなる。しかし、「お前が受けてくれて助かったよ。知り合いにはみんな断られちまってなあ」と続く声に、瑛吉はふと疑問を覚えた。

自分のことで頭がいっぱいだったので気が回らなかったが、先輩カメラマンの声は妙に後ろ暗そうだ。それに、考えてみれば、自分はこの人に気遣われるほど親しい間柄でもないし、どういう仕事なのかまだ何も聞かされていない。

……これはもしかして、厄介ごとを押し付けられたのでは?

今更のように不安を覚えた瑛吉は、慌てて受話器に問いかけた。

「あの、何て会社の何て雑誌のどんな取材なんです?」

「版元は近代探訪社だ。知ってるか?」

「いえ、ちょっと聞き覚えが……」

「だろうな。小さいところだし、正直あんまりいい話を聞かないんだが──いや、変に心配させるのは良くねえな。お前のことは伝えておくから、あとは直接聞いてくれ。明日の昼過ぎ、空いてるか?」

「空いてますけど、それより『いい話を聞かない』ってどういうことです?」

「すまん、俺も忙しくてな。あんまり時間がないんだよ。いいか、今から言うのをメモしろよ。住所は四谷の──」

聞き覚えのない住所や電話番号が口早に響く。瑛吉が慌ててそれをメモすると、先輩カメラマンは「じゃあな!」と言い残し、あっさり電話を切ってしまった。

***

一体どんな仕事を押し付けられたのかと不安を覚える瑛吉だったが、考えてみれば、自分だってまともな写真が撮れないことを隠しているわけだし、それに、仕事はないよりある方がいい。だったらこの際、駄目で元々だ。腹を括った瑛吉は、翌日、一張羅のジャケットを羽織り、愛用のカメラを収めた鞄を提げて教えられた場所へ出向いた。

近代探訪社は、四谷の外れ、昔ながらの寺社や日本家屋と新しいアパートやビルが混在した一角の、うらぶれた雑居ビルの四階にあった。

おずおずと入室した瑛吉が名乗ると、話は通っているようで、狭い応接セットへ案内され、くわえ煙草の中年男性が足早に現れた。

年の頃は四十代半ば、銀縁眼鏡を掛けており、口元には短い髭。髪はぺったりと七三に撫で付けられ、第一ボタンを外したワイシャツに緩めたネクタイを引っ掛けている。落ち着きのない性分なのだろう、せかせかした動きのその男は、向かいに座った瑛吉を「君が見取君?」と一瞥し、瑛吉が応えるより先に続けた。

「初めまして。ここの出版部長兼、『月刊奇怪倶楽部』の編集長の下野瀬です。で、見取君? 君、知ってる? うちの『奇怪倶楽部』って雑誌。……ああ、知らないって顔だね。別にいいよ、無名な版元の無名な雑誌だから。ほら、しばらく前から流行ってるでしょ、秘境もの。『ずるいぞ!』って意味の『卑怯者』じゃなくて、『秘密』の『秘』に『境』って書く方のやつね」

「あ、それは分かります」

火のついた煙草を向けられ、瑛吉は素直にうなずいた。

終戦から四半世紀余り、東京タワーの完成や東海道新幹線の開通から数年が過ぎたこの時代、日本は経済成長の真っ只中にあった。「これからの未来は明るいものだ」という考え方が一般化し、最新の科学技術や宇宙開発などの分野への注目は日増しに高まっている。

だが、その一方で、近代社会が取りこぼしてきたものたちにも徐々に関心が向けられ始めていた。数年前に海外渡航がようやく自由化されたこともあり、世界各国に未だ残る人跡未踏の土地や、辺境の土地の知られざる習俗などは今や定番のジャンルとなっており、それらを扱った出版物や映画、テレビ番組などが人気を博していることは、流行に疎い瑛吉でさえも知っている。

「なるほど、人気ありますもんね、海外の秘境特集──って、あの、俺、パスポート持ってないんですけど」

「落ち着きなさい。誰が海外に行けって言った」

「あ、違うんですか」

「違うよ。記者とカメラマンを外国に送る金なんかあったら、雑居ビルの四階なんかに間借りしてないよ。うちが扱うのはね、秘境は秘境でも国内限定で……ああ、実物見てもらった方が早いわな。おーい! 誰か、『奇怪』のバックナンバー、適当に持ってきてくれる?」

下野瀬が衝立に向かって呼びかけると、疲れた顔の編集部員が大判の雑誌を数冊持って現れ、ぞんざいな会釈を残して立ち去った。

応接セットのローテーブルに並べられた「月刊奇怪倶楽部」に、瑛吉は思わず眉をひそめた。どの表紙も派手な色遣いで描かれたおどろおどろしいイラストで、その上に「残忍」や「因習」といった煽情的な言葉が躍っている。露骨に困惑した瑛吉を見て、下野瀬は「胡散臭くて低俗だなって思ったでしょ」とニヤついた。

「まあ、そう思われても仕方ない。実際、下世話もエログロも何でもありの低俗誌だからね。ただ、これでも我が社の一番の売れ筋ではあるわけで、目玉の連載がね……これこれ。この『本邦秘境紀行』」

「本邦ってことは国内ですか」

「そりゃそうよ。国内に残る曰くつきのスポットやら前時代的な風習やらを取材して物々しく書くって趣向なんだけど、君に行ってもらいたいの、これなんだよね。記事は担当の記者が書くから、君はそいつに同行して写真を撮ってくれればいい。撮れるんだよね?」

「へっ? あ、はい。それはもう……」

ふいに投げかけられた質問に瑛吉は曖昧な返事で応じ、机の上の「奇怪倶楽部」をぱらぱらとめくった。

「本邦秘境紀行」の扱う話題は、隠匿された連続殺人事件、深山の廃寺の鬼神の祟り、密かに続く残酷な儀式、湖に現れる人食い怪獣等々、場所もジャンルも様々だったが、いずれも非科学的で信じがたい内容だった。掲載されている写真も、決定的なものは一枚もなく、それらしい風景をそれっぽく撮ったものばかりだ。

瑛吉は内心で辟易したが、同時に安心してもいた。

真面目な学術調査や報道だったらともかく、ここまで怪しい企画ならば、多少変なものが写り込んでも許容範囲だろう。多分だけど。

そう自分に言い聞かせつつ、瑛吉は顔を上げて問いかけた。

「これ、行き先は編集部が決めてるんですか?」

「担当のやつに任せてる。どこで探してくるのか知らないけどさ、他と被らないネタ見つけてくるのが上手いんだよね、あいつ」

「へえ。その人は今、編集部に?」

「いや、あいつフリーだから。君と顔合わせさせようと思って呼んであるから、もうそろそろ来るはずだけど……。それでも読んで待ってて。じゃ」

そう言うと下野瀬は瑛吉の返事も待たず腰を上げ、衝立の向こうへ立ち去ってしまった。残された瑛吉が手元の記事に視線を戻すと、そこには中部地方の某市に今も現れるという口の裂けた化け物のことが事細かに報告されていた。

どう考えても作り話だろうが、陰惨さや不気味さを強調した物々しい文体は先を読ませる力があるし、聞いたこともない文献をさらりと引用してみせるあたり、見識もなかなか深そうだ。この連載を担当しているのは業界歴も長い、海千山千のベテランに違いない。自分のような若造が、そんな人と組んでやっていけるだろうか……と、瑛吉が不安に駆られた時だった。

「すみません! 遅くなりました」

耳に優しい爽やかな声が応接スペースに響く。

瑛吉が反射的に顔を上げると、そこに立っていたのは、端整な顔に柔和な笑みを浮かべた青年だった。

見たところの年齢は瑛吉と同じか少し下くらい。糊のきいたシャツにグレーのブレザーを重ねて肩掛けカバンを下げ、折り目の付いたスラックスに黒の革靴を履いている。男子にしては長い髪は後頭部の上で細く縛られ、右の肩に掛かっていた。

すらりとした長身だが、撫で肩で痩身な上に色白で細面なので迫力は薄い。整った身だしなみや柔らかそうな長髪、目を細めた穏やかな表情のおかげで、むしろ優しげな印象を受ける。

育ちの良さそうなやつだな、というのが瑛吉の第一印象だった。

苦労知らずでお人好しのお坊ちゃんといった風体は、この編集部にはそぐわない。こいつ何しに来たんだろうと考えながら、瑛吉は愛想よく微笑む若者を見返した。

「いえ、俺、ここの編集部の人間じゃないですから」

「存じています。『本邦秘境紀行』を担当してくださるカメラマンさんですよね?」

「はい? まあ、その予定ですけど……何で知ってるんです?」

「下野瀬編集長から電話で伺いましたから。お前と組んでくれる物好きな後釜が見つかったぞ、って」

その爽やかな回答に、瑛吉は「は?」と裏返った声を漏らし、テーブルの上のおどろおどろしく物騒な記事と、目の前で上品な微笑を湛える若者を見比べた。

両者の印象は全く異なっており、属する世界が違うとしか思えない。思えないのだが、編集長が瑛吉をこの青年に対して「お前と組んでくれる後釜」と紹介したということは、それはつまり──。

「じゃあ、この連載って、あんたが……?」

「奇怪倶楽部」を手に取った瑛吉が眉根を寄せて問いかける。心底不審そうな視線を向けられた若者は、全く屈託のない微笑を湛えたまま「はい」と即答し、礼儀正しく頭を下げた上で、胸に手を当てて口を開いた。

「初めまして。『本邦秘境紀行』を担当している、拝と申します」

拝と名乗った若者に瑛吉は慌てて挨拶を返し、早速仕事の話に入ろうとしたのだが、そこに編集長が割り込み、「応接スペースを使うから、続きはよそでやってくれ」と二人を追い出してしまった。

追い立てを食った瑛吉たちは、拝の行きつけだという近所の喫茶店へ移動し、改めて手短な挨拶と自己紹介を交わした。瑛吉が「見た時は学生かと思いました」と苦笑すると、拝は「当たってますよ」と笑みを返した。

「一応大学に籍はあって、今、三年生です。あまり真面目に通っていませんが」

「三年生? 拝さんって、今何歳?」

「二十一です」

「二十一? じゃあ俺より一つ上じゃん……じゃない、上じゃないですか。すみません、年下かもと思ってました」

瑛吉が申し訳なさそうに頭を搔く。それを見た向かいの席の拝は、穏和な表情を崩すことなく、「お気遣いなく」と微笑んでカップを手に取った。

「慣れていますから。それと、敬語じゃなくていいですよ。僕としても、そっちの方が気が楽ですし」

「そう? そう言ってくれるならそうしま──そうするけどさ。だったら、そっちも敬語をやめてくれても」

「それについても、お気遣いなく、です」

瑛吉の提案をすかさず遮った拝は、「僕はこの方が楽なので」と言い足した。どうやら自分は口調を変えるつもりはないらしい。割と頑固な面もあるんだな、と瑛吉が呆れていると、拝は思い出したように姿勢を正し、頭を下げた。

「受けてくださってありがとうございます。おかげで連載が続けられます」

「え? いや、それはこっちの台詞だし、俺の方こそお世話になります……と言うかさ、これまでの記事、さっき見せてもらったけど……あれ、ほんと?」

「全部噓ですよ」

身を乗り出した瑛吉が小声で尋ねると、拝はけろりと言い切った。

予想外にあっさりした告白に意表を突かれた瑛吉が瞬きを繰り返すと、それを見た拝は申し訳なさそうに苦笑した。

「隠匿された連続殺人事件だの鬼神の祟りだの、あんなこと本当にあるわけないじゃないですか。もちろん、現地にはちゃんと行っていますし、全てが作り事ではありませんが、あれはあくまで、実録という体裁の娯楽読み物です」

「そりゃそうだろうけど……認めるんだ」

「これから一緒に仕事をする相手に噓を吐いても始まりませんからね。にしても、受けてくださるカメラマンが見つかって本当にほっとしました。『今の時代、物を言うのは写真だ』『一万枚の原稿より一枚の決定的な写真だ』というのが、あの編集長の持論でしてね……。そこについては僕も異論はありませんが、とは言え僕は写真については素人で、そもそも一人で取材しながら撮影も、というのは難しい」

「まあ、そうだろうな。カメラの機材だって結構かさばるし」

「そうなんですよ。この連載、僕はできるかぎり続けたいと思っているんです。だから、本当にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします」

背筋を伸ばした拝が再度深々と頭を下げる。堂々とした真摯な感謝に、瑛吉の心はずきりと痛んだ。

この拝という学生記者は、書いている記事こそでっち上げではあるものの、裏表のない純粋な性格の持ち主のようだ。そんなまっすぐな性根の相手に、隠し事をしたまま仕事を受けていいのだろうか……?

編集長と相対した時には押し殺せた罪悪感が、瑛吉の胸の中でくすぶり始める。

いたたまれなくなった瑛吉は、ごまかすようにアイスコーヒーを飲み干し、傍らに置いたカメラバッグに──まともな写真が撮れない愛機に──横目を向けた。

急に目を逸らした瑛吉を、拝は何も言わずに見据えていたが、ややあってテーブルに軽く身を乗り出し、屈託のない声で問いかけた。

「で。一体、何を隠しているんです?」

「へっ?」

不意打ちのような問いかけに瑛吉の声が裏返る。青ざめた瑛吉は「隠してることなんて何も」とごまかそうとしたが、拝がすかさず苦笑いで割り込んだ。

「さすがにそれは無理ですよ。僕はこれでも勘がいい方なんです。それに、あなたの表情はとても分かりやすい。隠し事なんて誰にでもありますから、普段はいちいち掘り下げたりしませんが、どうも仕事に関することのようですからね」

「そこまで分かるのか……?」

「勘がいいと言ったでしょう?」

ぎょっと驚いた瑛吉を、拝が微笑みを浮かべて見返す。穏やかに目を細めているにもかかわらず、その視線には相手の心を見透かすような迫力があり、瑛吉の背筋がぞくりと冷えた。

……これはもう、隠し通すのは無理だな。

そう断念した瑛吉はがっくりと肩を落とし、傍らのカメラバッグのポケットから数枚の写真を取り出した。いずれも町角の風景を撮影した平凡なスナップ写真だが、その全てに不気味な人型の靄が写り込んでいる。「念のため持ってきたんだ」と沈んだ声を発しながら、瑛吉は写真をテーブルに並べた。

「変な靄みたいなのが写ってるだろ。最近、何を撮ってもこうなるんだよ。絶対ってわけじゃないんだけど、六割……いや、八割くらいの確率で……。どうにかしたいとは思ってるものの、機材の故障や現像ミスってわけでもないみたいで、そうなるともう、打つ手がなくて……」

歯切れの悪い小声を喫茶店の一角にぼそぼそと響かせながら、言ってしまった、と瑛吉は思った。

こんな写真しか撮れないカメラマンに仕事を頼む馬鹿はいない。せっかく舞い込んできた仕事も、これでご破算だろう……と、瑛吉はそう覚悟したのだが、拝の反応は予想外のものだった。

拝は、気味悪がるでもなく呆れるでもなく、ほんの一瞬だけ軽く眉根を寄せた後、こともなげにこう言ったのだ

「ああ。心霊写真ですね」

「シンレイ写真……?」

聞き覚えのない単語を瑛吉が思わず繰り返す。ええ、と拝はうなずき、右手の人差し指で空中に字を書いてみせた。

「『心』に『幽霊』の『霊』で『心霊』です。この世に残った故人の思いのことで、それが写り込んだ写真を『心霊写真』と呼ぶんです。大正時代に作られた言葉ですが、ご存じありませんか?」

「初めて聞いた……。てか、じゃあこれ、幽霊が写ってるってことか?」

「幽霊の定義も難しいので一概には言いかねますが、平たく言えばそうなりますね。でもご安心ください。霊の格や性質は色々ですが、あなたの写真を見る限り、悪い気配はありません。これなら対処も簡単です」

「対処って──何とかできるのか!?」

目を見開いた瑛吉が身を乗り出して問いかける。凝視された拝は、依然として穏やかな笑みを湛えたまま、こくりと首を縦に振った。

「この写真を撮ったカメラは今お持ちですか?」

「ある。あるよ。これだけど」

祖父が生前に譲ってくれた愛機を瑛吉が取り出してテーブルに置く。と、拝はそのカメラを一瞥し、奇妙な行動に出た。

右手の人差し指で三角形を三回描いた後、右の掌を拝むように立て、左の指先をカメラに当てて目を伏せたのだ。

こいつは何を……と戸惑う瑛吉の前で、拝は目を閉じたまま、ぼそぼそと小さな声で何かをつぶやき、目を開けてにこりと笑った。

「お待たせしました。終わりましたよ」

「え。もう……?」

「もうです。信じられないのも無理はありませんが、とりあえず、騙されたと思って何枚か撮ってみてください。はい」

そう言って拝はカメラを瑛吉に手渡し、しばらく前から流行り出したピースサインを示して笑った。今この場で自分を撮れ、と言いたいようだ。瑛吉は「別にいいけど」と眉をひそめ、座ったまま愛機を構えた。

手にしたカメラに変わった様子は特にない。「心霊」とか何とかもっともらしいことを言い出したので少し期待してしまったが、カメラに指を当てて小声を漏らしただけで直るようなら苦労はしない。

どうせ無理だと思うよ、と内心でぼやきつつ、瑛吉はファインダーを覗き、レンズ越しに拝を見た。

整った顔立ちに長い髪、後ろ暗さをまるで感じさせない爽やかな笑顔。

信用できるかどうかはともかく、被写体としては満点だな、と瑛吉は思った。

***

その日の夜、瑛吉は自宅のアパートから拝に電話を掛けた。

「もしもし?」と電話口に拝が出るなり、瑛吉は挨拶も名乗りも省略し、戸惑いの声を発した。

「あ、あんた、何やったんだ……!?」

「えっ? ああ、その声は昼間のカメラマンの……。もしかして心霊写真のことですか? 靄は消えました?」

「消えた……」

そう答える瑛吉の声は震えていた。

瑛吉はいつでも写真を現像できるよう、自室の押入を現像室にしている。喫茶店で言われるがままに撮り切ったフィルムを駄目元で焼いてみたところ、あの忌まわしい人型の靄が写り込んでいる写真は一枚もなかったのだ。瑛吉の返答を聞いた拝は、良かった、と朗らかに応じた。

「これで取材も大丈夫ですね」

「あ、ああ、確かに……。でも、一体全体どうやって?」

「大したことはしていません。カメラに宿った遺念が邪魔をしていたので、僕はそれを落ち着かせただけです」

「イネンって」

「故人の思念といった意味です。これは推測ですが、あのカメラは元々、あなたではない方の持ち物だったのではありませんか? その方はあなたのことを案じていたけれど、もう亡くなられてしまった」

「え。あ、ああ……うん。確かに、あれは去年亡くなったじいさんから貰ったものだけど……って、じいさんの幽霊が成仏せずに取り憑いてたってことか?」

「そこまで強い人格は感じられませんでした。心配する気持ちだけが残ってしまった感じですね。これも推測ですけれど、そのご祖父様は、どちらかと言うと心配性な方だったのでは?」

「正解」

先頃大往生を遂げた祖父は、お節介かつおっちょこちょいな性格で、気遣いの仕方が下手な人だった。本人は良かれと思っているのだが、気の回し方がズレているため、結果として新たなトラブルを招きがちで、祖母や両親から「余計なことをするな」としょっちゅう叱られていたことを、瑛吉はよく覚えている。

あの祖父なら、不出来な孫を案じるあまり余計なことをやらかしても不思議ではない。瑛吉は苦笑しつつも、祖父の思いには感謝した。

「俺も要領悪いからさ。じいさんとは気が合って、可愛がってもらったんだけど……でも、何でそんなことが分かるんだ? あんた、一体何者なんだ?」

「何者って、自己紹介は済ませましたよね。バイトで記事を書いている学生で」

「それは知ってるよ。でも、それだけじゃないだろ、絶対」

怪しい靄の写り込み現象を──拝の言葉を借りれば「心霊写真」を──どうにかするのも、知り合ったばかりの相手のカメラの来歴を言い当てるのも、一介のバイト学生にできることとは思えない。

瑛吉が語調を強めて尋ねると、電話口の向こうの拝はふっと軽く笑い、穏やかな声調のまま答えた。

「一応、拝み屋です」

「拝み屋……? 聞いたことない言葉だけど」

「東京にはもう少なくなりましたからね。でも、地方にはまだ結構いるんですよ。拝み屋とは、その名の通り、拝む技能を──即ち、見えないものと対話し、時には実力で排除する方法を修得した者のことです」

「えーと、それは要するに、坊さんや神主や牧師みたいな……?」

「違います。少なくとも僕は何かを祀っていたり奉じていたりはしませんし、悟りに至るとか衆生の救済とかいった立派な目標を持っているわけでもありません。僕の知識や技能はあくまで実用目的で、だから『拝み屋』なんです」

流暢な口調で説明すると、拝は「拝み屋だから拝です、分かりやすいでしょう」と付け足した。笑うところですよ、と言いたかったようだが、瑛吉にとっては初耳の情報が多すぎて、真面目な声で「なるほど」と相槌を打つのが精一杯だった。

と言うか、こいつはどこでそんな知識や技能を身に着けたんだ? 大学で教えているとも思えないけど……と眉をひそめる瑛吉の耳元に、拝の明るい声が響く。

「でも、お電話をいただけて助かりました。次の取材先が決まったので、こちらから連絡しようと思っていたんです。明日からですけど、大丈夫ですか?」

「明日? うん、空いてるけど」

瑛吉がうなずくと、拝は待ち合わせ場所と時間を告げた。伝えられた内容を、瑛吉は共用電話の横に据え付けられた鉛筆で、裏紙を束ねたメモ帳に書き付け、それを見ながら聞き返した。

「上野駅に夜ってことは、夜行で?」

「はい。三、四日は掛かると思いますので、泊まれる準備をお願いします。後は当日説明しますね。時間があれば詳しくお話ししておきたいんですが、この電話、共用で、後がつかえてるんですよ。下宿している身なので肩身が狭くて」

電話の向こうで拝が苦笑する。その事情はよく分かる。瑛吉は「了解」と笑い返して電話を切ろうとしたが、拝ははきはきとした声で続けた。

「では、改めまして、よろしくお願いしますね、見取瑛吉さん。そうだ、歳も近いことですし、瑛吉さんとお呼びしてもいいですか?」

「え? ああ、いいよ。こちらこそ、今後ともよろしく──」

名前を呼び返そうとした瑛吉は、拝のフルネームを聞いていないことに気が付いた。「今更だけど、下の名前って何?」と瑛吉が尋ねると、拝はうっかりしてたと言いたげに自嘲し、よく通る声を発した。

「拝飛鳥。『飛ぶ鳥』と書いて『あすか』と読みます」

「飛鳥か。分かった。こっちこそよろしく、拝飛鳥……さん」

浮世離れした名前だけど、あいつには似合っているな。

そんなことを思いながら瑛吉が改まった声を発すると、拝は「飛鳥でいいですよ」と爽やかに笑った。

*

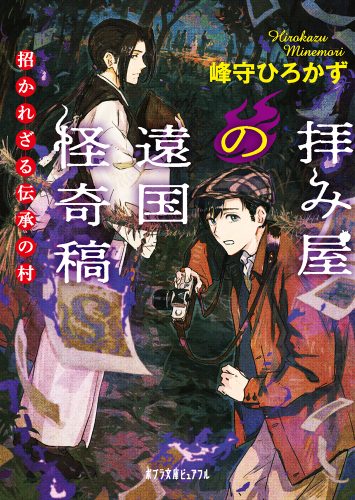

続きは1月4日発売の『拝み屋の遠国怪奇稿 招かれざる伝承の村』で、ぜひお楽しみください!

■ 著者プロフィール

峰守ひろかず(みねもり・ひろかず)

滋賀県在住。第14回電撃小説大賞〈大賞〉受賞作『ほうかご百物語』で2008年にデビュー。『絶対城先輩の妖怪学講座』『妖怪大戦争ガーディアンズ外伝 平安百鬼譚』(全てKADOKAWA)、『少年泉鏡花の明治奇談録』(ポプラ社)など、怪異を扱った作品を多く手掛ける。