人はなぜ、宝石に魅せられるのだろう。きらめく輝きに目を奪われるのか、その希少性を尊いと感じるのか。それとも、宝石に込められた物語に心惹かれるのか――。本書の主人公お七の物語は緑色の孔雀石から始まる。

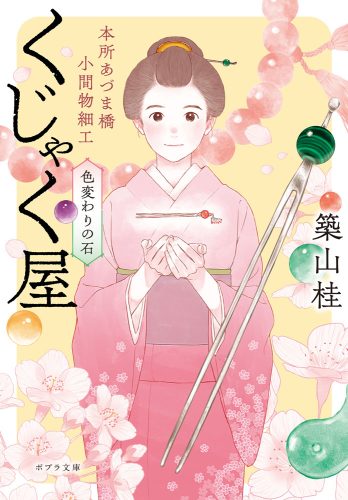

本所あづま橋の「くじゃく屋」は簪や櫛を扱う小間物屋。店の自慢は宝石をあしらった玉簪だ。主人のお七は十八歳。一月前に急死した祖父の伊右衛門から店を受け継いで、一人で切り盛りしている。ところが店の番頭が、博打で借金を作り江戸から逃げ出してしまう。借金相手は強欲で傲慢な甲州屋千右衛門。何やら亡き母と因縁があるらしい。お七に返済を迫り、返せないなら妾になれという。途方に暮れるお七の前に、きりりとした若い侍が現れる。通称「遊び人の金さん」は、ある珍しい石を探しているといい、石について深い知識を持つお七に力を貸してほしいと頼む。お七は金さんと石にまつわる事件の謎を追うことになる。

この金さん、正体不明で胡散臭い。胡散臭いけど、滅法いい男なのだ。お七の危機には駆けつけて、困っていると助けてくれる。姿を消したかと思うと、突然現れてお七を驚かせる。何より石に詳しくて話をしていると心が躍る。ちらりと見えた肩の刺青も気にかかる。謎めいた金さんに、お七はどんどん惹かれていく。金さんの正体も気になるが、お七の周囲で暗躍する甲州屋も気になる。初めて恋した男と、この世で一番嫌いな男の狭間で、お七の心は惑い乱れる――。お七は借金を返済できるのか? 金さんの探す「色変わりの石」とは? 二人の恋の行く手はどうなるのか? ミステリーとロマンスに心ときめく胸が鳴る。

本書は四章からなる連作で、章ごとに異なる宝石がテーマになっている。第一章ではくじゃく屋の店名にもなっている「孔雀石」が取り上げられる。お七の髪には、母の形見の孔雀石の簪が挿してある。孔雀石は深い緑色で、細かな濃淡の線が入っている。その模様が孔雀のように美しい。現代では、マラカイトと呼ばれる宝石だ。お七は父母や祖父への思いを孔雀石に重ねて語る。宝石は母から娘、孫へと受け継がれる永遠性があり、家族の絆が込められている。それも魅力の一つではないだろうか。

江戸時代には指輪やネックレスを身につける習慣がなかったが、女性たちは着物や帯に合わせて、簪・笄・櫛などで髪を飾って楽しんだという。江戸は世界でも例を見ないほど、髪飾りが発達した時代なのだそうだ。美しい宝石があしらわれた簪があったなら、お江戸の娘たちは夢中になったはずだ。第二章では、きれいで不思議なものが大好きな娘心を鷲づかみにする宝石が登場する。両国広小路で木化坊石斎という修験者が、神代の力で思いが通じる石を売っているという。翡翠の勾玉に自分の名前と惚れた相手の名前を書いたこよりを結びつけると、恋が叶う――。いつの時代も恋のおまじないは女子の大好物だ。勾玉は飛ぶように売れているらしい。金さんの依頼で、石斎を訪れたお七に災難が降りかかる。

第三章では、金さんが探す「色変わりの石」の手がかりが見つかる。人を祟る仏像の目に不思議な石が埋められているという。お七は金さんと石の鑑定に出かけるのだが、またもや事件に巻き込まれる。明らかになった金さんの正体に、お七は衝撃を受ける。さらに、色変わりの石には、金さんの想い人が絡んでいると知って、意気消沈してしまう。これも仏像の祟りなのか?!

そして怒濤の第四章で、すべての謎が解明する。見どころは、金さんのために命がけになるお七の健気さと、それに応える金さんの男気だ。憎たらしい甲州屋の悪巧みも明らかになり、金さんお約束の「アレ」も見られて大満足。やっぱり、最後は大団円でなくっちゃね。さて、「色変わりの石」が何だったのかは、ここでは明かされていない。石の特徴と産出国から考察するのもお楽しみだ。

人は美しいものや好ましいものを目にすると、ドーパミンが分泌され、気分が高揚するという。きらきらと輝く宝石もいいけれど、面白い時代小説はもっといい。『本所あづま橋小間物細工くじゃく屋 色変わりの石』を読めば、ドーパミンによる幸福感に酔えること請け合いだ。

■ 書籍情報『本所あづま橋小間物細工くじゃく屋 色変わりの石』

美しい「石」がもたらす事件が、心を癒し絆をつなぐ――祖父の残した店を守るため奮闘する少女の姿に元気をもらえる人情時代小説

■ 評者プロフィール

青木逸美(あおき・いづみ)

ライター、書評家。小説の解説や評論を執筆。