第一章 石榴石の遺言

1

「五十両。期日までにきっちり返していただけるんですかねえ、くじゃく屋さん」

そう言って、甲州屋の手代松太郎は、帳場のお七し ちの顔を無遠慮にのぞきこんだ。

「大金でございますよ。まあ、世間知らずのお嬢さんには、おわかりにならなくてもしかたがございませんが」

続く言葉は慇懃無礼そのものだ。

(本っ当にいやなやつ。主人にそっくり)

思い出したくない男の顔が、お七の脳裏に浮かぶ。強欲で傲慢で、近づきたくもない男──甲州屋千せ ん右え衛門も ん。ああ、いやだ。一生関わりたくなんかなかったのに。

──そんな感情をなるたけ顔には出さず、精一杯冷静に、お七はこたえた。

「ご心配なく。わかっております」

わかっているから、もういいでしょう、今すぐ、このくじゃく屋から出て行って──と続けたいところだが、そんなことをしたら、これだから女とはまともに商売の話ができないなんぞと勝ち誇った顔をされそうだ。

今のお七は、くじゃく屋の主人。一月前に亡くなった祖父伊右衛門から受けついだ店を、なんとしても守らなければならない。まだ十八で、そのうえ女だからといって、なめられるわけにはいかない。一人前の商人だと相手に思わせなければ。

「ほう……」

松太郎は、お七の虚勢などすべて見すかした顔で、にやにやと笑った。

「それはよかった。まあ、うちとしましても、ほかならぬくじゃく屋の番頭さんだと思うから、お貸ししたわけですからねえ。信頼を裏切られては困る」

「ええ、返します。当然です」

答えながら、お七はひざの上できつくこぶしを握りしめた。

知っているのだ、お七は。──そして、おそらく、目の前の男も。

くじゃく屋の銭函には今、三日ほどの食べ物を買えば消えてしまう程度の小銭しかない。三代続いた小間物屋の商売を続けたくとも、仕入れにかける元手もない。

祖父が病で寝付いていた間に、番頭の吉兵衛が店の金のありったけを博打につぎこみ、その借金の返済に困って、あろうことか仇敵ともいうべき甲州屋にすがって金を借り、あげくのはてに家族を連れて江戸から逃げ出してしまった──お七にとっては悪夢としか思えない一連のできごとがわかったのは、十日前。

それ以降、お七は、出入りの職人が次々とくじゃく屋を見限って離れていくのを、ただ見ていることしかできずにいる。不甲斐ないことに。

今、くじゃく屋にある簪や櫛を運良く売り切ることができたとしても、二十両にもなるかどうかわからない。もともと得意先を相手にこぢんまりと商いをしていた店だ。置いてある品物は、そう多くない。しかも、流行とは縁のないものばかり。

今のくじゃく屋がお金を作る、唯一の方法といえば……。

「──なるほど、ということは、くじゃく屋さんは、とうとう、あれを売る決心がついたようですな」

そこで松太郎が、わざとらしくふむふむとうなずいた。

「あの秘蔵のお宝を売り払えば、三十両にはなる。となると、残りは二十両。こちらは、お七さんが甲州屋の離れに住まいを移せば、支度金として渡すと私どもの主人がお約束していますから、店を手放さずとも、お七さんは商売を続けられる……」

「あれは絶対に手放しません! それに、わたしは何があったって、甲州屋の妾めかけになんか、なりません!」

我慢しきれず、とうとう、お七は声を荒らげた。甲州屋の思うままになるなんて、そんなのまっぴらだ。なんとかしてみせる。誰の助けもなくたって、一人でだって。

「ま、三月後が楽しみですな」

松太郎はまったく動じず、にんまりと笑顔のままで帳場から立ちあがった。

「それより早く心が決まったときには、いつでもお知らせください。主人も喜びましょう。すぐにでも迎えの手配をいたします。──では、また」

松太郎は慇懃に頭を下げ、ゆっくりと店の外に出ていった。まだまだ蒸し暑い日が続きますなあ、今後ともくじゃく屋をどうぞよろしく──などと、愛想良く近所の者と挨拶を交わす声が、帳場のお七にまで聞こえてくる。すでにくじゃく屋を自分のものにしたみたいな物言いだ。

ああ、もう、腹が立つ。追い返したくらいじゃ、ぜんぜん、おさまらない。

(そうだ、塩。塩、まこう)

厄除けだ。あの男が残していった嫌な気配を、みんな消してしまわなくちゃ。

お七は土間におりて台所にむかい、塩の入った壺を手に取った。ざらりとした塩を一握り──いや、もったいないから、ひとつまみだ。

右手の指でつまみ、土間から表通りに踏み出して、松太郎が向かったであろう左手に向かい、思いっきり、投げつけた。

「二度と来ないで!」

「──うぉっ……な、なんでえ、こりゃあ」

予想外の声に、お七は息をのんだ。

「痛え、塩じゃねえか、目にしみる……」

お七の目の前でうろたえながら目をこすっているのは、松太郎ではなかった。松

太郎は足早に去ったのか、すでに姿が見えない。

「す、すみません、わたしったら、なんてことを……」

詫びながら慌てて相手を確かめれば、格子の着流し姿の若い男で、腰には大小。

(まずい、お侍だ──)

お七の顔から血の気がひいた。

月代をぼさぼさに伸ばしているところを見ると、浪人者だ。余計にまずい。主を持つ身であれば、そうそう無体なことはしなかろうが、浪人者は怖いものなしだ。

「おい、水だ、水。とにかく、目を洗いてえ」

「は、はい、今すぐ……」

お七は慌てて店に駆けこみ、土間の水瓶から椀にいっぱいの水を汲んだ。

往来に戻って椀を渡すと、浪人者はお天道様をにらむように顔を上に向け、その上からざばりと椀の水をかけた。

「……あー、冷てえ。いい気分だ。今日みてえな蒸す日は水浴びがいちばんだな」

ばさばさっと頭を振り、まるで雨に濡れた犬のように、浪人者は水を振り飛ばす。

「あ、あの、申し訳ありません。別の人にかけるつもりだったんです。大っ嫌いなやつが店に入ってきたもんだから、つい、かっとなって……申し訳ございません!」

ここはともかく、詫びるしかない。

お七は身を二つに折って深く深く頭をさげた。なんとか許してもらわないと、これ以上の災難なんて、とても抱え込めやしない。

「いや、まあ、こっちもぼーっと歩いてたから、しかたねえ。だが、今度から、塩をまくときはちゃんと相手をたしかめてから……」

浪人者の声が、そこでふいにとぎれた。お、と何かに気づいたような小声が続く。

お七は身をこわばらせた。どうか、この浪人さんが、なにか意地の悪いことでも思いついたんじゃありませんように……。

「見事な孔雀石じゃねえか! 娘さん、その簪をよく見せてくれ」

と同時に、すっと髪から簪が抜き取られた感覚があった。

お七は慌てて顔を上げた。

「あ、それは……」

「心配いらねえよ、見るだけだ。ちゃんと返す」

本当だろうか。不安にかられるお七をよそに、

「ふむ、孔雀石を簪に使うとは、粋だねえ。珊瑚の玉簪ならたまに見かけるが、孔雀石は見たことがねえ。しかも、この石は実にいい。長崎の唐物問屋でだって、ここまでのものはなかった」

浪人者は、感嘆した様子で簪をためつすがめつしている。

「濃い緑。きれいに揃った縞の模様。細工もいいな。見事な玉だ。実にいい」

そこまで褒められると、お七も悪い気はしない。

お七がつねに身につけている簪は、母の形見だ。つややかな緑に細かな濃淡の線が入った、極上の孔雀石を使ったものである。

浪人者の言うとおり、孔雀石を簪に使うことは、ほぼない。珊瑚の玉に較べて、孔雀石の緑は地味だからだ。

石の玉をつけた簪自体、珍しい。町の女たちに好まれるのはべっ甲や銀の簪で、流行りのびらびら飾りに珊瑚を乗せることはあるが、石細工はまず使わない。

瑪瑙や翡翠といった石を玉として磨きあげる職人は昔からいるが、もっぱら、印籠や煙草入れの緒を締めるために使われるものなのだ。

それを簪に仕立てるのは、お七の母がまだくじゃく屋に住んでいた若い時分に、父親──つまり、お七の祖父に提案したことらしいが、その頃、店の客は若い娘よりも洒落者の旦那衆が多く、積極的に売り出すことはしなかった。今も、石細工を簪に使う小間物屋は、くじゃく屋のほかに聞いたことがない。

(それにしたって、この浪人さん、お侍のくせに、簪にこれほど興味があるなんて)

お七は改めて、浪人者の形をながめた。

背はぐんと高い。月代はのび放題だが、着ているものはくたびれていない。腰の大小も、こしらえを見たかぎりでは、良いもののようだ。それを質入れもせずに持ち歩いているということは、金に困っているわけではないだろう。

顔つきにもすさんだ雰囲気はなく、こぎれいな優男といったところ。髪さえ整っていれば、どこぞの若様に見えなくもない。歳はお七よりは少し上、だろうか。

そして、何より、目を輝かせて孔雀石の玉に見入っている表情が、お七の知っている者たちとよく似ていた。石を愛し、その美しさに生涯惹かれ続けた、お七の祖父や両親と。

石好きに悪い人はいねえもんだよ、お七。祖父のそんな言葉が耳によみがえる。

「こいつぁ、どこの店で買ったんだい、娘さん」

浪人者は、なおも簪を見つめたまま、そう訊たずねた。その口調はまるで町人だ。二本差しには似合わない。お七は迷ったが、

「うちの店の品です。孔雀石の細工は、くじゃく屋の看板商品なんです」

正直に答えた。異国の美しい鳥、孔雀の羽の模様に似ているから、孔雀石。その孔雀石を愛する初代が始めた、くじゃく屋。孔雀石を好いてくれる人には、店の名をちゃんと告げたいと思ったのだ。

「くじゃく屋──ああ、なるほど、ここがそうか」

浪人者はそこで、目の前の掛け看板の文字に気づいたようだった。

「……ってえことは……」

簪から目を離し、そこではじめて、浪人者はお七に向きなおった。さきほどお七がしたように、今度は浪人者がこちらをじろじろと見つめる。

「お前さん……もしかして、ここの新しい主人かい。一月前に先代のじいさんが往生して、まだ若い孫娘が後を継いだって噂に聞いたんだが」

「はい……七と申します」

今度は少し、お七は答えるのをためらった。さらに新たな不安がわいたのだ。

噂って、どこまで知っているんだろう。もしかして、くじゃく屋が借金に苦しんでいることや、代々受けついできたあのお宝のことなんかも、知っているんだろうか。まさか、今の無礼の詫びにあれを寄こせなんて、言い出したり……。

「そうか、お前さんがお七さんかい。会えてよかった」

浪人者はからりと笑った。

「くじゃく屋といえば、昔、印籠の緒締めの玉に初めて孔雀石を使い、江戸中で評判になった店だと聞いた。主人は代々、石細工に造詣が深い──だろう? だから、訪ねてきたんだ。ちょっと聞きてえことがあってな。ま、いきなり塩をまかれるとは思ってなかったが」

「す、すみません、あの塩は……」

「おっと、もういいってことよ」

再び頭を下げそうになったお七を、浪人者は手振りで止めた。

「それより、くじゃく屋自慢の石細工のことで話をしてえのさ。ちょっくら、店に入らせてもらっても……」

「おや、金さんじゃありやせんか。こいつは久しぶりだ」

そこで、ふいに聞きなれた声が会話をさえぎった。

お七が目を向ければ、向かいのそば屋の亭主末吉が、のれんからひょいと顔を出してこちらを見ていた。どうやら、往来の騒ぎに気づいて出てきたようだ。お七の両親のことも知っている、くじゃく屋とは昔なじみのそば屋である。

それだけではない。気がつくと、隣の草紙屋の女房も、その向かいの古手屋の夫婦も、さりげなく表に出てきている。みな、お七と浪人者をじっと見ていた。

「知ってる御仁かい、末吉さん。誰なんだい、あの優男。お七ちゃんに悪さしようってんじゃないだろうね」

聞こえよがしに末吉に訊ねたのは、古手屋の女房おきんだった。

末吉は、同じように往来に通る声で答えた。

「金さんは遊び人だが悪いお人じゃねえよ。お七ちゃんを困らせるどこぞの大店の手代とは違う。大事なうちのお得意さんだ。なあ、金さん。……といっても、ここんとこ、めっきりご無沙汰でしたがね」

「悪いな、ちいと江戸を離れてたのさ。この夏は大川の花火も見逃しちまった」

浪人者──金さんは、気さくに答えた。

そして、再びお七に向きなおると、その髪に簪を丁寧に挿し直す。

「しかし、あれだな、前から向かいのそば屋には通ってたってのに、小間物屋にこんなべっぴんの娘さんがいるとは知らなかったな」

「おやおや、色男っぷりは変わらねえなあ、金さん。お七ちゃんに手ぇ出すときゃあ、町の者に筋通してくだせえよ」

「そうだよ、お七ちゃんにはあたしらがついてるんだからね」

「舅も姑も大勢いるよ!」

陽気な声が飛び、はははと往来に笑い声が響く。

お七はじんわりと胸にあたたかいものが満ちるのを感じた。みんな、お七が浪人者と揉めごとになるのではと、心配して出てきてくれていたに違いなかった。

十歳で両親を亡くし、祖父に引き取られてくじゃく屋にやってきたときから、何かと世話を焼いてくれた人たちだ。祖父を喪った今も、ひとりぼっちのお七の味方でいてくれる。

「いやなに、実は探している石があって、ここに来たんだ」

金さんもまわりの雰囲気を察したようで、みなに聞こえるような声で言った。

「女物の小間物に使われる石なんだ。世間にゃ石いじりの好きな弄石家はそこそこいるが、珍石、奇石を床の間にかざることに夢中で、小間物細工で石を扱う店はほとんどねえだろ。ここに来りゃ、なんとかなるかと思ったのさ」

「ああ、そういう話かい。だったら、くじゃく屋がいちばんだ」

おきんがいい、まわりのみなも、そりゃそうだなあとうなずく。

お七自身も、得心した。

なるほど、浪人者でも金には困っていなそうで、遊び人と呼ばれる男。そのうえ、石細工が好き。となれば、誰か想う女性に贈り物でもしたいのだろう。

「小間物に使う石の玉なら、どこより品数がございます。どうぞ、お入りください」

お七が、改めて商売向きの笑みを向けると、金さんは機嫌良く応じた。

「ありがてえ。邪魔するぜ」

「またうちのそばも食いに来てくだせえよ、金さん」

「お七ちゃん、何かあったら、遠慮なく声をかけておくれよ」

「そうそう、あたしらを頼っていいんだよ」

町のみなも、一声ずつかけながら、それぞれの店に戻っていく。

お七はその背中に、深く頭をさげた。

くじゃく屋がこの町にあってよかった。心からそう思う。できるならば、これからもあり続けたい。祖父の思いを繫いでいきたい──ああ、でも、そのためにはどうにかしてお金を工面しなければ。

「いい店はいい町にあるもんだ。……こりゃあ、懸念はなさそうだな」

ぽつりと金さんがつぶやいた。

「懸念……?」

「いや、なんでもねえ。入らせてもらうぜ、お七さん」

金さんはそう言って、くじゃく屋の土間に足を踏み入れた。

*

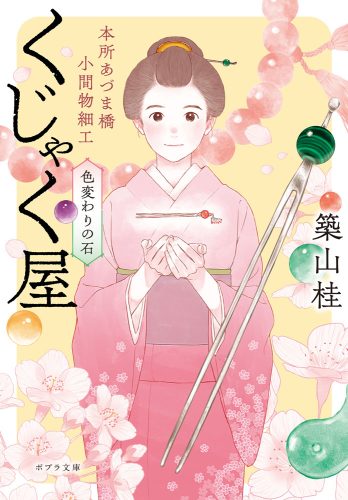

続きは好評発売中の『本所あづま橋小間物細工くじゃく屋 色変わりの石』で、ぜひお楽しみください!

■著者プロフィール

築山桂(つきやま・けい)

1969年、京都府生まれ。大阪大学大学院博士後期課程単位取得。専攻は日本近世史。主な著作に、NHK土曜時代劇でドラマ化された「浪花の華〜緒方洪庵事件帳〜」の原作「緒方洪庵 浪華の事件帳」シリーズのほか、「浪華疾風伝 あかね」「天文御用十一屋」「家請人克次事件帖」「左近 浪華の事件帳」の各シリーズ、舞台化された『未来記の番人』、「おすすめ文庫王国2022」にて「時代小説部門」第2位に選ばれた『近松よろず始末処』など多数。「ジュエリーナイト!」シリーズなど、児童書にも活躍の場を広げている。