死体は机に突っ伏していた。

椅子に座った姿勢で、そのまま机の上に倒れ込んでいる。

右手には拳銃。オートマティック式の無骨な銃である。

死体の右の側頭部には銃弾を撃ち込まれた跡があり、血塗れの穴が空いている。多量の血液が机の天板に散り、季節外れの彼岸花が咲き乱れているようだった。

「被害者はこの館の主人で千石義範、六十七歳。監察医の先生の見立てでは、死亡推定時刻は昨日十八時から二十時頃。死因はご覧の通りだ。即死で間違いないと先生のお墨付きをいただいている」

と、窓の前に立った警部は説明してくれる。さらに、

「昨日、この家には被害者の他に四人の人物がいた。住み込みの執事、そして被害者の甥が二人に姪が一人。この三人は都心部から訪問してきて一晩泊まった。彼ら四人の証言によると、ここのドアには鍵がかかっていて廊下側からは開かなかったらしい」

「とすると、これは密室殺人ということになりますね」

“探偵”は嬉しそうに云った。最上級の食材を目の前にした凄腕料理人のごとく、にんまりとした特上の笑顔で。

*

出動命令は日曜の午前中に来た。

メールを受けた木島壮介は、寝ぼけ眼でその文章を読んだ。日曜というのには特に驚きはしない。事件はカレンダーの色とは無関係に起きるものなのだろう。ただ、早いとは思った。えっ、もう出動するの、という動転する気持ちがあった。何せ、着任してまだ三日目なのだ。警察庁に入庁して二日しか経っていない。研修のひとつも受けていない身で早くも出動だ。木島は焦りを感じた。いくら何でも早すぎるのではないだろうか。前任者の残した資料を読み込むなりして、もっと勉強する時間があると思っていたのに。

動揺しつつも、一応スーツに着替えて待機した。ほどなく迎えのパトカーが到着する。よもや、そんな大げさなものが来るとは思わなかった。独り暮らしのワンルームマンションにパトカーの横付けはいかにも決まりが悪い。世間体にも問題がある。木島はそそくさと車の後部座席に乗り込んだ。近所の人に見られていないといいのだけど。

運転手は若い制服警官だった。行き先を心得ているらしく、木島が何も云わないのにパトカーを出発させた。

「どういう事件が起きたんですか」

木島が尋ねると、若い警官は緊張した様子で、

「申し訳ありません、本官は詳細を知らされておりません。ただ、随伴官殿をお送りせよとの命令を受けただけです」

しゃっちょこ張って答えた。雑談をする空気感ではない。

サイレンこそ鳴らさないものの、パトカーはかなりのスピードを出していた。都心部から西へと走る。世田谷区を突っ切り、都下へと向かっているようだった。木島はだんだんのどかに変化する車窓の風景を眺めていた。昨日まではあちこちで満開だった桜が、昨夜の強風のためかまったく見えなくなっている。そんな景色を眺めつつ、木島はため息をつく。

警察庁に入ったのは官僚になるためだった。できることなら内勤希望。一日机にへばりついて、パソコンの画面と睨めっこして過ごす。そんな公務員らしい毎日を夢見ていた。外へ出るのは億劫だ。現場仕事は遠慮したい。呑気で気楽なデスクワークこそが官吏の醍醐味。その一念で勉強した。努力の甲斐あって難関の試験もパスした。国家公務員総合職試験は狭き門なのだ。やれやれこれで役人として安泰な人生が待っている、と思いきやとんでもない陥穽に足を取られた。何の因果か、殺人事件の現場へ駆り出されようとしている。己が運命を嘆くことしきりの木島であった。

そうこうするうちにもパトカーは西へとひた走る。二十三区内を抜け、田園風景を通り越して野性的な展望になってきた。

一体どこまで連れて行かれるのだろう、と木島が不安になり始めた頃、パトカーは停まった。

「あの邸宅が現場だと聞いております」

運転手の警官は車を降りた木島を置いて、土埃を立てながらパトカーを転がして去って行く。一人、取り残されてしまった。

木々の間にぽつりぽつりと大きな屋敷が建っている。広々とした風景である。のどかで贅沢なスローライフといった趣きである。

その中の一軒、どうやらそこが目的地らしい。

もう一度ため息をついて、とぼとぼと木島はそちらへ向かった。門の前にパトカーが何台も停まっている。他にも警察関係と覚しき車輌が並んでいる。立派な構えの石の門柱の間には、規制線の黄色いテープが張り巡らされていた。地元の人達らしき野次馬が十人ほど、その前に集まっている。門柱の前には、左右に一人ずつ制服警官が立ち、野次馬達に睨みを利かせていた。

木島も野次馬の群の中に交じって、門の向こうを見てみる。

ゆったりとした敷地の奥に、屋敷が建っていた。木造二階建ての大きな建物である。家というより館と呼んだほうがいいほど立派だが、いかんせん古い。年月を経て、建物そのものがくたびれ果てている。築何十年くらいだろうか。デザインも古風で、玄関などは昔の映画に出てくる小学校の校舎のようだ。古色蒼然、というより無遠慮に云ってしまえばオンボロ。コントのセットみたいに、今にも横にひしゃげてぺったりと潰れそうでもある。よくもまあまっすぐ建っているものだと感心するほどだ。

そんなふうに、いささか失礼な感想で館を眺めていると、いきなり肩をぽんと叩かれた。びくりとして、木島は振り返る。

そこには、一人の男が立っていた。

「警察庁の木島くんだね」

男は云った。三十を少し過ぎたくらいの年格好だろうか。すらっとした長身で、スタイルのいい男だった。顔立ちも渋い二枚目風。ただ、整った顔立ちに反して頭髪がくしゃくしゃだ。セットされていない髪が頭の上であっちこっちに乱れている。そのせいで見映えが半額くらいに見積もられる、何となくもったいない印象の男だった。

木島はその男に向き直り、

「確かに木島ですけど、どうして判ったんですか」

尋ねると、相手は鮮やかな手つきでスマートフォンをポケットから取り出し、鋭い目つきで、

「ここに位置情報が表示されている。警察庁の随伴官は体内にマイクロチップを埋め込まれているからね。GPS機能で追跡が可能だ。ほら、君の首の後ろの辺り、そこにチップが入っている。迷子になっても安心だよ」

「えっ、いつの間にそんな」

仰天して木島は、自分の首筋に手を伸ばした。違和感はないものの、直接見ることのできない部位なので確認のしようがない。焦ってこすってみても、埋め込まれているのでは取り外せないだろう。いや、そもそもそんなことが許されるのだろうか。木島の人権はどうなるのだ。プライバシーも何もあったものではない。

わたわたと木島が慌てていると、長身の男は面白くもなさそうに、

「おいおい、本気にしないでくれ、ただの冗談だ。まさかこんな単純な洒落でそんなにおたおたするとは思わなかった。君はあれだね、どうやら極めてシンプルな性格をしているようだね」

なんだ、GPSは嘘だったのか、と木島はほっとしつつ、

「僕の性格はどうでもいいです。でも、だったらどうして判ったんです?」

改めて問うと、二枚目風の男は薄い唇でにやりと笑い、

「ちょっとした観察と推察の結果さ。日曜に、こんなところにスーツの若い男が一人でいるのは明らかに不自然だ。周囲の野次馬に交じっても浮いている。合流せよと指示を受けた随伴官だとすぐに判った」

なるほど、見回すと確かに、野次馬達は近隣の住人らしくラフな服装である。

「するとあなたが」

木島が云いかけるのを、相手は押しとどめ、

「そう、俺が君のパートナー、名探偵だ」

と、名刺を差し出してくる。

受け取って見ると“名探偵 勒恩寺公親”とだけ印刷されていた。住所も電話番号もメールアドレスすら書かれていない。名探偵、だけだ。ふざけているのか本気なのか、どうにも見当がつかない。

「断っておくが、抹香くさい苗字だからといって実家が寺というわけではない、雅な名前だからといって高貴な家柄でもない。俺はただの名探偵だ。よろしく、随伴官くん」

大真面目な顔で勒恩寺は云う。一応ジャケットを羽織ってはいるけれど、どことなく崩れた雰囲気を身に纏っている。まっとうな社会人には、あまり見えない。まあ、まっとうな社会人は名刺の肩書きに名探偵などと臆面もなく書かないし、初対面の相手をタチの悪い冗談でからかったりもしないものだが。

そのまっとうには見えない勒恩寺は、木島を急かす。

「さあ、行こう。君の身分証がないと始まらない。俺は名探偵だが公的な身分はあくまでも一民間人だ。随伴官が一緒でないと現場にも入れやしない」

云われて、木島はあたふたと身分証を取り出した。三日前に支給されたばかりの警察手帳だ。捜査権のある刑事と同じバッジ付きのデザインである。本来ならば木島は、警察庁刑事局に所属するだけの一般職員だ。警察官ではない。ただし現場に出入りする便宜上、こんな物を持たされている。階級は警部補。新卒の、入庁したての新米が名乗っていい肩書きではない。身の丈に合っていないこと甚だしい。衣冠束帯でレッドカーペットを歩かされている気分だ。恥ずかしいからあまり人に見られたくない。

しかし勒恩寺探偵は、ずけずけと遠慮もなしに立ち番の警官の目の前まで行き、

「警察庁特殊例外事案専従捜査課の者だ。警視庁捜査一課長の要請で臨場した。俺は探偵の勒恩寺、こちらは随伴官の木島警部補。ただちに現場の捜査責任者に会わせてくれたまえ」

高飛車な調子で云った。それにしてもこんな漢字ばかりの台詞をよくつっかえずに喋れるものだ。

立哨の警官二人は、きょとんとした顔を見合わせている。

「えーと、何ですって」

「だから我々は警察庁特殊例外事案専従捜査課だ。君は所轄署の巡査くんか。君では埒が明かない。上の人を呼んでくれ。警察庁特殊例外事案専従捜査課、略して特専課が来たと伝えてくれればいい。さあ早く、急いで」

自称探偵の顔と木島の掲げる身分証をとっくりと見較べてから、首を傾げながらのそのそと、警官の一人が動き出す。その背中を勒恩寺が、

「ほら、もたもた歩かないっ、走るっ」

と、叱咤する。

それからが難儀だった。

地元所轄署の警官が最初に呼んできたのは地元所轄署のベテラン制服警官でこの人にも勒恩寺の話は通じず次に地元所轄署の若い私服刑事が出てくるもやはり話が通らず地元所轄署の老刑事がやって来て勒恩寺の口上を承って引っ込み警視庁捜査一課の若手刑事が顔を出して戻って行ったかと思うと警視庁捜査一課の中堅刑事が出てきて次に警視庁捜査一課のベテラン刑事が出張って来て、と相手の階級が順繰りに上がっていく。そんな物凄く煩雑な手続きの末、ようやく責任者と面会することができた。

最後に来たのは本庁の警部だった。彼がこの現場の捜査指揮を執る人物だという。この人には木島の身分証の威光が通じた。しかし反応があまりはかばかしくはなかった。相手は困惑とも迷惑とも戸惑いとも取れる複雑で渋い表情になり、

「特専課さん、ですか。話には聞いていますがまさか私の現場で出会うことになるとは。やれやれ、課長がまた余計なことを」

と、後半はぼやくような独り言で云った。五十歳近くの、貫禄のある警部である。一課の刑事達を束ねているだけあって、迫力があり精気に満ちている。少しだけ白いものが交じり始めた髪を後ろに撫でつけ、精悍な顔立ちで押し出しのいい人物だ。

警部は苦虫を嚙みつぶしたような顔のままで、

「名和といいます、名和警部。どうぞよろしく。特専課さんのご登板は結構だが、しかしあんまり引っかき回さんでくれよ」

今ひとつ友好的とは云いかねる態度だった。渋々迎え入れているのが丸判りだ。だが勒恩寺は涼しい顔で、

「もちろん。すぐに解決してみせますのでご心配なく」

けろりとした顔で云う。

名和警部は大儀そうに、

「では、現場にご案内します。こちらへどうぞ」

そうして、名和警部の先導で敷地内に入ることができた。

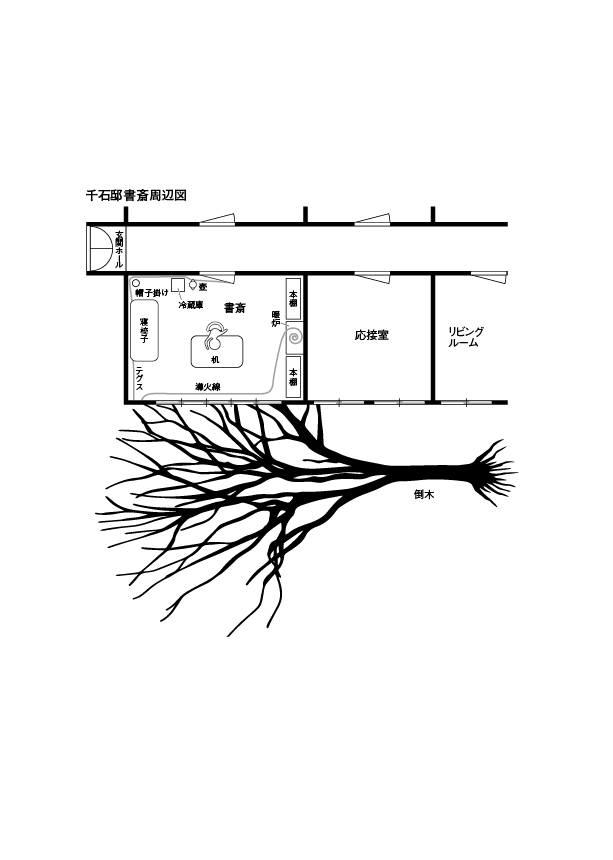

古ぼけた屋敷へと近づいて行く。玄関へ向かって、三人で建物を回り込んだ。そこで木島はちょっと足を止めてしまった。

太陽の位置から考えて邸宅の南面だろうか。門からは死角になっていたけれど、こちらに回ってみて初めて目に入った。そこが何だか凄いことになっている。

「何ですか、あれは」

木島は思わず尋ねてしまった。

名和警部も歩みを止め、振り返る。

「桜の木だ、ひどいものだろう」

倒木だった。

建物の南面と平行して巨大な樹が一本、どでんと倒れている。

高さは七、八メートルほどもあったのだろうか。民家の庭に立っているにしては高いほうだと思われる。ただ、倒れているから高さの目算が合わなくて、実際にはどのくらいなのかよく判らない。

土に塗れた頑丈そうな根がムキ出しになっている。本来なら力強く地中に伸びているものが陽光に晒されているのは痛々しく見える。枝は半分が建物の外壁にのしかかっている。数十本の枝々が絡まり合い縺れ合い、玄関に一番近い部屋の窓はすっかり枝に覆われていた。窓ガラスがよく割れなかったものだと感心するほどだ。

「昨日の強風で倒れたそうでね。花もすっかり吹き飛ばされてこの有り様だよ」

名和警部は、ひっくり返った大木を指さしながらそう云った。

昨日、大風が吹いた。日没の頃から夜明けまで、一晩中ひどい暴風が吹き荒れた。雨はなく風だけだったが、瞬間最大風速四十メートルにも達する猛烈な風が関東平野を蹂躙した。数十年に一度という規模の春の嵐である。花散らしなどという風雅なものではない。土曜の夜は大惨事になった。都内でもビルから巨大な看板が外れて落下し、駐輪場の自転車が軒並み吹き飛び、うっかり外出して転倒する人が続出した。高速道路ではトラックが横転し、列車は運休を余儀なくされ、交通網はずたずたに引き裂かれた。送電線が切れて数万世帯が停電し、多くの人々が不安な一夜を過ごした。死者こそ出なかったものの、百名を超える負傷者を出し、救急車がひっきりなしに町を走り回った。強風の来襲は各地に甚大な被害を及ぼしたのだった。それらの情報を、木島も朝のニュースで見た。

そしてこの屋敷では桜の大木が倒れた。屋敷と平行に、根こそぎひっくり返った。建物を直撃しなかったのが不幸中の幸いなのかもしれない。

木島はそちらへ足を向けようとする。しかし、

「そっちじゃない、木島くん、どこへ行くんだ」

勒恩寺が呼び止めてきた。木島はてっきり桜の倒木の近くが事件現場なのかと思ったのだが、違うらしい。

玄関のほうへ向かって歩き出す勒恩寺の背中に、木島は話しかける。

「勒恩寺さんは現場がどこかご存じなんですね、もう情報が入っているんですか」

「いや、何も聞いちゃいない、木島くん同様に前知識はゼロだ。ただ、現場が庭でないことは判る」

「どうして判るんでしょう」

「何も聞かされていなくても知ることはできる。なぜなら、俺の論理がそう告げている」

勒恩寺はにやりと笑って謎めいたことを云った。

そうして玄関に到着した。

古びた木造の、両開きのドアがある。ドア板は左右共に厚い一枚板。重厚で威厳が感じられる立派な入り口だ。古くてオンボロなのは仕方がないが、時代がかった趣きがある。

ちょうどそこから、紺色の制服の一団がぞろぞろと出て来るのに行き合った。背中に白抜きで“鑑識”の文字が入っている。各員が手に、仕事道具らしきジェラルミンのケースを提げている。どうやら鑑識班が引き上げるところらしい。

スーツの男達が三人ほど、鑑識係を見送りに玄関まで出て来ていた。目つきが鋭くガタイのゴツい彼らは、多分本庁の刑事達だろう。

紺の制服の集団と入れ替わるようにして、木島達も玄関ホールへ入る。吹き抜けの開放感のあるホールである。

刑事の一人が目聡くこちらへ視線を向けてきた。ただでさえ怖いご面相なのに、睨みつけるみたいな目つきに圧迫感がある。

「主任、そちらのお二人は? 何かの目撃証人ですか」

尋ねられた名和警部は首を横に振って、

「いや、警察庁の人達だ。特専課」

「特専課?」

語尾が威圧的に跳ね上がり、三人の厳つい刑事達がにわかに色めき立った。空気が張り詰め、その場に緊張感が走る。三人のがっしりした肩から殺気のような気配が立ちのぼるのを感じる。木島は思わず縮み上がった。

「特専課がまた何の用事でおいでで?」

刑事の一人は睨めつけるみたいに木島を見て聞く。どうやら歓迎してくれる気はないらしい。

名和警部がそれに応えて、

「まあそういきり立つな、正式な捜査要請でおいでなんだから。課長が連絡したらしい」

すると三人の刑事は口々に、

「また要らんことを、あのゴマすり課長が」

「随分若いんだな、特専課さんは。こんなので役に立つのか」

「素人に首突っ込まれるだけでも邪魔なのにな」

確かに、叩き上げらしい迫力ある刑事達に比べると勒恩寺探偵は若い。木島に至っては新卒の若僧だ。木島は萎縮してしまったが、勒恩寺はどこ吹く風で、

「ご心配なく、すぐに解決して早々に引き上げますのでお邪魔にはなりませんよ」

刑事の一人がその言葉をせせら笑って、

「大口を叩きやがる。せいぜい引っかき回さんでくれよ、特専課の素人さん」

「その当てこすりはもう警部殿から頂戴しましたよ。一課の刑事さんは皮肉のバリエーションが貧弱でいらっしゃるようで」

「何だ、その生意気な口の利き方は」

「言葉が過ぎるのはお互い様でしょう。つまらない因縁をつけている暇があったら捜査を進めたらどうです。ああ、捜査はもう必要ありませんか、俺が一人で解決しますから」

「何をっ、貴様一人で何ができると云うんだ」

「おや、聞こえませんでしたか、事件の解決ですよ。まあ、皆さんにも力仕事くらい手伝ってもらうかもしれませんがね」

「無礼な素人めが、ふざけた口を叩きやがって」

刑事達がにじり寄って来た。一触即発。木島はどうにかして止めなくては、とは思うものの足が一歩も動かない。全身がこわばって口を挟むことすらままならない。小心者の木島はこういう時に何の役にも立たないと自覚している。こんな臆病な新米をどうしてこの役目につけたのか、人事部の神経が判らない。この仕事、自分に向いているとは思えない。

そんなふうに木島がおろおろしていると、名和警部が進み出て、

「まあまあ、よさんか。ややこしくなるからこんなところで揉めんでくれ、後で上からうるさく云われては敵わん。探偵も、あんまりうちの連中を挑発せんでくれ」

警部はうんざり顔で仲裁に入っている。

何となく関係性が掴めてきた。

特専課は警察庁の所属だ。それも警察庁長官の直轄組織である。それに対して捜査一課はあくまでも警視庁の一部署にすぎない。警視庁といえども、全国的に見れば都内を管轄する地方警察でしかないのだ。そして警察庁は、各都道府県の警察すべてを監督する上位機関である。警視庁の捜査一課長としては、警察庁長官にへつらっておいて損はない。特専課に出動要請を出したのも、長官へのご機嫌取りの一環のつもりなのかもしれない。警察も官庁のひとつだ。上部組織にいい顔をしたいのは公務員の本能のようなものだろう。

お偉方にとってはそうした政治的駆け引きも仕事のうちかもしれないが、しかし、それに巻き込まれる現場の実働部隊はいい面の皮である。しわ寄せを喰うのはいつも下っ端。上層部の点数稼ぎに付き合わされて迷惑なのは、無理からぬことだ。ただの民間人の探偵に現場に踏み込まれるのは、プロの刑事達にとっては屈辱だろう。誇りを傷つけられ、沽券に関わる。だから刑事達は反発する。ところが名和警部は中間管理職だ。一課長の決定に表立っては逆らえない。消極的ではあっても、探偵の介入をフォローせねばならない立場だ。上と下との板挟みになって、警部も大変なのだろう。心中お察しする。

そんな警部にたしなめられて刑事達は不満そうに、それでも玄関から出て行った。指揮官に直接止められては、矛を収めざるを得ない。ただし、

「けっ、探偵課め」

と、捨て台詞を吐くのは忘れない。言葉に蔑みの響きが感じられた。彼らにとって“探偵課”というのは蔑称の一種なのだろう。

名和警部は刑事達を見送ってから、取り成すように勒恩寺に、

「まあ、気にせんでくれ。現場での刑事は気が立っているから」

「何も気にしてはいませんよ、慣れてますので」

自分で煽っておいたくせに、勒恩寺はしれっとした顔で答えた。

立派な玄関ホールで靴を脱いで廊下へ上がった。所轄署が用意してくれたスリッパがあったので、遠慮なく使わせてもらう。

廊下に立つと内部も古いのがよく判る。木の廊下、板張りの壁。古風な佇まいだ。やはり昔の小学校を思わせるのは、すべてが木造だからだろうか。天井が高いのも昔の建物の特徴だ。レトロなムードは悪くないが、やっぱりオンボロ感は隠しきれない。

名和警部は廊下を二、三歩進んで、

「現場はこの部屋だ」

と、右手、一番手前のドアを示した。

がっしりした木の一枚板の扉。ノブは昔ふうの電球みたいな球形をしている。多分、真鍮製だろう。金色のノブは手擦れでところどころくすんでいる。

名和警部が内開きのドアを押し開くと、中にも刑事が五、六人いた。部屋の隅々を調べていた彼らは一斉にこちらを向いた。「誰だ、この若僧どもは?」と、厳つい顔に書いてあるようだ。

「警察庁の特専課のお二人だ」

名和警部の紹介に、

「特専課?」

ゴツい刑事達はにわかに色めき立つ。と、この件はさっきもやった。やはり険悪なムードになる。勒恩寺が余計なことを口走って火に油を注ぐ。恐ろしいことだ。探偵本人だけでなく、木島自身も随伴官として刑事達に睨まれる立場なのだ。いたたまれない。

前任者は体を壊して休職していると聞き及んだ。ひょっとしたら現場でのこうしたいざこざのせいで、胃でもやられたのではなかろうか。木島も、すでに胃が痛くなってきた。こんなはずではなかったのに。お気楽な、親方日の丸の国家公務員生活を夢見ていたのだが、なぜこんな目に遭っているのだろう。

再び乱闘寸前の一悶着があったのを、名和警部がどうにか捌いてくれて、

「とりあえず探偵に現場を見てもらう。皆、悪いが一旦外へ出ていてくれ」

中間管理職の警部はそう命じる。

刑事達はぞろぞろと出て行くけれど、舌打ちと憎々しげな一瞥をこちらに向けるのは忘れない。木島はおどおどと目を逸らすしかなかった。ああ、これでは胃がもたない。やはりこの仕事に向いているとは思えない。

「ここが現場だ、主人の書斎だな」

木島の気分にお構いなく、名和警部は云う。ここも廊下と同様、床も壁も板張りだ。懐古調の趣きのある部屋である。

ドアの正面には大きな窓が二面。多分南向きのはずだが、昼近い時間帯なのに光が入ってこない。例の桜の倒木のせいだ。のしかかってきている木の枝が窓ガラスを覆って、陽光を遮っている。

左手には古めかしい暖炉。マントルピースはレンガ造りの洒脱なデザインだ。

暖炉の左右には書棚が据えられている。古い革張りの洋書でも並んでいれば部屋の雰囲気にぴったりだろうが、置いてあるのは経営学や経済関連の実用書ばかり。現代的で即物的な背表紙の並びが、映画のセットになりそうな復古調のムードを乱している。

反対側の右手の壁には大型のソファ。長椅子とか寝椅子と呼んだほうがいいレトロな意匠である。頑丈そうで、人一人充分に寝られそうだ。

そして部屋の中央。そこにあまり直視したくない光景が繰り広げられていた。

大きな机が窓を向いて鎮座している。木製の立派な両袖机だ。古いが威厳が感じられ、明治の元勲の肖像画に使われていたら似合いそうな風格である。

ただし、風格も風情も吹き飛ばすインパクトを持ったものがそこにはあった。

死体が椅子に座り、机に突っ伏しているのだ。

死んでいるのは初老の男性だった。顔の左半分を机の天板につけ、寝椅子のほうに顔を向けている。頭のすぐ近くに右手があり、その手には拳銃が握られている。左手は机からずり落ち、だらりと力なく下に垂れていた。

机の上には赤黒い液体が大量にぶちまけられている。もちろん血液だ。凝固していても血みどろの地獄絵図は猟奇的で、物凄い迫力だった。

見ないようにしていても書斎の中央にどでんとあるから嫌でも目に入る。死体、しかも他殺死体だ。無論、木島は初めて見る。これは怖い。本能的な恐怖をかき立てられる。血の気が引くのが自分でも判り、木島は気が遠くなりかけていた。ドアの前で茫然と立ちすくむだけである。

しかし勒恩寺は違った。慣れているふうで、死体の突っ伏した机に近寄り、じっくりと観察している。平然とした顔をして、科学者みたいな冷静な目でしげしげと死体を見ている。まるで死者の顔面に書かれている文字でも読み取ろうとしているかのように、とっくりと。その冷徹な態度を見ていて、木島はますます気分が悪くなってきた。

窓際に立った名和警部が、手を後ろに組んで解説を始めた。

「被害者はこの館の主人で千石義範、六十七歳」

警部の話によると、死亡推定時刻は昨日の夜早い時間帯で、ここには四人の人物がいた。彼らの証言によると、書斎のドアには鍵がかかっていたのだという。それを聞いて、勒恩寺は死体の観察から顔を上げ、

「とすると、これは密室殺人ということになりますね」

嬉しそうに云った。満面の笑みで両掌を揉み合わせ、上機嫌だ。そして再び死者に視線を戻すと、

「服装に乱れはないな、争った様子は無し。座っているところをいきなり撃たれた、といった感じか。少なくとも警戒していた様子は見られない。表情も穏やかだ。驚いたふうでもない。油断していたか、犯人がよほど素早く発砲したか。いずれにしても顔見知りの犯行の線が強そうだ」

と、勒恩寺はこちらに顔を向け、

「木島くん、何をそんなところに突っ立っているんだ。君も見たまえ、随伴官なんだから」

「いえ、僕は、その、遠慮しておきます」

「遠慮などする必要があるものか。よく見ておきたまえよ、後で報告書を書くのは君だぜ」

「それはそうですけど」

もごもご云うしかない木島に構わず、今度は名和警部に向かって、

「死体から判るのはそのくらいですね、警部殿、有力な残留指紋は見つかっていますか」

勒恩寺は尋ね、名和警部が答える。

「いいや、ドアノブの内側には被害者の指紋しか残っていなかった。反対に外側のノブは何種類も交じり合って判別不能だ。他に不審な指紋は見つかっていない」

「結構です。では次に、被害者のプロフィールなど教えていただけますか」

勒恩寺の問いかけに、名和警部はひとつうなずいて、

「都内でいくつか会社を経営していたらしい。個人でも不動産や株取り引きに手を出していた。実業家、というのかな。経営は順調で、なかなかの資産家でもあったようだ。二年ほど前までは都心部に住んでいたが、六十五になったのを機に表面上は引退、執事と二人でここへ移り住んできた。隠居だね。信頼できる腹心の部下に社長の座を譲って、本人は会長や特別顧問の職に就いていたという。ただし実権は握ったままだったそうだ。六十七ではまだ枯れるには早いからな。以前と変わらず経営に辣腕を振るっていたらしい。今でも週に二、三度は都心の会社に顔を出していたという」

「この建物は随分古いようですが、千石義範氏はどうしてここへ越して来たのでしょう」

「いや、その理由は誰も聞いていないそうだ。ただ、ここは被害者の曽祖父が建てた別荘だったらしくてね、隠居所としても使っていたらしい」

「 曽 祖父に倣ったのですね」

「そうだな。古くて色々不便だろうに建て替えなかったのも、 曽祖父の使っていた当時のままにしておきたかったからだそうだ。何か当人にしか判らない思い入れでもあったのかな」

「判りました、被害者についてはそのくらいで。ところで、警部殿、この凶器は? 出所は判明しているのですか」

「ああ、被害者本人のものだったらしい。その机のまん中の引き出しに、いつもしまっていたとの関係者の証言が取れている」

「なるほど、机の引き出しに。うん、面白いな」

と、勒恩寺は薄い笑みを浮かべた顔で、

「さて、凶器はともかく、問題はこいつですね」

両掌を擦り合わせながら死体から離れる。勒恩寺はこの上なく機嫌がよく見える。メインのお楽しみは最後に取っておいて、いよいよそれに取りかかる、といった様子だ。

「警部殿、これは何ですか」

勒恩寺がドアを指さす。名和警部は、うんざりしたように顔をしかめて、

「そいつが頭痛の種だ。多分、一課長が特専課に出動要請を出したのはこのせいだろうな。いかにも、という感じじゃないか」

「そう、探偵の出馬が期待される場面ですね。鑑識は終わっているんでしょう、触っても構いませんか」

「ああ、好きにしてくれ」

幾分投げやりに答えた名和警部を尻目に、勒恩寺はドアに顔を近づけた。両掌を揉み合わせて嬉しそうだ。どうやらさっきからやっているこの仕草が、探偵の興奮した時の癖らしい。

「こいつは気になるね。実にいいじゃないか」

と、勒恩寺は笑顔で云った。いいのかどうかは判らないが、木島も最前から気には掛かっていた。それは大いに違和感を覚える光景だった。殺人現場に相応しくないふざけた、いや殺人現場だからこそ似つかわしいといったほうがいいのだろうか。それは、ある仕掛けだった。

書斎のドアは分厚い一枚板の、重厚な造りである。ドアノブは球形で、その十センチほど上に、鍵の機構が据え付けてある。平らなプリンみたいな形をした金属製の台座があり、そこにつまみがついている。サムターンと呼ばれる金属のつまみである。それを九十度捻ることで鍵がかかる。廊下側には鍵穴も何もなかったので、これは純粋に内鍵だ。部屋の中からしか鍵の開閉はできない。つまみを縦に立てれば開き、九十度回転させて横に倒せばロックがかかる仕組みである。

それだけ見ればごく一般的な鍵だ。問題はない。ただ、そこにくっついている付属品が奇妙なのだった。

金属製のピンセット。

鍵がかかっていないから、今はサムターンが縦になっている。それを挟み込んでピンセットが刺さっているのだ。床とは垂直の角度のつまみを掴んでいるので、ピンセットはエッフェル塔のごとく屹立している。根元近くまで押し込んであるらしく、つまみの金具をがっしりホールドしている。ピンセットの両方の先端には、ゴムのカバーが嵌まっていた。

そして、そのピンセットの頭、突き立ったエッフェル塔の頂上部分には、太いテグス糸が結びつけられている。丈夫そうな糸で、ちょっとやそっとでは切れそうにない。

テグスは長い。ピンセットの頭からだらりと垂れ、ドアの左側へと続いている。

勒恩寺は糸を軽く撫でながら、その行く先を追って歩き始めた。木島も後ろについて、それを目で追う。

ドアの左横には青磁らしき壺が置いてある。大型の青白い壺は高さ六十センチくらいだろうか、どっしりとして重量もありそうだ。ふっくらとした丸形で、外側にふたつ、半円形の取っ手がついている。

テグスはこの取っ手の中を通って次に進んでいる。

壺の横には小型の冷蔵庫。これだけは新しく、全体的にレトロな書斎の色調と著しく乖離している。ちょっと場違いだ。恐らく、近年になって置かれたものなのだろう。

テグスは、冷蔵庫の底面の隙間をくぐっている。床を這い、冷蔵庫の下を左に向かっている。

そしてさらに、壁の突き当たりの隅まで伸びていた。

部屋の角には帽子掛けが立っていた。これも古風なデザインで、一本の棒が立っている形だ。台座が円盤状の大理石で、非常に重そうである。その中央に支柱が立ち、最上部が枝分かれしていて、そこに帽子やコートを掛けるのだろう。ただし、今は何も掛かっておらず、帽子掛けは丸裸である。

床を這ったテグスは、この帽子掛けの支柱の最下部を回り込んでいた。そこで九十度角度をつけて、今度は寝椅子のある床に沿って進んでいる。寝椅子の下をくぐり抜け、壁一面分を横切っていた。

突き当たりは、窓のある南側の壁だ。その壁の隅、床と接した辺りでテグスは消えていた。いや、正確には消えているわけではない。細い隙間に潜り込んでいるのだ。屋敷の老朽化のせいで床と壁との接点に、わずかな隙間ができている。ほんの五ミリほどの狭い隙間なので、テグスが入り込んでいなかったら見落としていただろう。そんな細い隙間を、テグスは通り抜けて見えなくなっていた。恐らく、このまま外に繋がっていると思われる。

勒恩寺は律儀にそこまで追って行ってから、満足そうな顔を上げた。

そんな探偵の様子を窺っていた木島は、一段落ついたらしいので声をかけてみて、

「どうですか、勒恩寺さん、何か判りましたか」

すると相手は、こちらに向き直って一瞬、怪訝そうな表情になる。そしてすぐに破顔すると、

「ああ、木島くんか、いや、まだ判ったというほどのことはないがね」

今、確かに勒恩寺は一瞬「ん? 誰だっけ、これ」といわんばかりの顔になった。完全に木島の存在そのものを忘れていた態度だ。確かに木島は探偵のおまけみたいなものだけれど、さすがに完全に忘れられては気持ちがヘコむ。

そんなこちらの気分にはお構いなしに、何事もなかったかのように勒恩寺は、

「さて、木島くん、この糸の意味するところが判るね」

そう問われて、木島はうなずく。

「ええ“糸と針”の密室の仕掛け、にしか見えませんね」

「その通り。今時なんと古風な、懐古趣味横溢じゃないか。素晴らしい。最高だよ、この現場は」

勒恩寺は踊り出しそうなほど舞い上がった表情で云う。恍惚とした顔つきだ。

名和警部はうんざり顔のままで、はしゃぐ勒恩寺を見やって、

「糸と針とは何だね。糸はともかく、針などどこにもないじゃないか」

勒恩寺は機嫌よさそうに答える。

「探偵小説の専門用語ですよ、警部殿。今回は壺や帽子掛けで糸の角度を調節してありますが、昔の探偵小説だと壁に針を刺して、そこに糸を引っかけて角度を変えたりしたものです。そういう仕組みが数多く案出されたことでひとつのジャンルとして認識され、糸と針というテクニカルタームが生まれました」

木島も知識としては知っていた。付け焼き刃の知識だが、古い探偵小説にはこうした荒唐無稽な仕掛けがいくつも出て来たのを読んだ覚えがある。そんなセピア色の探偵小説の世界が現実世界に侵食してきたみたいで、いささか気味が悪い。

「実にいいね。俺も探偵として雇われてそれなりに場数を踏んだつもりだったけれど、こんなのには初めてお目にかかる。よもや本物の糸と針の密室の仕掛けを見られるとは、こいつは何ていう幸運なんだ。素晴らしい。こういうのを直に拝める日が来るなんて、思いもよらなかったな。おっと、もう一本ある。こっちも興味深いぞ」

興奮状態の勒恩寺は、もう一度テグスの潜り込んだ壁の隙間に顔を近づけた。そこからテグスとは別に、紐状のものが出ているのだ。ただしこちらはテグスよりさらに太く、材質も違っている。どうやら紙を捻ってこより状にしているらしい。

「見てみたまえ、木島くん、これが何だか判るだろう」

「ええ、導火線、ですね」

そう、導火線だ。テグスと並んで壁の隙間から伸び出ているのは、サスペンス映画に登場する爆弾魔などが使うことでお馴染みの、導火線にしか見えなかった。

ただしこちらは寝椅子のあるほうの壁へは進んでいない。逆だ。テグスとは反対に、窓側の壁の隅を這っている。窓の下を通り、部屋の角で直角に折れ曲がり、書棚の前を進んで暖炉の中へと向かっている。そこでまた、おかしな形状になっていた。渦を巻いているのだ。蚊取線香のようにぐるぐると、何重もの円を描いている。渦巻きは徐々に中心に近づき、まん中が終点。そこには小さな細い紙筒がくっついていた。白い紙の円筒形の正体も、一目で判った。

「爆竹、ですね」

木島が云うと、勒恩寺は満足げにうなずいた。暖炉の中にあるのは導火線の渦巻きと、その中心に爆竹。これも探偵小説で見覚えがある小道具だ。

勒恩寺は、ぼさぼさの頭髪をざっくりと掻き上げて楽しげに云う。

「実に古典的な手法だ。糸と針の密室に爆竹の時限装置。クラシカルにもほどがあるじゃないか。こんなものに実際に出会えるなんて、俺はツイてるな。しかし警部殿、これは手をつけていませんね、発見時のままなんでしょうね」

「無論だ。鑑識が入った他は誰も触っておらん。まあ、こんなおかしなものに興味を持つ物好きは一課にはいないがね」

名和警部がつまらなそうに云うのを気にせず、木島は勒恩寺に尋ねてみて、

「しかし、糸と針の仕掛けがこうして丸々残っているのは変なんじゃないですか。普通に考えれば、こういうのは発見された時にはなくなっているものだと思うんですけど」

「今のところは何とも云えんな。ただ云えるのは、これを設置した人物は仕掛けを作動させなかった、ということだね」

と、勒恩寺は答える。

「でも、扉には鍵がかかっていたという話ですが」

「関係者の証言だとそうなるようだな。ふふん、実に興味深いじゃないか。密室になりかけの密室だ、面白いな」

勒恩寺は云う。死体の目の前で面白いと公言するのも少々不謹慎な気もするが、勒恩寺はそんなことには関心がないようだった。

興味の対象は他にあるようで、勒恩寺は窓のほうへ近づいて行く。

ふたつの窓が、大きく並んでいる。外側に、倒木の枝が折り重なっているのが見える。

勒恩寺は、窓の鍵を外しながら云う。

「これはまた古めかしい型の鍵だね、今ではほとんど見られないタイプだ。ほら、見てみたまえ、木島くん」

と、呼びかけてくる。

左右の窓枠が重なったところの中心部分。そこに金具がついていて、金属の棒のような物が引っかかっていた。棒は、勒恩寺が外した鍵の部品だ。棒の先端にネジの溝が彫られている。このネジ棒を窓枠の穴に差し込み、両方の窓枠を固定することでロックする仕組みだ。確か温泉旅館か何かで一度、目にした記憶がある。どちらにせよ、物珍しい。

木島がその鍵の機構を眺めていると、隣で勒恩寺は、

「ネジ締まり錠というそうだ、昔の鍵だね。これも糸を使ってロックして外から密室を作る方法があるんだが、その方法にはちょっと欠点がある。糸で引っぱって棒を回転させるから、どうしても締まりが甘くなるんだ。人の指先で最後まで回しきったほどにはきっちりとは締まらない。今、確かめたところ、この錠はがっしりと締め付けられていた」

と、勒恩寺はもう片方の窓も確認して、

「ほら、こっちもだ。力を入れてねじ込んで締めてある。ということは、窓には糸と針の仕掛けの類いは使われていないんだ。それに、ほら見てみたまえ、木島くん、鍵の金具を触った俺の手が汚れた。少し埃が溜まっていたんだな。ここしばらく、誰も窓の鍵に触っていないという証明だ。昨夜、ここから誰かが出入りはしていないことが判る」

勒恩寺が云ったところへ、名和警部が横合いから、

「出入りといえば、あの暖炉の煙突も出入りには使えない。中がとても狭いんだ。円筒形の空間が屋根の上まで通っているんだが、直径が二十センチ程度だからどれほど小柄な人間でも通り抜けることなど到底できない。おまけに内側は煤まみれでね、もう十数年も使っていないということだから掃除を怠っていたんだろう。ひどく汚れている。こびりついた煤に擦った跡も乱れもないことから、煙突内には糸の一本たりとも通っていないことが判明している。鑑識課員が一人、煤でまっ黒になりながらそれを確認した」

その報告を聞いて勒恩寺は、

「では、やっぱり出入り口はドアしかないんでしょうね」

と、扉を見ながら云う。するとタイミングでも計ったかのように、そのドアが開いて刑事が一人、顔を出した。ドアは内開きなので、ピンセットの仕掛けには影響は出ない。テグスがだらりと弛緩しただけである。

「主任、先生が遺体を早く搬出したいと。まだかまだかと催促がうるさくて敵いません」

刑事に乞われて、名和警部はこちらを向いた。

「だそうだ。探偵、もう構わないか」

「いいでしょう、見るべきところはもう見ました」

勒恩寺の返事を聞いて、刑事はドアを閉めて引っ込む。遺体を運び出してくれるのは、正直助かる。木島は少しほっとした。できるだけ直視しないように努めていたけれど、視界の端に入るたびに貧血を起こしそうになっていたのだ。どれほど時間が経とうが、まったく慣れない。同じ室内にいることに、そろそろ耐えられなくなっていた。やはりこの仕事に向いていないのだろう、と木島は改めて思う。

そんなこちらの気も知らず、勒恩寺は突然、ドアのほうへずかずかと歩いて行く。明らかに部屋を出て行く様子だ。木島は慌てて呼び止めて、

「あの、勒恩寺さん、どちらへ」

すると勒恩寺は、ちらりと振り向いて一瞬「あれ? 誰だっけ、これ」と云わんばかりの顔つきになった。また完全にこちらの存在を忘却している。存在そのものを忘れ去るのは悲しいからやめてほしい。

しかしすぐに思い出したようで、勒恩寺は溌剌と、

「外だ。糸の先がどうなっているのか、見に行くんだよ」

弾んだ調子で宣言し、扉を開いて出て行く。

木島はせめてもの礼儀に遺体へ向けて合掌してから、探偵の後を追った。

*

外へ出て庭に回った。

しかし探偵の期待するようなことにはならなかった。

書斎の外側、南に面した壁は例の桜の倒木ですっかり覆われていたからだった。枝が窓と壁にのしかかり、それで行く手が阻まれている。

麗らかな四月の太陽の下、何人かの刑事が何を調べているのか庭を歩き回っていた。

勒恩寺は、木の枝が八幡の藪知らずのごとく絡み合っている前で腕組みをして、

「やれやれ、これじゃどうにもならない。それにしても絶妙な角度で倒れたものだね、あとちょっとズレてたら書斎をぶち抜いていた」

勒恩寺が感嘆したように、桜の大木は館の壁とほぼ平行に倒れている。東から西へとひっくり返った形だ。根こそぎ倒れたせいで、地面に大穴が空いていた。強風がいかに猛烈だったのかが察せられる。

目標地点である書斎の外側の壁には、幾重にも絡んだ枝々を踏破しないと辿り着けそうもない。

横倒しになった大木に背を向けると、勒恩寺はこともなげに、

「仕方がない、警部殿、人海戦術です。刑事さん達に枝を切り払うように頼んでください」

当然のリクエストのように云う。

木島の後からついてきていた名和警部は物凄い渋面を作って、それでも刑事を呼んで指示を出した。指令を与えられた刑事も迷惑顔で、

「どうして私らがそんな庭師の真似事をせにゃならんのですか。私らは一課の刑事ですよ」

と、もっともな不平を云った。するとそれに対して勒恩寺が余計な口を挟んで、

「一課の刑事サマがどれだけ偉いのか知りませんがね、警部殿の命令なんだから黙って従ったほうがいいんじゃないですか」

「何を、この探偵課が、生意気な」

気色ばむ刑事に、なおも勒恩寺は、

「生意気で結構。事件解決に貢献できない刑事は肉体労働くらいしか役に立たない、とうちの随伴官殿も云っていますし」

「何だとっ」

刑事がこちらを睨んでくる。怖い目つきだ。どうしてこの探偵は要らんことを云って無駄な波風を立てるんだ。とばっちりを受けるこっちがたまったものではない。木島が首をすくめていると、見かねた名和警部が割って入ってくれて、

「まあまあ、そのくらいにしておいてくれ。捜査上必要なことだから枝を切ってほしいんだ、頼むよ」

上司に頭を下げられては刑事も引き下がるしかない。しかし不服そうな顔は隠そうともしなかった。憎々しげに木島を睨み続けている。怖いから勘弁してほしい。余計なことを云ったのは勒恩寺探偵なのに。

とはいえそこは勤勉な警視庁捜査一課。たちまち五人の刑事が手に手にノコギリを持って集結した。一体どこから持ってきたのだろうか。

何の因果で俺達がこんなことを、と不満の気持ちを丸出しにして、五人の刑事は作業に取りかかる。ヤケクソパワー全開に、無駄な力を込めて枝を切っていく。

それを眺めて勒恩寺は涼しい顔で、

「さてと、終わるまで少し時間がかかりそうだな」

小さく独り言を云うと、その場を離れようとする。木島は焦りながら、その背中に、

「えっ、ちょっと、勒恩寺さん、今度はどこへ行くんですか」

「関係者の話を聞きに行くんだ、密室がどうできたのかが気になる」

後ろを振り向きもせずに、勒恩寺はすたすた行ってしまう。木島は慌ててその後を追いかける。余計な波風を立てるのもそうだけど、マイペースに勝手に行動するのもやめてほしい、と思いながら。