*

再び屋敷に入る。

スリッパに履き替え、名和警部の案内で木の廊下を奥へと進んだ。

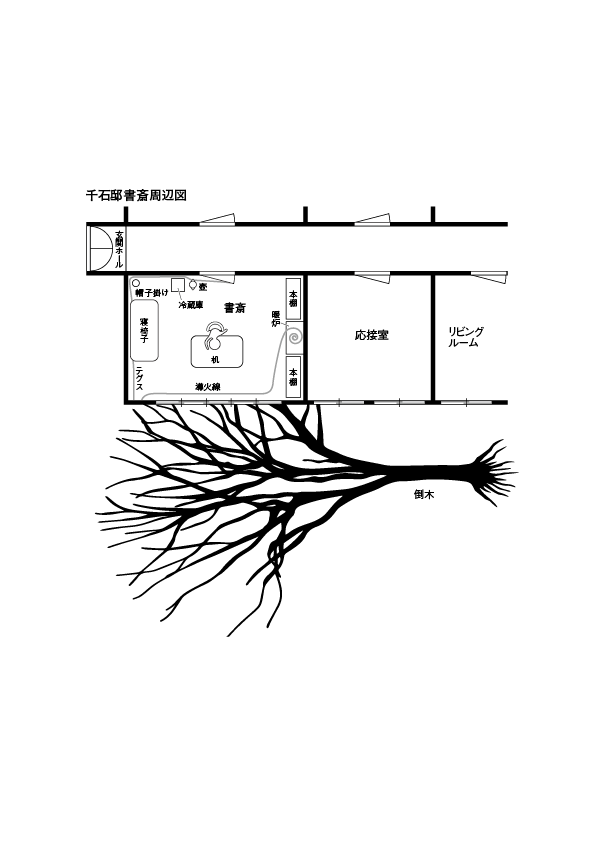

書斎の隣の応接室の前を通過し、その奥がリビングルームである。さらにダイニングルーム、厨房へと続いている構造らしい。

事件関係者達はリビングルームで待機していた。

そこは広々とした洋間だった。掃き出し窓が南向きに開き、陽光が燦々と降り注いでいる。木の床に、複雑な模様のカーペット。古風なデザインだがゆったりとしたソファ。飴色に磨かれた一枚板の大テーブル。居心地のよさそうな部屋だった。

ソファには三人の人物が座っていた。男性が二人に女性が一人。その背後に、棒ネクタイの初老の男性が目立たぬように立っている。そして奥の、リビングとダイニングルームの境界線辺りに制服警官が一人、直立不動の姿勢で控えていた。関係者の見張り役なのだろう。

警官を除いたこの四人が、名和警部の云っていた証人達なのだろう。木島がそう見当をつけた通り、警部が紹介してくれる。

「こちらが執事の辻村さん。この屋敷の家事全般を任されているそうだ」

その言葉に、辻村は恭しく一礼して、

「辻村でございます。当家の執事をしております。お見知りおきを」

年齢は被害者より少し下くらいだろうか。白髪交じりの頭を几帳面に整えた長身痩躯の人物だった。物腰なども折り目正しく、いかにも執事らしい。

続けてソファに腰かけた三人を、名和警部は紹介する。

「こちらのお三方は亡くなった千石義範氏のご身内です。手前から甥御さんの千石登一郎さん、千石正継さん。そして姪の千石里奈子さん」

千石登一郎は三十半ばくらいだろうか。まだそれほどの年配者でもないのに、やけに貫禄のある男だった。恰幅がよく、重々しい印象である。

「どうも」

と、千石登一郎は顎を引いた。むっつりとして、不機嫌さを隠そうともしなかった。

隣に座る千石正継は登一郎より五つほど下か、全体的に軽薄な感じだが、目つきは油断のならない鋭さを感じさせる。

「初めまして、どうぞよろしく」

と、正継はにやにやと皮肉っぽい笑みで頭を下げた。

紅一点の千石里奈子はさらに五つばかり下に見える。黒髪でほっそりした体形で、終始俯いているから影が薄いような印象を受ける。里奈子は下を向いたまま、かろうじて聞き取れる程度の覇気のない声で、

「こんにちは」

と、お辞儀をする。伏し目がちで、一度もこちらを見ようとはしない。おとなしいのか控え目なのか病弱なのか、とにかく精気に乏しい人物だった。

名和警部は関係者達にこちらも紹介して、

「警察庁の木島警部補です」

云われて木島は慌てて頭を下げる。間違ってはいないけれど、その肩書きで紹介されるのがこそばゆい。

「そして木島警部補のお手伝いの勒恩寺さん」

と、名和警部は、民間人が現場に出入りしているのを公言するのも問題があると判断したのか、ぼかした紹介の仕方をした。

しかし、当人はその気遣いを台無しにして、

「よろしく、探偵です。名探偵の勒恩寺公親といいます。事件を解決するために参上いたしました」

大げさな動作で挨拶する。

「探偵?」

と、千石正継が首を傾げて、

「本物の探偵さんですか、小説なんかに出てくるような」

「もちろん本物です。それにただの探偵ではない、名探偵です。それこそ小説に出てくるような」

勒恩寺は胸を張っている。千石登一郎が不審そうに、

「警察のかたではないのかね。そんな人に捜査権限があるんだろうか」

もっともなことを云う。名和警部は取り繕うように、

「その点は問題ありません、警察庁の正式な嘱託ですので。疑問に思わず彼の捜査にご協力いただきたい」

そうは云ったが、リビングに漂う変なムードは払拭できなかった。

そんな空気感など一切気にしない勒恩寺は、薄い唇で微笑しながら関係者の様子を観察している。ソファには身内の三人が座っていて、空きはあと一席しかない。広々としたリビングルームだが、来客が多いことは想定していないようだ。

すると呆れたことに勒恩寺は、その空いた一席にさっさと腰を下ろした。さも当然と云わんばかりの堂々とした態度だ。勒恩寺がどっかりと座ったので仕方なく、木島と名和警部はその背後に立った。木島はともかく、これでは名和警部まで探偵の従者みたいに見える。警部の堪忍袋の緒が切れないか、木島はひやひやした。

しかし勒恩寺はそんなこちらの心配などどこ吹く風、早速関係者相手の事情聴取を始める。

「まずは執事の辻村さん、あなたにお伺いします。辻村さんは住み込みで働いていると伺いましたが」

「はい、あちらの奥に私室をいただいております」

と、辻村は丁寧な口調で、ダイニングルームのほうを示して云う。

「お仕事は家事全般と、他には?」

「屋敷の管理もしております。そしてもちろん旦那様の身の回りのお世話も」

「亡くなった千石義範氏は、あなたから見てどんな人物でしたか」

「お仕事一筋の立派なかたでございました」

辻村は折り目正しく答える。勒恩寺は満足したのか、質問の相手を変えて、

「次に親族のお三方、千石さんは、いや失敬、皆さん千石さんでしたね、これではこんがらがってしまう。馴れ馴れしいようですが下のお名前でお呼びしても構いませんか。抵抗がないようでしたらそうさせていただきます。皆さんは亡くなった義範氏とはお身内なわけですね」

その問いに、にやにや笑いの千石正継が答えて、

「そうです、父親同士が兄弟でしてね、四兄弟です。義範伯父貴を筆頭に、以下次男、三男、四男」

と、登一郎、自分、里奈子を順番に掌で示して、

「僕らはその息子と娘です。つまり従兄妹同士ですね」

関係者というより血縁者である。それにしては伯父を亡くしたばかりの悲愴感がない。三人とも淡々としている。身内ならばもっと、悲嘆に暮れたり悲しみに沈んだりするものではないのだろうか。そう思って、木島は少し戸惑った。

木島の疑念とは関係なしに、勒恩寺は続ける。

「お三方は昨日から泊まりがけで伯父様を訪ねてきていたそうですね。伯父さんにかわいがられていたのですね」

「いや、特にそういうわけでは」

と、登一郎が言葉を濁すのに、正継が皮肉っぽく、

「まあ、他の親戚に比べれば目をかけられていたと云えないこともない。あくまでも比較の話ですけど」

「正継、あまり身内の恥をさらすようなことを云うな」

不機嫌そうに登一郞が咎めても、正継はにやにやしたまま、

「警察の人を相手に隠しごとをしたって仕方ないでしょう、登一郞さん。気取ってみたって周囲の連中に聞き込みをしたら全部バレるんだから」

「しかしだな、何もこんな場所で」

と渋る登一郞を無視する形で、正継は、

「探偵さんの前だからぶっちゃけちゃいますけど、亡くなった伯父貴はちょっとした暴君でしてね、長男だからなのか、金を稼ぐのが得意だからなのか、権威を振りかざしてやりたい放題でしたよ。今時、家父長制でもあるまいし、そんなのは流行らないはずですけどねえ。その辺の感覚は昔の人でした。そのせいで兄弟仲はすこぶる悪い。うちの父も、登一郎さんや里奈子ちゃんの親父さんとも犬猿の仲でしたね。顔を合わせりゃ諍いや罵り合いに発展するんで、もうお互いに嫌気が差したんでしょう。かれこれ十年も没交渉でしたよ。今朝も伯父貴の死を知らせたんですが、うちの父なんか『そっちでどうにかしてくれ、ゴルフで行けないから。ついでに葬式の手配も登一郎くんと相談して適当にやっつけといてくれ』って、けんもほろろの有り様で。父の配偶者、つまり僕達の母親達も伯父貴には気に入らない。皆、都内在住なのにまったく顔を合わせていないんです。僕も登一郎さんも里奈子ちゃんもそれぞれ兄弟がいるんですがね、そっちともソリが合わない。甥や姪だからってかわいがるという発想がそもそもないんですね、伯父貴には。子供の頃からお年玉なんかくれたこともありませんでした。もらえるのはゲンコツか怒声だけで。ただ、どういうわけかこの三人だけは割と嫌われていなかったんです。登一郎さん、僕、里奈子ちゃん、この三人だけはお目通りを許されていたんですよ」

「お気に入りというわけですか」

勒恩寺の言葉に、正継はなおもにやにや笑いで、

「いやいや、比較の問題だと云ったでしょう。どうにか拝顔の栄に浴すのを許可されていたって程度ですよ」

正継は、皮肉っぽい喋り方をする割にはよく口が回る。逆に登一郎は、口数少なく苦々しげに、

「正継、もうそれくらいでいいだろう。身内の恥をそう吹聴せんでも」

不機嫌そうに云う。

その中で、里奈子だけは一人口を挟まずに、おとなしく下を向いている。影が薄くて言葉数も少ない。自己主張は控えるタイプのようだった。

正継は、登一郎の苦言を気にもせず、にやつきながら続ける。

「昨日もいきなり呼びつけられたんですよ。話があるから泊まりで来いと、一方的に」

「そういうことはよくあったのですか」

勒恩寺の問いに、正継は首肯して、

「突然呼びつけて用事を言いつけられるのはたまにありましたね、僕か登一郎さんが。伯父貴も辻村さんもいい年だから、さすがに屋根に上がってアンテナの配線を修理するのは難しいでしょうし。ただ、泊まり込みで来いって話は今までなかったかな。珍しいご命令だから少し驚きましたよ」

「何の用件でしたか」

「さてねえ、聞いていないんです。聞く前に伯父貴がふて腐れモードに入っちゃって、書斎から出て来なくなっちまったんで」

と、正継はにやにやして、何か含むところがありそうな顔つきで云った。登一郎は苦々しげにそっぽを向き。里奈子は顔を伏せたままだ。

なるほど、と木島は内心で納得していた。暴君の伯父に普段から振り回されて、彼らは辟易していた。そして家族揃って仲が悪い。それで悲愴感がなかったわけか。

「では、昨日のことを話していただけますか。順番に、そしてできるだけ丁寧に」

勒恩寺の事情聴取は続いている。正継がそれに答えて、

「どこから話しますか、ここへ来たとこから? だったら僕は一番最後だ」

そこへ、執事の辻村が遠慮がちに半歩進み出て、

「では、私がお客様をお迎えする準備をしているところからお話ししましょうか。昨日の午後、旦那様はお出かけでございました。普段は毎日書斎でお仕事をなさっていますが、週に何度かは都心の会社に指示を出しにおいでになります。土曜日でしたが、旦那様はご自分の気分を優先なさいます。何社かの主立った面々を出社させ、業務報告を受けて今後の方針をご命令なさるのがいつものことだと伺ったことがございます」

「都心に行くのに専属の運転手はいるのですか」

「いえ、旦那様はハイヤーをお使いになられます。週に二、三度のことなので人を雇うのは不経済だとおっしゃって」

「金はあるのにそういうところは渋いんですよ、伯父貴は」

と、正継が皮肉っぽい調子で茶々を入れる。執事はそれに耳を貸さずに、

「旦那様がお戻りになる前に里奈子様がおいでになりました」

全員の注目を集めて、おどおどと里奈子は、

「はい、呼ばれましたので」

消え入りそうな声で云った。勒恩寺は尋ねる。

「着いたのは何時頃ですか」

「多分、五時くらい、だと思います」

蚊の鳴くような声で答える。そこへ登一郞がぶっきらぼうに、

「その次に来たのは私だな、伯父が不在だったから拍子抜けしたが」

「何時頃でしたか」

「はっきりとは覚えておらん、五時十五分かそこらだったかな」

むっつりと云う登一郎とは対照的に、辻村が折り目正しい口調で、

「その後、旦那様がご帰宅なさいました。五時三十分頃だったと記憶しております。ただ、大層ご機嫌斜めのご様子でございまして、会社で部下のかたに何か不手際があったのかもしれません。そういう時の旦那様は大変ご不満なご様子で、昨日もそのまま書斎に籠もってしまわれました。その際、誰も近づけるな、邪魔をするな、夕飯も要らん、声をかけるな、と矢継ぎ早にご命令を。何かお急ぎのお仕事を持ち帰られたのでございましょう」

「ふうん、書斎に籠もった、と」

勒恩寺が何か考えている顔で云う。書斎といえば殺害現場である。どっかり座った大きな態度で足を組み、勒恩寺は何事かに思考を巡らせている。

そこへ正継が割って入って、

「五時半なら、僕が着いたのもそのくらいだったかな。多分、伯父貴の直後でしょうね。辻村さんから籠もっちゃったと聞いて閉口しましたよ。伯父貴が書斎に閉じ籠もると出てこなくなるから」

「では、正継さんは伯父さんとは会っていないんですね」

「うん、会っていませんね」

「籠もったところも見ていない」

「見ていません」

「では、義範氏が籠もったのを見たのは辻村さんだけですか」

そこで里奈子が遠慮がちに片手を小さく上げて、

「あの、私はちらりと見ました。その、伯父が書斎に入るところを、廊下のこっち側から。辻村さんにさっきの命令をしているのも、聞きました、遠くからですけど」

「五時半くらいでしたか」

「はい」

俯いたまま視線を上げもせず、里奈子はうなずく。勒恩寺は一同を見回して、

「それからどうしましたか」

登一郎が不機嫌そうに、

「どうもこうも、話があるから来いと云ったのは伯父だ。その伯父が閉じ籠もってしまったのだからどうにもならん。時間を持て余しただけだ」

「皆さん何をして過ごしましたか」

「僕はこのリビングにいましたよ、テレビを見たり持ってきた雑誌を眺めたり、ごろごろしていました」

正継が云うと、登一郎はむすっとした顔で、

「二階に一人一人部屋をあてがわれていたからな、客室が四つあるんだ。そこで仕事をしていたね、ノートパソコンを持ち込んでいて。こう見えても私は会社をやっている。伯父に比べたら吹けば飛ぶような小さな規模だが。経営者はいつも雑用を抱えているものだ。それを片付けていた」

「里奈子さんは? どうですか」

勒恩寺に水を向けられ、里奈子はおずおずと、

「私も、二階の部屋に。ちょうど窓の外に庭の桜があって。風が出てきて、花が盛大に散ってきれいで」

風は、例の大風の兆候だろう。

「それを見ながら、読書を」

「ちなみに、何の本でしょう」

「永井荷風です」

顔を伏せたまま、里奈子は恥ずかしそうに答えた。勒恩寺はひとつうなずいて、

「辻村さんは何をしておられましたか」

「私はお客様方の夕食の準備を始めておりました。お泊まりになるのは旦那様から伺っておりましたので」

「閉じ籠もってしまった義範氏が気になりませんでしたか」

「旦那様の気まぐれはいつものことでございます。籠もってしまわれたらご自分の気がすむまでお出ましにはなられません。私も近づくなと命じられたからには、ヘタにお声がけしては叱られます。書斎には近づかないようにしておりました」

「なるほど、行動は各人バラバラですか。それからどうしましたか」

勒恩寺の質問に、辻村が代表して答えた。

「七時から夕食でございました。当家ではいつもそうするのが習慣です、そちらのダイニングで。お客様方をお呼びしました」

「義範氏は夕食にも呼ばなかったのですね」

「はい、必要ないとおっしゃった時はテーブルにお着きになりません。書斎の冷蔵庫には飲み物や簡単な食べ物も入っております。お仕事に熱中なさっていると、それで夕食を済ますことも珍しくはありませんでした」

ああ、あの場違いな冷蔵庫か、と木島は思い出していた。それにしても被害者は、なかなか自分勝手な性格だったようだ。客を呼んでおいて顔も出さずに籠もりっきりとは、かなりわがままである。

「伯父が身勝手なのはいつものことです」

と、登一郎が眉をひそめて、

「てっきり夕食の席で話があるのかと思ったら、いつもの横暴を発揮して出てきやしない。仕方なく私達だけで食事をいただいた」

「おいしかったですよ、ビーフシチュー」

正継が云い、辻村が恭しく頭を下げる。

「恐れ入ります」

そして登一郎が、むすっとした顔のまま続ける。

「それから食後のコーヒーを飲んでいる時だ、七時半くらいかな、この頃には風が強くなってきて」

「そうそう、怖いくらいびゅうびゅう唸っていたね。ピークの第一波が来たって感じで」

正継が口を挟むのを横目で睨んで登一郎は、

「そうしたら庭で凄まじい音がした。メリメリバシーンっと、轟音が響いた」

「そうそう、凄かったね、あれは。雷でも落ちたのかと思った。地面も一瞬、突き上げるみたいに揺れたし。みんな飛び上がってびっくりしてたっけ」

正継が再度口を挟んで、里奈子が珍しく自分から発言し、

「あれは本当に驚きました」

小さくつぶやいた。よほど印象が強かったのだろう。

勒恩寺が身を乗り出して、

「桜の木ですね、その轟音は」

「そうそう、僕らは大慌てであっちからこっちへ移動して」

と、正継はダイニングルームからリビングまでを指で示しながら、

「窓から外を見たんですよ、音は明らかにこっちのほうから響いてきたから。そうすると、風が荒れ狂う中、立っているはずの桜が消えている。いくら外が暗くてもあの大木は目立ちますからね。これはどうしたことだと、みんな仰天したものですよ。よくよく目を凝らすと、木の根っこが倒れているのが見えた。地面に大きな穴も空いててね。それで桜が倒れたんだと判ったんです、暴風のせいで」

「あれは確かに驚いたな」

登一郎が云うと、辻村も、

「根が弱っていたのでしょうね、あれは樹齢六十年とも七十年ともいわれていた老木でしたので。ソメイヨシノは五十年を超えると老木の域に入ると申しますから、もう木の寿命が尽きかけていたのかもしれません」

「そこへあの強風だからねえ、桜もひとたまりもなかったんだろうな」

と、正継が脱線気味の話を始めるのを、勒恩寺が軌道修正して、

「桜が倒れたと判ってから、どうしましたか」

その問いには登一郎が答えて、

「さすがに伯父が心配になった。木は書斎のほうへ倒れ込んでいたからな。皆で書斎に向かった」

「なるほど、それではその時の動きを再現してみましょうか。恐らくここが重要なファクターになりそうですので。さあ皆さん、行きますよ」

勒恩寺は勝手に決めると、椅子から立ってもうすたすたと一人で歩き始めている。そのやや突飛な提案に、一同は顔を見合わせてから渋々と従った。

全員でリビングを出て廊下を進み、書斎のドアの前に揃う。執事の辻村、三人の従兄妹、名和警部に勒恩寺、そして木島自身。七人も集まると、さしもの広々とした廊下も窮屈に感じられる。

「四人でここへ駆けつけたんです」

と、正継が云う。勒恩寺はその四人のほうへ向き直って、

「では、誰がどうしたか順番に再現していただけますか。最初に声をかけたのはどなたです?」

「私はちょっと」

と、辻村が大きく一歩、退いた。声をかけると主人に叱られると主張していた。この時も躊躇したらしい。

「一番手は僕だったかな」

と、正継がさすがに、にやにや笑いを引っ込めてドアの前に進んだ。そしてドアノブに手をかけ、何度かノックする。

「こうやってドアを叩いて、中に声をかけました。伯父さん、大丈夫ですか、庭の桜が倒れました、被害はありませんか。とまあ、こんな具合に呼びかけた。でも返事はなかった。入りますよ、と断ってドアも押しました。しかし開かなかった」

「開かなかった」

と、目を輝かせて繰り返す勒恩寺。そうだ、これは密室殺人事件だったのだ、と今さらながら木島は思い出す。

「そう、中から鍵がかかっていたんでしょうね。どうやっても開きませんでした」

と、正継は、ドアを力を込めて押す仕草をして見せた。

「だから何度も声をかけたんですけどね、しかしやっぱり返事がない」

そう云う正継と場所を交代して、進み出た登一郎が、

「私もやった。どれ、どいてみろ、と正継と交代して」

と、ドアノブを掴んで肩でドア板を押すようにして、

「伯父さん、返事だけでもしてくれませんか、無事ですか、と呼びかけた。だが反応はまったくなかった」

そこへ辻村も前へ出て来て、

「さすがに私も変に思いまして、試してみました」

と、登一郎と立ち位置を入れ替わり、ドアを叩きながら、

「旦那様、大丈夫ですか、と声をかけました。ノブは回りますがドアは開きません。内側のロックがかかっておりました」

ここの鍵は完全な内鍵で、外側に鍵穴もなければノブとも連動していない。だからノブは回転しても、中で錠がかかっていればドアは開かない。

正継が困ったような表情を作って、

「返事がないんじゃ何もできない。皆で顔を見合わせましたよ」

と、周囲を見回してその時のことを再現してみせる。それにうなずきながら勒恩寺は、

「里奈子さんは呼びかけなかったんですか」

「はい、ええ、私は」

と、里奈子は言葉少なに、引っ込み思案らしく俯いた。他の三人が声をかけたのだから、里奈子までやる必要を感じなかったのだろう。そう木島は推測した。

さて、それにしても密室だ。

この時すでに被害者は射殺されていたのかどうか。どっちなのだろう。死亡推定時刻は午後六時から八時の間だと、名和警部は教えてくれた。木が倒れて一同がこのドア前に駆けつけたのが七時半過ぎ。射殺される前とも後ともいえる時間帯だ。ただ、ドアを叩いても呼びかけても中から返事はなかった。とすると、この時にはもう殺害されていたと考えたほうがいいのか。そして鍵は内側からかけられていた。犯人はどこから部屋を出たのか。窓の鍵には細工した様子がないと勒恩寺は云っていた。やはりドアから出たのだろうか。しかし鍵がかかっていたということは、ん? 待てよ、ということは?

と、木島が頭を捻っている間も、勒恩寺による事情聴取は続いている。

「その後はどうしましたか、返事がなかった後は」

「どうもこうもない、伯父が出て来ないんだから仕方がない」

不機嫌そうに登一郎が云うと、辻村も横から、

「旦那様は天の邪鬼なところがございまして、私どもが心配するとかえって無視する。そういう傾向がございました。お仕事に集中しておられる時などは特にそうでした」

正継も皮肉っぽく片方の頬だけを歪めて、

「そうそう。ああ、またいつものヘソ曲がりが始まった、とそう思ったんですよ。例によって偏屈じじいがふて腐れて、鍵を中からかけて閉じ籠もっているんだと。その上でわざと僕らを無視しているんだろうって。まさか中であんなことになっているなんて夢にも思いませんでしたからね」

「誰も近寄るな邪魔もするな、とのご指示がございました。それを守らなかったのでご機嫌を損ねたのではないかと、私などは考えました」

辻村が云うと、登一郎もむっつりとした顔でうなずいて、

「そう、だから我々もつい意地になってしまった。伯父が好き好んで閉じ籠もって頑固に無視を決め込むのなら、言いつけを守って邪魔はしないでやるよ、勝手にしろ、というふうな感じになって」

「それで放っておこうという流れになったわけですか」

勒恩寺の言葉に、正継が片手を振って、

「だからさ、あの時は中で死んでるなんて想像もしなかったんですってば」

言い訳がましく云う。勒恩寺は気にしてもいないふうで、

「責めているわけではありません。事実確認をしているだけです。で、その後はどうしましたか」

「どうしたもこうしたも、リビングに戻ったよ、こんな感じで」

と、登一郎が背を向けて、昨夜の行動を再現しようとするので、それを木島は思わず呼び止めてしまう。

「いや、ちょっと待ってください」

「ん? どうしたね、木島くん」

勒恩寺が怪訝そうな顔で聞いてくる。その前に一瞬、勒恩寺が「あれ? 誰だっけ、これ」というふうに素で戸惑った様子だったのを、敢えて気にせず木島は、

「いえ、少し思いついたことがあるんです。あの、犯人はその時、まだ中にいたんじゃないでしょうか」

「え、どういう意味だね」

と、足を止めた登一郎が首を傾げる。

「ですから、皆さんがノックしたりドアを押したりしている時、犯人はまだ中にいたと考えればいいんではないでしょうか。射殺された被害者には鍵を閉めることができるはずはありません。そして皆さんがここで呼びかけた時、ドアの鍵はかかっていた。素直に考えるのなら、この時に被害者以外の何者かが書斎の中にいて、ドアをロックしたとすればいいだけのことです。殺害する、桜が倒れる、皆さんがドアの前に駆けつける、犯人は逃げ場を失ってドアに鍵をかける、という段取りです。そして皆さんが呼びかけてドアを開けようとしましたが、当然鍵がかかっているからドアは開かない。そして皆さんが諦めてリビングに戻ります。廊下に誰もいなくなったのを見計らい、犯人はこっそりドアを開きこの部屋を出て、玄関から逃走するというわけです。どうでしょうか。これで辻褄が合うと思うんですが」

我ながら理路整然としている、と木島は思った。犯人が中にいて密室を作り、そして自ら解除して出て行った。そう考えればいいのだ。

しかし、反応が捗々しくなかった。

微妙に気まずい空気が廊下に漂う。

てっきり、なるほどそうだったのか、という反応があるとばかり思っていたのだけれど。

「木島くん、悪いがそれはないんだ」

と、名和警部が云った。

「どうしてですか」

尋ねると、警部はさして興味もなさそうな顔で、

「辻村さん、彼にあの話を聞かせてやってもらえますか。例のマッチ棒の」

「かしこまりました。私どもは先ほど、リビングに戻ろうとしたと申し上げましたね、旦那様とコンタクトを取るのを断念して戻ったと。お客様方はまっすぐリビングに向かいました。しかし、その後ろ姿を見送ってから、私はこうしたのでございます」

と、辻村は胸の内ポケットから小さな箱を取り出した。マッチ箱だ。今時珍しい。古びた屋敷では執事の持ち物も懐古調らしい。

「厨房施設が旧式なのでこれがないと火がつきません。それで持ち歩いております」

と云いながら辻村は、マッチ棒を一本引き抜いて、その場にしゃがみ込む。そしてドアの蝶番近く、ドア板にそれを斜めに立てかけた。

「このようにしたのでございます」

辻村は物静かに云った。ドア板にマッチ棒が一本、寄りかかって立っている。床もドア板も木造りなので、溶け込んで目立たない。廊下はあまり明るくないから余計に判りにくくなっていた。

勒恩寺は愉快そうに、

「なるほどなるほど、こいつは面白い。木島くん、ドアを開けてごらんよ」

云われた通り、木島は手を伸ばしてドアノブを掴むとドアを押した。抵抗なく開く扉。そこにもたれかかっていたマッチ棒は、ドアが内開きなので当然、向こう側に音もなく倒れる。

「これで旦那様の動向をある程度把握することができます」

と、辻村が補足して、

「書斎に籠もった時、一度は出てきたのか、それとも籠もったきりだったのか、それによってご機嫌の度合いを測ることができるのでございます。旦那様はよくお籠もりになられますので、その時は私もよくこうしております。籠もる時は冷蔵庫の中の物でとりあえず空腹を凌ぎ、寝椅子で一晩眠ってしまうこともございます。お仕事に集中して一度もお出ましにならない時などは、ご機嫌が麗しくないことが多いのです。事前にご機嫌の度合いを知っておくことは、私にとって都合のいいことでございます。ただ、私もずっと扉を見張っているわけにもまいりません。そこでマッチ棒に見張りの代わりをさせているのです。書斎から一度は出られたのかどうか、これで観測することができる仕組みでございます。マッチ棒が倒れていたら、外に出られた目安になりますので」

と、辻村はドアを閉めると、もう一度しゃがんでマッチ棒をドアに立てかけた。

「昨夜も、私はこっそりこうしました。お客様方がリビングに戻られてから一人で残って。そして今朝になって、旦那様がお亡くなりになっているのを発見するまで、マッチ棒はこのままでございました」

えっ? と木島は思わず息を呑んでしまう。

マッチ棒が動いていない?

木島の思考が混乱する中、勒恩寺が総括して云う。

「つまり、昨夜七時半頃に関係者の皆さんがこのドアの前から解散して、今朝死体が発見されるまで、ドアは一度も開いていないことになるわけだ。ドアは一晩中、閉ざされたままだった」

そう、一度でも開けばマッチ棒は倒れる。ところがマッチ棒は立てかけられたままだったという。これでは誰も中から出られない。

「木島くんの犯人内部仮説はなかなか興味深いが、これで崩れてしまったね。誰もドアを出入りできないのだから」

勒恩寺が楽しそうに云うのに、木島は異を唱えて、

「しかし、逃げる時にマッチ棒をもう一度、立てかけ直しておけばいいんじゃないですか」

「おいおい、どうして外部の犯人がマッチ棒の仕掛けのことを知っているんだ。知っているのは多分、辻村さん一人だぜ」

勒恩寺の言葉に、辻村は恭しくうなずいて、

「左様でございます。これは私だけの秘密でございました。お恥ずかしながら、このような下劣な手段で旦那様のご機嫌を推し量ろうと企むのは、執事として大変見苦しいことだと自覚しております。ですので誰にも申し上げたことはありません」

「うん、僕も知らなかった」

と、正継が云うと、登一郎もむっつりと、

「そうだな、マッチ棒一本なんて目立たないし、見つけられもしないだろう。辻村さんに聞かなければ誰も気がつかなかった。私ももちろん知らなかったよ」

その言葉に、里奈子も無言でうなずいた。視線は伏せたままだったが、同意の意思だけは伝わってきた。

木島は大いに戸惑った。これではドアは一晩中閉じたきりだったことになる。誰一人として出入りすることはできない。何てことだ。これでは本当に密室殺人じゃないか。空想の中だけのものだと思っていた探偵小説まがいの密室が、今まさに目の前に立ち塞がっている。こんなことが現実に起きるとは、信じられない。

「それで、リビングに戻ってから、皆さんはどうされましたか」

勒恩寺の質問は続いている。

「どうもこうも、いつ伯父が出て来て話が始まるか判らない、伯父は気まぐれだから。おとなしく待機していたさ」

と、登一郎が云うと、正継も、

「そうそう、どうせ強風がひどくて帰れなくなったんだ。交通機関も麻痺しているとテレビで盛んに云い始めましたからね、電車も運休しているかもしれない。あの大風の中、無理を押して出て行ってケガでもしたらつまらないし」

「車の運転も危険そうだったからな。結局、伯父の云うように泊まりになった」

と、うんざり顔の登一郎に、勒恩寺は問いかけて、

「一晩どう過ごしましたか」

「いや、特にどうということもないな。暴風関連の臨時ニュースをやっていたから、三人でずっとそれを見ていたよ、リビングのテレビで」

「私はお客様方にお茶をお出ししたりした他は、夕食の後片付けで厨房におりました」

辻村が云うと、正継も、

「交替で風呂も入ったね、レディファーストで里奈子ちゃんが最初で」

里奈子も無言でうなずいた。

「で、いつまでたっても伯父貴は出て来ない。こっちももう痺れを切らせちゃってね。こりゃ話も明日の朝になるだろうってんで寝ることにしました。十二時過ぎ、いや、一時前だっけ?」

正継に問われて、登一郎はむっつりと首を振って、

「覚えておらん。とにかく二階に上がって、自分に割り振られた部屋にそれぞれ引っ込んだんだったな。それですぐにベッドに入った」

「里奈子さんもそうですか」

「はい、風が一晩じゅう凄い音で、なかなか寝つけませんでしたけれど、ベッドに入っていました」

「辻村さんもお休みになった?」

勒恩寺に尋ねられ、辻村は、

「はい、お客様方がおやすみになってから私も下がりました。ただ」

と、書斎のドアをちらりと見て、

「私も風の音が気になってうまく眠れませんでした。ですので夜中にここへ、旦那様の様子を窺いに参りました」

「このドアの前まで?」

「はい」

「声はかけましたか」

「それは憚られます。邪魔をするなとのご命令でございましたので。ただ、マッチ棒が動いていないのは確認いたしました。それで旦那様はずっとお籠もりになっているのだと思いました」

「それは何時頃のことですか」

「二時と、三時過ぎに。二度ほど」

「二回とも異常なかったんですね」

「ございませんでした」

「他のお三方は、二階で寝ていた、と」

勒恩寺の確認に、三人の従兄妹はてんでんばらばらにうなずいた。

それを確かめてから勒恩寺は、

「そして一夜明けて発見に至るわけですね。さっきのお話だと、発見者は辻村さんのようですね。何時頃でしたか」

「朝六時過ぎでございました。身支度を整えますと、まず旦那様の様子を見に参りました。この時もマッチ棒はそのままでしたので、旦那様は書斎の寝椅子で仮眠を取られたのだろうと思いました。そしてほんの少し様子を窺おうと、何気なくノブを捻ってドアを押すと難なく開きました」

「開いた?」

木島は、我ながら素っ頓狂な調子だと自覚しながらも、つい裏返った声を上げてしまった。しかし辻村は淡々と折り目正しく、

「はい、すんなりと開きました」

どういうことだ、それは。

密室が開いた?

昨夜は鍵がかかっていたというのに、今朝になったら開いていたとはどういう意味だ。何なんだ、その中途半端な密室は?

木島は唖然としてしまったが、勒恩寺は両掌を揉み合わせて笑みを浮かべ、

「なるほど、開いていた。それで、中を見ましたね」

「はい、旦那様が変わり果てたお姿で。すぐに目に飛び込んで参りました。思わず駆け寄りまして、机の下に垂れていた左手を取ると、もう冷たくなっておられて。机が血塗れで右手には銃が。お気の毒なことでございます」

「その時、ドアの鍵に糸の仕掛けがあったのに気づきましたか」

「いえ、慌てておりましたので、それは目に入りませんでした」

と、辻村は丁寧に答える。

彼が死者を発見した際、さっき刑事が遺体の搬送の打診に来た時のように、テグスはだらりと垂れたことだろう。ドアは内開きだからそうなるのだ。

そう考えたところで、木島の頭の中で閃くものがあった。我知らず、それが口をついて出る。

「勒恩寺さん、ドアは一晩中閉じたままだって、さっき云いましたね」

「ああ、云ったな」

「ということは、犯人も一晩中書斎の中にいたとは考えられませんか。辻村さんがドアを開けた時には咄嗟に扉の陰に隠れて、辻村さんが死体に駆け寄って動転している隙にそっと逃げ出した」

そうすれば、マッチ棒が一晩中動いていないことにも矛盾しない。しかし、横から眉をひそめた名和警部が、

「まさか、いくら何でもそんな安直な。それは辻村さんだって気付くだろう」

「左様でございます。私もそこまでは耄碌しておりません」

辻村は淡々と云ったが、気を悪くさせてしまったかもしれない。確かに扉の裏に隠れた犯人に気がつかないという指摘は、相手を間抜け呼ばわりしているのと同義だ。申し訳ないことをした。そしてせっかくの閃きが空振りだったのを痛感して、木島はがっかりと肩の力が抜けた。

「それからどうしましたか、二階の皆さんを起こしましたか」

勒恩寺は木島の空振りがなかったことのように質問を続けている。辻村は粛然とした態度のまま、

「いえ、その場で警察に電話をいたしました」

と、上着のポケットからスマートフォンをちらりと見せて、

「通報を終えると廊下に出て、ドアの前から一歩も動きませんでした。こういう際は現場保全が第一かと存じましたので」

「書斎の中で何か触りましたか」

「いいえ、旦那様のお手に触れただけでございます。他には一切触っておりません」

辻村の毅然とした態度に、名和警部は渋い表情で、

「発見者の鑑だね、教則本に載せたいくらいだ。願わくば、どこの現場の発見者もそうあってほしいものだ」

どうやら他の現場で、発見者のせいで捜査に支障をきたした経験が少なくないらしい。それを思い出して不快そうな顔になったようだ。勒恩寺は、そんな警部の反応に少しだけ苦笑すると、

「皆さんはどうしましたか。登一郎さんはどうです?」

「どうもこうも、外が騒がしいんで目が覚めたんだ。窓から見ると、門の前にパトカーが集まっている。何事かと驚いて、慌てて下へ降りてきた」

「僕も似たようなものですね。階下が刑事と警官でごった返しているのに二階でぐうすら寝ていたんだから、我ながら図太いというか呑気というか。自分のことながら呆れましたよ」

と、正継も自嘲気味に云う。勒恩寺は質問の相手を替えて、

「里奈子さんも警察が集まってきて初めて事件を知ったのですか」

「いえ、あの、私は割と早く目が覚めていて、まだ下に降りても辻村さんもお休みかと、それで自分の部屋でぐずぐずしていました。そのうちにだんだん下が騒がしくなってきて、男の人達が大声で指示を出し合っていて、それが怖くてなかなか出て行けませんでした」

消え入りそうに儚い口調で云うのを、正継がからかうように、

「僕が迎えに行くまで毛布にくるまって震えていたね、里奈子ちゃんは」

「だって、怖かったから」

目を伏せたままで、静かに里奈子は云う。

「ではお三方は書斎の中は見ていないんですか」

勒恩寺の問いに、登一郎がぶっきらぼうに、

「遺体の身元確認だけはした、私が一人で代表して。現場の様子をしげしげと観察するような時間はなかったが」

「判りました」

と、勒恩寺はうなずいた。

これで状況はあらかた整理がついた。

しかし判らないことは増えた。

この密室はどうしたことだろう。一体何がどうなっている? 木島はこんがらがってきた。

昨夜、被害者が射殺されたと思われる時、書斎のドアには鍵がかかっていた。関係者の内三人までもがそれを確かめている。ところが今朝、執事の辻村が発見した際、ドアに鍵はかかっていなかった。

鍵はいつ開いた? そして誰が開いた?

何とも中途半端だ。

現場には被害者しかいなかったのだから、鍵の開け閉めをしたのは被害者自身なのだろうか? 確かに閉めたのは判らないでもない。書斎に籠もるのに邪魔が入らないよう、被害者がロックしたのは充分にあり得ることだ。しかしその後はどうなる? 犯人は鍵のかかった書斎へいつ入ったのだろうか。被害者と一緒に入ったか、もしくは被害者に中からロックを外してもらって後から入ったのか。だがいずれにしても、鍵をどう閉めたのかが判らない。殺した後でドアから逃走したとして、書斎の外から鍵はどうやってかける? あのテグスとピンセットの仕掛けで閉めたわけではない。あれは使われていないままだ。丸々残っていた。もし使われていたのならば、ピンセットは横に倒れていなければおかしい。ところが実際には、ピンセットは縦に立っていた。あれではロックはかからない。鍵のつまみも縦の状態で、鍵は開いていたのだ。これも中途半端である。そもそもあの仕掛けはどうして残っていたのだろうか。犯人はなぜあれを発動させなかったのか。せっかくセットしたのに。放置しておいたら意味がない。

ひょっとしたら、証人達がドアを叩いて呼びかけた時、被害者はまだ生きていたのかもしれない。彼らがコンタクトを諦めて引き上げてから殺された? そんな可能性はないだろうか。しかしそうなると、犯人がどうやって逃げ出したのかがますます判らない。その時にはすでにマッチ棒が、ドアを塞いだ形になっていたはず。ドアから逃げたらマッチ棒は倒れる。だが発見者の辻村執事の証言では、マッチ棒は動いていないという。とすると辻村の証言に嘘があるということか? だいたい昨夜は閉まっていて今朝になったら開いている密室って何だよ。中途半端なことこの上ない。こんな密室に何の意味があるのか。

ああ、何だかもう、何もかもが判らない。

色々なことが矛盾している。

どうなっているんだ、この事件は。

様々なことが中途半端だ。

そうして木島が混乱した頭を抱えていると、勒恩寺はぼさぼさの髪をざっと掻き上げて、

「ここでのお話はもう結構です。狭いところで立ち話もくたびれるでしょう。あちらへ戻るとしましょうか」

そうして一同、ぞろぞろとリビングに戻った。木島も、頭の中が縺れて絡まった状態のままでついて行く。

血縁者三人がソファに落ち着いて先ほどと同じ態勢になると、勒恩寺が質問を再開した。再び堂々と腰を下ろした勒恩寺は、

「ところで、皆さん、凶器の銃ですが、あれは義範氏本人の持ち物だったようですね。あの銃に関して何かご存じのことはありますか」

その質問に、ソファに座った正継が答え、

「ああ、ご自慢のトカレフでしょう。ロシア製の不格好な」

「見たことがありますか」

「ええ、何度も。護身用だとかいって伯父貴は嬉しそうに見せびらかしていましたよ。そういうところは子供っぽかったんですけどねえ」

それ以外は頑迷で面倒なジジイでしたから、と言外に匂わせてにやにやする正継に、登一郎が苦々しげに、

「要は力の誇示だな、あれも。権力を持っているのをひけらかすのと同じだ。伯父のつまらん見栄だよ。だいいちあれ、持っているだけで違法だろう。捕まるから手放せと何度も意見したのに、聞き入れやしなかったな」

「そんな違法な物をどこから入手したのか、ご存じですか」

勒恩寺の質問に、またも正継が、

「伯父貴は手広く商売していましたからね、顔が広くて、筋のよくない金融業者なんかとも付き合いがあったようです。多分、そういう闇金融か何かの伝手で反社会勢力ともコネが繋がってたんじゃないかと思うんだけど、いや、確証はありませんよ、あくまでも僕の推測ってだけで」

「撃っているところを見たことがありますか」

勒恩寺の問いに、正継と登一郎の従兄弟は顔を見合わせたが、やがて揃って首を横に振った。執事の辻村が物静かな口調で、

「旦那様も不法所持はご自覚されていたようで、実際に撃つのはためらわれていたようでございます。手元に置いてあるだけで安心だったのでしょう」

「なるほど、だから護身用なのですね。里奈子さんは見ましたか、銃を」

「いえ、私は、見る機会もありませんでしたから」

と、俯いたままの里奈子は小刻みに首を振り、消え入りそうな音量で、

「そもそもこのお屋敷に来るのも今回が二度目で。伯父もさすがに、女の子に銃なんか見せても怖がらせるだけだと判っていたのでしょう」

「そうですか、了解しました。では皆さん、話は変わりますが、ここまできたらざっくばらんにお尋ねします」

と、勒恩寺はことさら明るい口調で一同を見渡して、

「端的に云って、動機は何でしょうね。伯父さんは何者かに恨まれていたかどうか、ご存じですか」

「そりゃあれだけ手広くやってましたからねえ、かなり強引なこともしていたと聞きましたよ」

と、正継がにやにやしながら、

「随分阿漕な商売もしていたみたいですね。他人の会社の株をダミー会社を通じて過半数取得したところで経営権ごと乗っ取る、とか。伯父貴の裏工作のせいで全財産はぎ取られて破滅した人も少なくないようで。殺したいほど恨んでいる人物なんかごろごろいたんじゃないかな」

「なるほど、昨日のあの強風をものともせずに殺害しに来るほど恨みを募らせた人材には事欠かなかった、ということですね。犯人は外部から来たのかもしれませんね。では逆に、内部はどうでしょうか、例えばお身内とか」

と、勒恩寺はデリケートな話題に踏み込んでいく。

「辻村さんは近くでご覧になっていて、何かお感じになりませんでしたか」

「はい、こんなことを申し上げるのは心苦しいのですが、お身内にも動機のあるかたはいらっしゃったように思われます」

「おい、辻村さん、何を口走ってるんだ、主家を売るようなマネを」

と、登一郎が怒気を露わにしても、辻村はあくまでも冷静に、

「お言葉ですが、私の主は旦那様お一人でございます。千石家の皆様にお仕えしているつもりはございません」

その返答に登一郎がむっとしたところで、勒恩寺は身を乗り出して、

「その話、詳しくお聞かせ願えますか」

「はい、単純に申し上げてお金でございます。旦那様は資産家でございました。お身内にはそれを相続する権利がございます」

辻村が淡々と云うと、正継が茶化すように引き継いで、

「つまり、伯父貴はたんまり貯め込んでいるってことですよ。いやらしい話、年からいって、伯父貴が一番先に亡くなる可能性が高いでしょう。そうなると伯父貴の遺産は丸ごと兄弟の懐に転がり込んでくる。僕達の父親、残りの三兄弟ですね。伯父貴は奥さんを二十年ほど前に亡くしていましてね、病気で。そして子供もいない。外に隠し子でも作っていれば別だけど、順当にいけばうちの父親達三人が丸儲けできる仕組みになっているわけです」

「おい、正継、身内のことをそんな云い方する奴があるか」

登一郎が不機嫌そうにたしなめても、正継はにやにや笑いを浮かべた皮肉っぽい顔で、

「父親だけじゃなくて僕達だってそうですよ。だって親が一夜にして億万長者になるんだ。伯父貴の資産がどのくらいあるのかは知らないけど、不動産や有価証券なんかも含めれば何十億になるのか。親父達が三等分しても目の玉が飛び出る金額ですよね。億万長者になった親の金は、いずれは僕達の代が相続することになる。ありがたい話ですよね」

露悪的な正継に、不愉快そうな登一郎が、

「よさんか、みっともない」

「だって警察が調べなくたって判ることでしょう。隠す必要もない」

にたにたと笑う正継に、勒恩寺は、

「しかし、財産がいずれ手に入るのなら、何も慌てて殺害する必要はないと思うのですが。それは動機になりますか」

その疑問に、遠慮がちに立っていた辻村が、

「差し出がましいようですが、その件でひとつ存じ上げていることがございます。実は、旦那様は近々、遺言状を書こうと準備しているところでございました。お年もお年ですし、先々のことをお考えになったのでございましょう。今年の初め辺りから色々なかたをお呼びになって、相談をしているご様子でした。税理士さん、弁護士さん、会計士さん、司法書士さん、そして旦那様の会社の主立ったお歴々。私には難しいお話は判りかねますが、漏れ聞くところによると、どうやら旦那様に万一のことがあった場合、資産はすべて会社の業務拡張の運転資金として運用される、といったお話のようでございました。昨日、お身内のお三方をお呼びになったのも、その遺言の内容についてお伝えする予定だったのではないかと、私は見当をつけました次第でございます」

登一郎はそれを聞いて、不快そうに眉を寄せると、

「そう、そういう動きがあることは薄々勘付いていた。昨日呼び出しがかかった時、いよいよ遺言状の中身が固まってきたのかと、慌てて飛んできたんだ」

正継も皮肉っぽく口の端を歪めて、

「そうそう、せっかくの資産を業務拡張なんかに使われちゃったら敵わない。父親達が相続するはずの金がなくなってしまう。どうにか伯父貴を翻意させようと、押っ取り刀で駆けつけましたよ」

「では、遺言状を書く前に殺してしまおうと考える人がいてもおかしくない、と?」

勒恩寺の問いに、正継がうなずいて、

「うん、さしずめ登一郎さんなんかその筆頭候補なんじゃないかな。会社の経営が躓いているのは耳に入っていますよ。伯父貴にも当座の回転資金を借りようと、ちょくちょく頼みに来てたでしょう」

「バカなことを云うな。それを云ったらお前だってそうだ、正継、馬だの舟だのにつぎ込んで年中金に困っているじゃないか。伯父に借金を頼みに、ここへ日参していたのも俺は知っているぞ」

登一郎が苛立った調子で云うのを、正継はへらへらと笑って受け流し、

「いやいや、怒鳴りつけられて追い払われるだけでしたよ。体よく逃げられるのもしょっちゅうだった。伯父貴は急に都心の会社に用ができたと、僕を放っぽり出して出かけてしまうんだから。ぽつんとバカみたいに取り残されることが多かったものですよ。登一郎さんだって経験があるでしょう」

「それはあるが、だからといって殺すなんて短絡的なことを考えるはずがなかろう」

「どうでしょうね、それほど資金繰りに困っていたのかもしれない」

「お前だってタチの悪いところから借金して身の危険を感じていたんじゃないのか。東京湾に沈められるくらいなら、一発逆転で伯父の遺産を狙いにいったほうがいいと考えたんだろう」

登一郎の暴露に、正継は皮肉っぽく唇を歪めて、

「ひどい云われようだ、そんな分の悪いギャンブルに手を出す間抜けみたいに云わないでほしいな。でも、そういうことを云うなら里奈子ちゃんだってそうだろう」

突然の流れ弾に被弾した里奈子は、びくりと顔を上げて、

「そんな、私は伯父さんに借金の申し込みなんてしていません」

「いやいや、比奈子ちゃんの留学資金の話さ。音楽を本格的にやりたいから渡欧したいってのが比奈子ちゃんの希望だろう。妹想いの里奈子ちゃんとしてはその夢を叶えてやりたい。でもお父上は零細企業でリストラ寸前の窓際族だ。お金がない。けれどそのお父上が突然億万長者になれば、すぐに妹さんを留学させてあげられる。そのために伯父貴の遺産を狙ったっておかしくないだろう」

からかうように云う正継を、里奈子は上目遣いで睨みつけ、低い小さな声でぶつぶつと呪詛の呪文のように、

「ふざけるなよ、この遊び人のろくでなしの低脳めが、お父さんに無礼なことを云いやがって、うらなり瓢箪の落ちこぼれ野郎のくせしやがって、手前なんぞ借金のカタに臓器売買されて内臓カラっぽにでもなってくたばりやがれ、この根性なしの腑抜け底辺め」

静かな恨みと怒りが籠もった憎しみの言葉を、ぶつぶつと垂れ流している。黒魔術師の呪いのようだ。三白眼になっている。聞いているこっちにまで悪運が降りかかりそうな、怨嗟と憎悪に満ちたつぶやきだった。自己主張は控え目な性質だと思っていたけれど、どうやらその分、内に溜め込んで発酵させるタイプだったらしい。木島は思わず、少し後ずさりしてしまった。

そんな醜い身内の暴露合戦が繰り広げられるのを、名和警部は呆れた顔で遠巻きにしている。勒恩寺も苦笑しているが、面白がっているふうにも見えた。

さすがに見かねたようで、年長者の辻村が割って入って、

「まあまあ、皆さん、そのくらいで。警察の方々の前であまり見苦しいマネはおよしになったほうが」

そんな辻村にも跳弾が向かっていく。

「そういう辻村さんはどうだ。伯父貴を殺す理由がないとでも云うのかい」

正継に云われて、辻村は面喰らったみたいに、

「私には相続権がございません。殺す理由などあるはずもありません」

「いやいや、どうかな。金の話じゃなくて気持ちの問題だ。あの性根のひん曲がった伯父貴に長年仕えていたら、溜まっていく感情もあったでしょう。あの底意地の悪い伯父貴のことだ、辻村さんのことも散々いびったんじゃないですか。積年の恨みが積もり積もって殺意が形成される、なんてサスペンスドラマなんかじゃよくある筋書きだ」

「そんな、めっそうもありません。私が旦那様を恨むだなんて」

正継に問い詰められて辻村が引きつった顔で否定するのを、登一郎も追撃して、

「いや、前に見たことがあるぞ。伯父が理不尽なことで怒鳴りつけた後、去っていく伯父の背中を睨みつける辻村さんの目を。あれは恨みと憎しみに凝り固まった、煮えたぎるみたいな目つきだったな」

「誤解でございます。私はそんなふうに旦那様を見たことなどありません」

「そうは見えなかったな。あれは殺意に燃える憎悪の目だったよ」

「デタラメをおっしゃるのはおやめください」

そろそろ収拾がつかなくなったところで、勒恩寺が、

「つまり、この場にいる関係者全員に動機があった、ということで構いませんね」

と、身も蓋もないことを云い放った。