連載二回目は、前回の渋谷から山手線外回りで13駅離れた、日暮里駅からスタート。

改札を出ると、平日昼間にも関わらず沢山の人が行き来している。

日暮里は、私の中でそこまで人がいるイメージはなかったが、と思っていなかったが、

想像を遥かに上回り、日暮里駅は栄えている。

それにも関わらず、ガヤガヤとしておらず、どこか品のある雰囲気が漂う。

私自身、日暮里にはあまり訪れたことはないが、日暮里から少し離れた場所にある谷中には思い出がある。私の著書である小説『悪魔のコーラス』を執筆時に、少しまとまった休みを取れることがあり、どうせなら場所を変えて執筆しようと思い立ったのだ。

その時、滞在した街が谷中だった。

特に狙って谷中を選んだわけではなく、東京圏内で安価に長めに借りられる宿を探した際に見つけたのが谷中の宿だった。

当時、夏頃一週間半ほど滞在したが、気晴らしに周辺を散策していた際、夏目漱石旧居跡(猫の家)を見つけた。

この場所は、夏目漱石がイギリスから帰国後、明治36年から三年間住んだ場所なのだという。

そこで漱石は、かの有名な処女作『吾輩は猫である』を執筆したようだ。

数いる文豪の中でも、漱石が好きだった私にとって、それはなんとも偶然で、執筆の励みになったのを今でも覚えている。

そして、その谷中からも遠くないここ日暮里も同じく文豪の街なのだ。

この街に漂う品はそんな歴史から来ているのだろうか。

ところで、暑い。どこかに入らないと溶けてしまいそうな暑さだ。

もう6月も半ばだというのに梅雨はどこへ行ったのだろう?

道路の傍には、綺麗な紫陽花が気まずそうに直射日光に照り付けられている。

少し歩いただけで体力が消耗しそうな夏本番のような陽気だ。水分補給を忘れずに行こう。

東口から、歩いて約3分。

道なりに羽二重団子のお店を見つけた。まだ少ししか歩いてないけれど、ここで一息つくことにしよう。

涼しい店内は、装飾が少なくシンプルで落ち着いているが、客席のテーブルの真ん中は、団子形にくり抜かれていたり、羽二重団子にゆかりのあるものがいくつか展示されていたりと、随所にこだわりが感じられる。

羽二重団子とは、有名な文豪たちも愛していた団子で夏目漱石の作品にも出てくるものだという。

さすが、文豪の街だ。

席につき、メニューを開く。

色々とメニューはあるが、やっぱり団子屋さんなのだから、団子が食べたい気分。

「ぜんざい」「羽二重だんご」さて、どちらにしよう。

コーヒーとケーキもいいけれど、お団子とお茶も忘れてはいけない。

ゆっくりと「和」を感じながら、いただこう。一口あんこの方を食べてみる。

さっぱりとした甘味で、くどくない、シンプルな餡子は妙に安心感がある。続けて、緑茶をいただく。あぁ、甘いものってどうしてこんなにも染みるのだろう。暑い中歩いてた身体が癒されていく。

あらかた食べ終わり、店内を散策していると羽二重団子が出てくるページが開かれて展示されている『吾輩は猫である』にこんな一節を見つけた。

「休養は万物のびんてんから要求して然るべき権利である。この世に生息すべき義務を有して蠢動する者は、生息義務を果たす為に休養を得ねばならぬ。」夏目漱石『吾輩は猫である』p.208より引用

これはつまり、「生きているだけで本来休む権利があるし、むしろきちんと生きるためには休むことが必要不可欠だ」ということらしい。

ちなみにこの要約は、チャットGPTに聞いたものだ。

文豪の生きた言葉をAIに要約させるなんてとても罪深いことをしているような気がするが……。

私は、個人的に漱石のこんな人間味に溢れたところが好きだ。

昔の人の書いたものなのに、作品を読んでいると、「その気持ち、わかる!!」と思ったりする。

漱石自身、よく考え込んでしまう性格でノイローゼになってしまうこともあったようだが、このような言葉が出るのもそんな時期を経験したからだろう。

どんなに文明が発達して、物事が複雑化しても人間の感情は、「喜怒哀楽」であり、ピュアなままなのかもしれない。そう思うとなんだか愛おしいと思える、人間。

「文豪」というと、言葉やアイディアが次々湧き上がってくるような天才で、どこか現実離れした遠い存在のように感じることもある。

しかし、文豪だって一人の人間。こうやって、団子を食べたり一休みしながら作品を書き上げたりしたのだろうか。

人間はAIではないから、執筆する場所、本人の性格だって少なからず、作品にも影響してくるはずだ。

文豪も、生きていた。

そして、作者は亡くなっても作品のなかに込められた生きた言葉たちはいつまでも鮮度高く作品の中で輝き続け、そこで文豪たちと心で会話できるのだ。なんて素敵なんだろう。

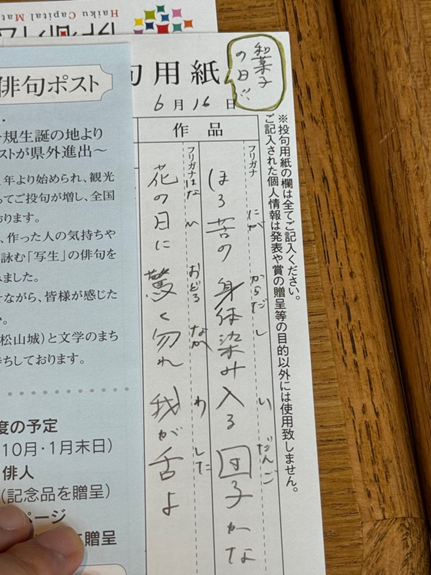

店の入り口に、俳句の投函ポストと専用の用紙を見つけた。

俳句といえば、私は以前、バラエティ番組に出演して俳句を詠み、【凡人】の称号を頂いた苦い経験がある。

当初私は、褒められる気満々で、かなり自信を持って挑んだこともあり、凡人という響きにリアルに収録中落ち込んでしまった。笑

しかし、今日は誰とも競う必要はない。徒然なるままに、せっかくだから句を綴ってみよう。

(ちなみにこの日は偶然にも和菓子の日だった。)

私は俳句に関してもちろんプロではない。もしかしたら俳句のルールに則っていないかもしれない。

そんな若干の不安はあるが、私はこの句が気に入った。だから、これで満足だ。

本来、言葉や詩って肩に力を入れて捻出するものではないだろう。

あの収録時の自分が想像以上にショックを受けてしまったのは、作家としても活動する自分が画面越しにどう見えるか気になっていたからだろう。

自分で自分を褒めるって難しい。

だけど、本来はこれでいい。こんな感じで上出来なのだろう。

漱石のいうように、生きているなら、休む権利だってあるはずだ。

ちょっと進んで、一休みして。ちょっと悩んで、また一休み。

そうやって私もめげずに今の言葉を綴っていくのだ。

そんな自分にたまに自分で小さな拍手を送ってあげよう。

♢

団子屋さんを後にして、また太陽の照りつける外へ出ていく。

今度は駅を越えて反対側の谷中霊園を目指して歩いて行く。ほら、霊園ってひんやりしそうだし。

観光地でもある谷中霊園には、多くの有名人が眠っている。

その中でも、徳川家最後の将軍・徳川慶喜の墓はやはり他の方の墓より大きく目立っている。

江戸幕府15代目将軍。それで、えっと、なにをした人だっけ……?

慌てて、スマホで検索にかける。禁門の変、大政奉還、江戸城無血開城、鳥羽・伏見の戦い−。

こんなに沢山のことをした人なのに一つも思い出せなかった。

クイズ番組だったらバカだと思われることろだった。ここがスタジオではなく、霊園でよかったとほっと胸を撫で下ろした。危なかった。

他の墓も周って見る。

ここにはもちろん、有名人だけでなく一般の人の墓もたくさんある。

全体的に、デザイン性に飛んだ墓石が多い。

自分が墓に入るなら、どんな墓だろうかと想像してみる。

とりあえず、徳川慶喜のように観光地になってしまうほどの大々的な墓ではないのは確かだろう。

しかし、墓にこだわっても、自分が入ることにはもうこの世にはいないんだから、墓にこだわるよりも今この世にいるうちにいい家に住んだほうが良さそうだ。

遺跡だって亡くなった後に作られる。後で遺跡にしてもらえたって、自分ではもう見れないんだから、そんな高貴な地位を生きてる間に頑張って目指さなくてもいいような気がしてくる。

そもそも、現代人って理想が高すぎやしないだろうかとふと思うことがある。

例えばこの前、友人が「性格も外見もとても好みの人がいたんだけど」といっていた。

その人とまた会うのかと聞いたら、会わないのだという。その理由を聞くと、とんでもない些細なことで開いた口が塞がらなかったことがある。まあ、ここではよしておこう。

しかし、これは例外ではない。完璧なものが世の中に溢れすぎていて、みんな他人にも自分にも少しの欠点も許せなくなっていないだろうか。

かくいう私も自身の中の納得だけでは足りなくて、誰かからの言葉、賞賛を求めてしまうことがある。ちょっとしたことで落ち込んでしまったりもするのもきっと知らないうちに、理想が高くなっているからだろう。

谷中霊園を出て、千駄木方面へ歩いていくと、通り道にある占い館や台湾茶のカフェなどが集まった場所があった。

私自身は占いなどを特に信じているわけでもないし、占ってもらったことは人生で家族と旅行に行った時やテレビのロケなど、合わせても数える程度しかない。

しかし去年の春、「面白そう」という理由だけで思い立ってタロットを独学で学んだことがある。

それから、たまに自分が迷った時や、友人にやることがあるが意外と評判がいい。少し齧ってみてわかったが、タロットカードを読むことと小説を書く作業は似ている。

どちらも、ある題材があって、そこから自分なりに読み解いて話を作っていくからだ。だから、自分の書いた小説が「面白い」と言われるのと、自分が占った時に「当たる」と言われるのはある種同じ嬉しさがある。

ここで立ち寄った占い館には、色々と占いの種類があったが、どうせならたまには受ける側に回ろうと、タロットをやってもらうことにした。

最近独立したり、周りの人間関係が変わったりと、私は現在占うにはもってこいの人間だろう。

結果は、正直あまりしっくりきたとは言い切れないかった。だけど、こうやって自分の悩みだったり、人生だったり、他人には「どうでもいい」と思われてしまうことを、占い師は真剣に話を聞いて一緒に未来を悩んでくれる。それが占いの醍醐味ではないだろうか、そんな気がした。

そして、私はやっぱりどちらかというと、誰かの本を読むより、書く。

占われるより、占う方が好きかもしれない。

そんなふうに息抜きをしつつ、また歩道橋を渡りさらに歩きを進めていくと、せんべえ店やカヌレ専門店だったりなんだか独特なお店が増えてきた。

さらに進んで行き、石の階段の一番上に辿り着くと、いろんなお店が密集した通りが見える。

ここは、谷中銀座商店街へと続く「夕やけだんだん」という階段だ。

空はまだ明るいから夕焼けは見れないけれど、商店街と空が一望できる素敵な場所だ。この時間でもその景色を撮影している人がちらほらいる。

階段を降りて、谷中銀座へ入っていく。

まず向かったのは、異国情緒漂うトルコ料理店。

店頭にはカラフルなタイルやブレスレット、ポーチなどが並び、店内にもランプや絨毯などのトルコ雑貨が売られている。現地出身であろう、かなり気さくな店主さんが出迎えてくれて、なんだか海外旅行に来た気分になる。

まだ入り口付近なのに、恐るべし。

谷中銀座はただの商店街ではないのだろう。

店員さんに乗せられるがままに、おすすめの「食べきれないコース」を注文。

しばらくすると、ナン、ご飯、スープ、肉料理(鶏肉、羊肉、豚肉)、そのほかもたくさん、文字通り、食べきれないほどの料理が次々と運ばれてくる。

テーマパーク飯にも引けを取らない豪快な見た目、かつ本格的な料理の数々に気分があがる。

途中入店した若い男性三人組に対し、「男だけなんて、テンション下がるなあ〜」と店主が冗談をいい、そのお客さんと友達のように一緒に笑った。

この空気、日本人が店主のご飯屋さんだったらあまりないだろうな。みんな海外旅行の気分でここにくるからこその仲間意識や寛容さなのかもしれない。

そういえば、年始にLAに旅行に行った時、私は日本にいる時よりオープンな性格になっていた気もする。東京にこんなに非日常を味わえる、楽しい場所があったなんて、、、。観光客が多いのも納得できる。

やはり、恐るべし谷中銀座。

コースは結局、本当に食べきれなかったので、お店に用意してもらった容器に入れて持ち帰ることにした。

食べ終わると、雑貨を一通り見て、枕元におけそうな淡いピンクのランプとこれまた可愛らしい小さなポーチを購入することにした。旅行に行ったら、お土産を買わずにはいられない、そんな気持ちだ。

再び、商店街へ出る。

陶器屋さんにカフェ、ガチャガチャコーナー、その他いろいろ親近感の湧くお店から、都心にはない下町情緒の溢れる谷中銀座ならではのお店まで、数々の素敵なお店は並んでいる。

しかし、その全てを散策するには時間と体力が足りない。お腹もいっぱいだ。

私はそれら魅力的なお店に目移りして忙しくしていたが、そんな中、店先に座りただぼーっと近くの煙突からでる煙を眺めている店のおじさんが目に入った。

そうか、私にとって非日常に映るこの景色も谷中に住んでいる人には日常なのだ。

当たり前のことだが、私が都心で日々仕事にセカセカと追われている最中も、ここで生きている人はこの場所の日常を生きている。なんだか、パラレルワールドの世界みたい。

今と昔が混在する街、日暮里。この街で、文豪たちはどんな景色を眺めていたのだろう。

かつての偉人たちにも、この街の人にも、普通の今日があり、明日があり、それぞれの一歩がある。

だから、私も明日からまた私なりの普通の道を行こう。

食べきれなかったトルコ料理は、きっと明日の朝ごはん。

次訪れた時は、あの階段で夕焼けを見れたらいいな。

早歩きでも遅歩きでも、自分の歩幅が道になる。

歩くのが下手なんだったら、どうせなら人よりユニークで面白い道をゆこう。

さて今度はどんな街を歩こうか。次回へ続く。

モモコグミカンパニー

9月4日生まれ。東京都出身。ICU(国際基督教大学)卒業。

2023年6月29日の東京ドームライブを最後に解散したBiSHのメンバーとして活躍。

メンバーの中で最多の17曲の作詞を担当。2023年9月から音楽プロジェクト(momo)を始動。

執筆活動やメディア出演を中心に幅広く活躍。

著書に『御伽の国のみくる』『悪魔のコーラス』(ともに河出書房新社)、『解散ノート』(文藝春秋)、

『コーヒーと失恋話』(SW)など多数。