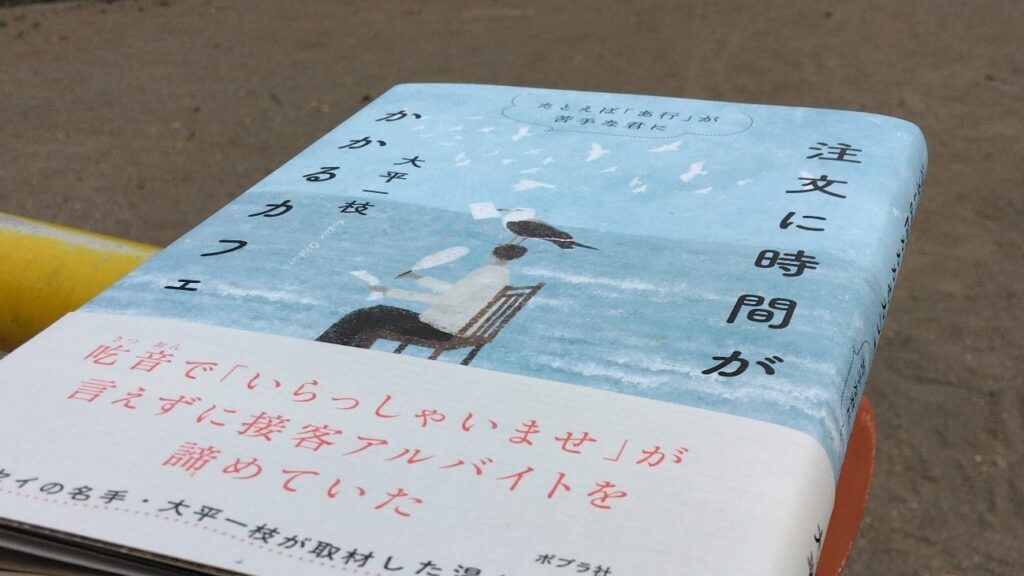

この本は、「いらっしゃいませ」やメニュー、代金が言えず、接客のアルバイトをあきらめていた若者たちが始めた風変わりなカフェを取材したルポルタージュだ。若者たちの共通点は話し言葉がなめらかに出ない「吃音(きつおん)」があるということ。彼らの思いを探り、言葉にならない思いを紡ぎ出したのは作家の大平一枝さん。著者の大平さんと吃音当事者で「注文に時間がかかるカフェ」の発起人である奥村安莉沙さんにお話をうかがった。

(司会/文責 編集部 野村浩介)

――大平さん、今回はこちらからお願いして取材・執筆をしていただきましたが、どんなお気持ちで引き受けていただいたのでしょうか。

大平一枝(以下、大平) わたしの仕事にはエッセイもあれば、ルポルタージュみたいなものもあります。この本はルポルタージュ寄りだと思うのですが、自分の考えや気持ち、いろんな感情も、わからないなと思う戸惑いも、そのままぶつけていこうと思って書きました。そういう仕事はそんなに多くなくて、力が足りていない自分をも出していくことでしか進めないと思ったのですね。

――力が足りていない自分、ですか?

大平 ええ。取材を始めた当初、私には吃音にたいする知識はなかったし、10代の子に対する先入観もありました。先入観をもたないようにしようと思っても、あったんですね。吃音の人はきっとこうだろう、10代のときはしんどかったのだろう、とか。自分のなかに思い込みの壁があった。それを破るには、背筋を伸ばして奥村さんや取材する人たちの懐に飛び込んで行くしかないと思ったんです。奥村さんをはじめ、「注カフェ」のメンバーには素敵なエピソードがいっぱいある。でも、それだけだと、ふわっとした話になってしまう気がしていました。もっと、その奥にあるものをつかまないと本当の作品にはならないなと。私は多様性についてわかった気になっていたけど、わかっていなかった。それから、個人的なことを言うと、自分の喋り方が嫌いだったのですが、人の話を聞けてなかったからなんだって思ったんですね。それはものすごく大きな発見でした。

――私が最初に奥村さんにご連絡したのは、去年の11月でした。具体的なテレビや新聞の取材とかではなく、まずはお会いしてお話をうかがいたいという、かなり漠然としたリクエストに応えてくださったのは、どうしてでしょう。

奥村安莉沙(以下、奥村) いただいたメールから、吃音について知ろうとしてくださっているのが伝わって来て、具体的なお話につながらなくても、お会してみたいと思ったんです。当時の私は、吃音当事者としか、あまり会っていませんでした。吃音のコミュニティの外にいる人ともっと積極的に会ってみようと思っていた時期です。不安だったんですけど、一歩踏み出してみようかなと。

――私が奥村さんにお会いした時、すでに「注文に時間がかかるカフェ」は様々なメディアに取り上げられ、話題になっていました。奥村さんは子どもの頃、将来は接客の仕事をしたいと思っていた。けれど、大人になるにつれて吃音が重くなり、いつしかその夢を思い出すこともなくなっていたのですよね。でも、ある日、奥村さんは自分の夢と再会します。本の中に書かれていますが、子どもの頃に書いた自分宛の手紙を見つけてしまったときのことを改めてお話ししてもらっていいですか?

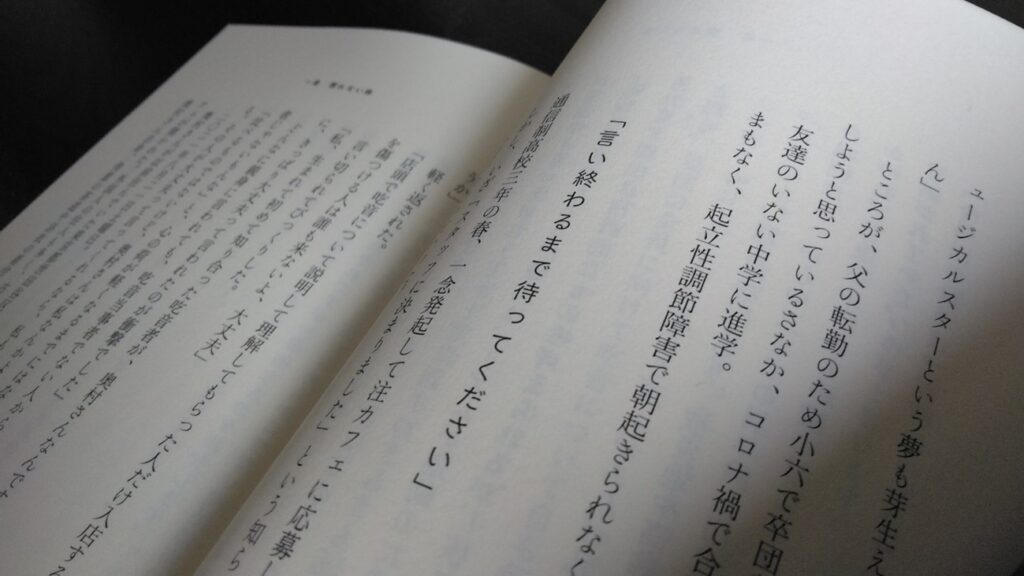

奥村 20歳前後かなと思うんですけど、当時は実家に住んでいました。たまには自分の勉強机を整理しようかと思って、引き出しをぜんぶ引いて、奥のゴミとかを掃除していたんですね。そうしたら奥の方からくちゃくちゃになった紙が出てきた。あれ、これなんだろうと延ばしてみたら、「20歳になった安莉沙へ」と未来の自分に書いた手紙だったんです。記憶がないのですが、鉛筆の文字は私の字でした。そこに「カフェの店員さんになる夢は叶えていますか」という一文があったんです。そのときは大学の夏休みで、工業団地で車の部品をつくるアルバイトをしていました。人とあまり話さないでいい仕事です。毎日、帰り道にスターバックスで自分とおなじくらいの店員さんが接客していたのを見ていたので、手紙が出てきたとき、ああ、小さい頃のわたしはこういう夢をもっていたんだなと。

――夢のことを忘れていた?

奥村 忘れていたかはわからないんですけど、ぜったい自分には無理だと思っていたので、そっちのほうが大きかったですね。ぜったい、無理って。

――でも、奥村さんは「ぜったい、無理」と思っていた「接客」の夢を叶えていきます。「注文に時間がかかるカフェ」を始めて、自分の夢ばかりか「接客をしてみたい」という吃音の若者たちの夢を叶えていく。どうしてこんなことができたのでしょう?

奥村 オーストラリアの留学経験が大きかったですね。ざっくばらんな文化というのでしょうか、いい意味で大雑把なんです。だから、私もオーストラリアで、思いがけずカフェの店員のアルバイトができたんです。町を歩いていると、「え、この状態でお店はじめちゃったの?」って驚いてしまうような店も見かけました。スタートアップへの敷居が低くて、条件がそろっていなくても、まずは始めてみるという感じです。だから私もやってみようって思えたんです。

――カフェの店員をやるには、こうでなければならないということがあったら、できませんよね。

奥村 ええ。「注カフェ」のスタッフには、バリスタみたいにちゃんとコーヒーがつくれるとか、あいさつもちゃんと出来てとか、そういうことを求めていません。お客様にもそこは期待しないでくださいね、と最初から伝えてしまう。「吃音があるけど、接客の仕事をしてみたい」。ただ、それだけです。それがある意味、いい方向にいったのかなあと思います。

――第一回の「注カフェ」をやろうと思ったときと、いまの状況はだいぶ違いますか?

奥村 まったく違います。わたしはサラリーマンで、一年に一回くらい休日に、趣味として「カフェ」ができたらいいなと思っていたんです。ほんとうにそれだけだったんですけど。最初は自分のように吃音があって接客をしたい人なんて、変わり者の部類なんだろうと思っていました。話すのは苦手だけど話すのは好き、そういう人はあまりないのかなと。でも、注カフェの二回目のときには、全国各地からスタッフが高速バスにのってやってきてくれたんです。不思議な感じでした。

――やってみたい人が、いっぱいいたんですね。やってよかった?

奥村 やってよかったです。わたし自身、人間不信だったんですけど、人を信じられるようになりました。今まで、いろいろ経験してきたなかで、吃音がある自分は人には受け入れなれないだろうと思っていました。でも、全国をまわっていると温かい言葉をかけてもらうことが多かった。最近、気づいたんですけど、日本語を勉強している外国人の方とか、優柔不断でメニューをみて決めるのに時間がかかる方とか、思いがけない人に「注カフェがあってよかった」って言ってもらえるんです。吃音じゃないけど「注カフェ」を必要としてくれている人がいるんだとわかって自信になりました。

――場所によっては、何も知らずに立ち寄ってくれるお客さんもいるんですよね?

奥村 はい、いらっしゃいます。JR三ノ宮の駅前で注カフェをやったことがあるんですが、その時、おそらく単純にコーヒーを飲みたくて並んでくださっている男性のお客さんがいたんですね。列に並んで待ちながら、なんども腕時計を見ていたんです。あ、これはきっとクレームになるなって、ちょっとどきどきしていました。でも、その方が「きょうは久しぶりにコーヒーの味がする」っておっしゃったんです。

大平 注カフェは接客をしてみたいという吃音のある若者たちの場をつくるというのが最初のコンセプトだと思うのですが、来てよかったと喜んでくださるお客さんもとても多いですよね。「しゃべるのは苦手だけど接客をやってみたい」という人は、当事者全体でみると、どれくらいいると思いますか?

奥村 一回はやってみたい人はけっこう多い気がします。なりわいにしたいとかまではいかなくても。

大平 取材していくなかで、「私ももうちょっと若かったら、やりたかったな。もう27だから、応援する側にまわる」という人もいました。私もね、「しゃべるのは苦手」なら、「しゃべるのは好きじゃない」という人が多いのかと最初は思っていたんです。でも、ちがった。「しゃべるのは好き。うまくしゃべれないだけ」。そこでも私は思い違いをしていました。

――大平さんにお仕事をお願いしたと思ったのは、『それでも食べて生きていく 東京の台所』を読ませていただいて、「大平さんは切り取らない人なんだな」と思ったことが大きかったのです。情報を切り取って消費したり、自分の都合のいいように利用したりしない。情報を切り取らないで、まるごと人のなかに入って行こうとする。今回も、大平さんは時にはスタッフのようになって、注カフェにかかわっていらっしゃいましたよね。奥村さんは大平さんの取材、どうでしたか?

奥村 ほんとうにありがたかったです。(大平)一枝さんがいなかったら、参加できなかった子もいたと思うんです。接客をやってみたいとスタッフに申し込んでいても、当日が近づいてくると、からだとか心がついていかなくなる。そんなメンバーと、一枝さんは事前に一対一でオンラインで話してくださったこともありました。うまくリードしていろいろ質問してくださったとき、その子の顔がぱあっと明るくなった。そして当日も参加できたんです。

大平 奥村さんが彼や彼女たちと一人一人丁寧に環境をつくってくれたからこそ。私はただそこにのっかっただけでです。でも、ああいう体験をさせてもらうことで、自分もこの「注カフェ」のテーマに入り込めたんですよね。今までのインタビューを集めても本にはなったと思うんです。でも、1回、2回会って話を聞いただけじゃわからないと思った。奥村さんに対しても、こんなことまでしていたのか、と驚くことがいっぱいありました。香川でやったとき、たまたま民宿がいっしょになったんですよね。

奥村 そうでしたね。

大平 奥村さん、すごく重そうな大きいスーツケースをもっていて。民宿で上がり框にのせるのも大変なくらいな。この人、こんなのを持って日本中を飛びまわっているんだとびっくりして。なんとしても若い人たちの夢をかなえたいという、その心意気に打たれました。

――吃音のある人は、人口の1%はいると言われていますよね。すごく身近なはずなのに、理解が進んでいるとは言えない現状がある。「吃音とは?」と聞かれたら、今の奥村さんはなんと説明しますか。

奥村 ひとことでは言えないと思うんですよね。症状も、ニーズも、向き合い方も人さまざまです。症状で言えば、「お、お、お」と同じ言葉が出る連発、「おー」と伸びる伸発、言葉がつまって出ない難発という、三つがあります。会話するときに相手にどうして欲しいかというニーズも、人によってさまざまです。わたしは最後まで人に話を聞いてほしいタイプですが、言いたいことを推測して先に言って欲しいという人もいるんですね。だから、もし吃音について悩んでいる人がいたら、その人の気持ちを尊重してほしいと伝えています。

大平 そう、一人ひとり違いますよね。取材していてわかったのは、リラックスしたら吃音が出る人もいれば、緊張すると出る人もいる。実社会のなかでいつも言いやすい言葉に換えてしゃべっているから、「いっそ思い切りどもってみたい」と話してくれた人もいました。こんなにも多様なのか、と。気持ちに寄り添うってよく言うけれど、聞かないとわからないんですね。吃音を持っている人はこういうことに悩んでいて、こうしてもらえることを望んでいるという共通のパタンみたいなものはない。考えれば当たり前のことなのですが。

――だからこそ、一人ひとりと向き合うわけですね。

大平 そうなんです。それを奥村さんはずっとやってきた。相手のことを決めてかからずに、ちゃんと丁寧に聞くんですね。私はそれがわかってから、奥村さんのまねをして取材したんです。それだけで気持ちがいいの。一人ひとりに、ちゃんと聞く。私は「東京の台所」の取材を300軒くらいしているんだけど、「注カフェ」の取材を終える頃、「この方は吃音じゃないかな」と気づくようになったんです。今まではまったく気づかなかった。気づけるようになったことがうれしかった。でもね、気づかれるのが嫌な人もいます。そういうことも含めて、私はこの取材を通して、「人に寄り添うレッスン」をさせてもらったような気がしています。レッスンの百段あるうちの、まだ三段くらいだけど。「しゃべるのは苦手だけど、しゃべるのは好き」という若者たちが、一歩前に踏み出すために何をすればよいのか。奥村さんは具体的な方法をいっぱいもっている。注カフェにはその蓄積があると思いました。これはね、ふつうの人間関係とか組織でも応用できると思うんです。

――たしかに具体性なアイデアが、注カフェにはいっぱいありますね。シンボリックなのはマスクでしょうか。コロナ禍のマスクすら、スタッフ一人一人がそこにメッセージを書き、うまく生かしていましたね。あの発想はどこからでてきたのでしょう?

奥村 接客業って顔まわりがみえないと表情がこわくみえるし、致命的だっていうような話をしている人もいました。でも、ちょうどその頃、注カフェで新しい課題が出てきたんです。

――課題というと?

奥村 注カフェでは来てくださったお客さんに最初に吃音についての説明をするんですけど、その一般的な配慮方法を説明しても、そこから漏れてしまうスタッフがいたんです。共通の説明方法は「最後まで話を聞いてください」っていうふうにしていたんですけど、「いやいや、自分は推測して相手にかわりに言って欲しいんだけど」と。じゃあ、マスクに全員が自分のニーズを書いたら、どうだろうって。ひとりひとり違うニーズがあるんだとわかるし、いいんじゃないかと思ったんです。

大平 「たくさんお話ししたいです」とか、「最後まで話を聞いてもらえるとうれいいです」とか、みんな自分のしてほしいことをマスクに書いているんですよね。ハートマークをあしらったりして。あれを見ているとマスクの下は笑顔なんだろうなって、うれしくなる。チャーミングなアイデアなのよね。

――奥村さんは大平さんの取材を受けて、思いがけなかったことってありましたか?

奥村 私の親をインタビューしてくださったじゃないですか。母はこんなことを思っていたのかと。こんな機会がなければ、一生聞けなかったと思います。財産になりました。吃音のことって、ある種、奥村家ではタブーだったので。大平さんっていう人が奥村家に入ってくれて、いろいろ聞いてくれて、はじめてわかったことがありました。直接、私に対してだったら、母も言ってくれなかったんじゃないかなと。大平さんに感謝です。

大平 奥村さんは、これをいうとお母さんが心配するんじゃないかと思って、言っていないことがあるし、その反対にお母さんが言えなかったこともある。きっと日本中の吃音当事者の親子におこっている現象だろうなと思いました。親は子を思い、子は親を思って。ひとつのエピソードに双方からのグラデーションがかかっているんですね。わたしはまんなかにいて両方から話を聞くから、ほかの家族も同じだなって思いました。すごく苦しかったことを親にはやわらかくしか伝えていない子ども。親は子どものこと知りたいけど、傷つけたくないから踏み込めなかったり。それは当然だし、だから、吃音っていうのは、吃音がないお父さんやお母さんも悩んでいる。もう少しだけ周囲の理解があるだけで、お母さんが孤独に戦わなくていいのにと思ったこともありました。日本の吃音当事者は孤独です。でも、それは周囲も心を寄せれば解決に近づける。いっぽう吃音の子をもつお母さん、お父さんへのケアはまったく足りない。だから、この本をなんとかその方たちにも届けたいと思っています。

奥村 大平さんは、最初にこの話があったとき、躊躇しませんでしたか。大平さんが書いてくださることになったとうかがったとき、私はきっと大平さんも吃音当事者か、身内に当事者がいる方なのかなと思っていたんです。でも、お聞きしたら、違うって。

大平 躊躇はぜんぜんなかった。私、むかし児童養護施設に勤めていたことがあるんですね。中高生が得意というか、10代の子とかかわるのが好きだった。でも、その子たちを残して担任をやめて上京してしまったんです。やり残した感がずっとあったんですよ。だから、若い人たちのなかに飛び込むことはなんにも躊躇はなかった。

奥村 いちばん最初に一枝さんの家でお話ししたときに、「自分の人生のテーマは言葉をめぐる旅だ」とおっしゃいました。私も吃音があるので、その言葉が心に残っています。ここで注カフェの旅はいったん終わったと思うんですけど、今回の旅はどうでしたか?

大平 自分が信じていた言葉のうすっぺらさに気づいたのかな。なにも知らないで書いてたなと。自分が知らないところで、言葉で人を傷つけていたかもしれないし、吃音の人もまわりにいたかもしれないけど、気づかなかった。最近ね、今使おうとしているこの言葉、わたしは本当にわかっていってるのかなと立ち止まれるようになったの。

奥村 私、むかし介護の仕事をしていて、まわりの同僚がみんな、「ありがとうございました」って言ってもらえるのが仕事のやりがいですと言っているのに、自分はそう思えなかったんです。なんで私はうれしく感じられないのだろうと、一枝さんに相談したことがありましたよね。そしたら、「それくらい奥村さんが自分の言葉を大切にしているからじゃない?」っておっしゃった。なるほど、これは言葉をめぐる旅をしてきた一枝さんならではだなあと思いました。

大平 奥村さんは、注カフェに参加してくれた若い人たちが成長していくの見るのが、きっといちばんうれしいことなんだよね。そこに、いちばんやりがいを感じている。私には、そのことがとても尊くて。こんな30代の若者がいるのか、と学ぶことばかりでした。年を重ねれば重ねるほど、思い込みがすごく増えて行くんですよ。もう、まっさらじゃない。でも、奥村さんや注カフェを取材させもらったことで、降り積もったものを少しはがしてもらえたかな。言葉をめぐるいい旅ができたと思っています。

奥村 そういうふうに思ってくださる方だからこそ、注カフェのメンバーも心をゆるしてくれたんですね。

――今後の活動ですが、どんなことをしていきたいですか?

奥村 今までの「注カフェ」は、「ここに来てください」と言われて行くような形が多かったので、開催地はわりと人が多い地域になってたんです。東京とか、大阪とか。でも、回数を重ねるうちに、だんだん新しい広がりがなくなっていきます。なので今年からは、受け身ではなく、自分からは積極的に発信していくことを大切にしていきたいなと思っています。

大平 今の仕事をして29年が経ちました。どんな人を取材しても、有名な女優さんであれ、10代の若者であれ、なにも失っていない人なんていないんですね。かたちのあるもの、ないものであれ、夢であれ、健康であれ。小さい事でも、みんな何かを失って生きている。私自身も、自分の好きなことを選んでしまったことで、さっき言った児童養護施設の子どもたちと卒業を待たずに別れてしまいました。今でも、うしろめたさがあるんですよね。いろんな事情で両親のところで育てられなくて、施設にいたわけですから。誰しも失ったものがあります。ないはずはない。でも、その先に、希望をぜったいに書こうと思っています。それは注カフェの本を書いて、奥村さんに教えてもらったことです。あなたは一人じゃない。希望をもって生きて行こう。そう伝えたい気持ちが強くなりました。

対談を終えて

大平さんが吃音の若者たちのなかに飛び込み、からだごと受け止めてく書いてくださった原稿を読んだ時、はからずも落涙した。日本のあちこちで繰り広げられている「注カフェ」の活動には無数の人間ドラマがある。それは多様であり、一言でくくることなどできない。でも、通底音のように響くこの温かさを言葉にするなら「信頼」だ。「人間不信」から「信頼」へ、それぞれの場所で一歩を踏み出した人たちがいる。最初はささやかな一歩かもしれない。でも、その勇気の一歩が、新しい光景を生み出していく。人の輪がひろがり、見えなかった人間の奥行きが現われる。「待つ」は、「信じて待つ」に違いない。人を疑う材料を数え上げるのはたやすいけれど、自分の責任において、相手を信じて語り合うことからしか生まれないドラマがある。お二人のお話を聞きながら、『注文に時間がかかるカフェ たとえば「あ行」が苦手なきみに』に描かれた忘れえぬいくつものシーンがよみがえる。これは希望の本。一人でも多くの人に読んでもらいたい。

『注文に時間がかかるカフェ たとえば「あ行」が苦手な君に』