*

庭へ出た。

刑事達に依頼した枝切り作業が終わったらしい。

相変わらずのいい陽気で、殺人事件や身内同士の醜い罵り合いが嘘みたいだ。のどかな太陽は、さっきより少し傾いている。

早速、館の南側の外壁に向かった。勒恩寺を先頭に木島が続き、名和警部が律儀についてくる。

現場には、ノコギリを持った刑事が一人残っていた。スーツの上着は脱いで、腕まくりしたワイシャツが汗だくである。

「主任、三十分かかりました」

「ご苦労。よくやってくれた」

名和警部の心からの労いの言葉を受け、刑事は憎々しげな一瞥を探偵と木島に向けて、その場を立ち去る。

勒恩寺は何も気にしていないけろりとした顔つきで、倒木の枝を観察している。

邪魔な枝が切り払われていた。

ただし全部の枝が切られているのではない。建物の外壁に面した一部だけだ。頭の届く上のほうは切らずに放置してある。地面に接した部分と、その上部だけが切り払われている形である。外壁に向かって、枝のトンネルができている感じだ。高さは一メートル少し。腰をかがめるだけでは奥には進めないほど、狭いトンネルだった。刑事達が探偵のリクエストに気分を害して、とりあえず壁まで届いていればいいんだろう、というヤケっ八な姿勢で作業した心境が伝わってくる。

勒恩寺は、そんな刑事達の精一杯の抵抗を何とも思っていないふうに、

「よし、これで行けるな、潜ってみるとするか。警部殿、いいですね」

「好きにしたまえ」

答える名和警部も若干投げやりだ。木島は置いていかれまいと、

「勒恩寺さん、僕も一緒に行って構いませんか」

すると探偵は、ちょっとびっくりしたように「ああ、君、いたんだっけ」という顔つきになってから、

「ああ、構わない、ついて来たまえ」

と、答えた。

枝のトンネルは低く、おまけに狭い。二人入ればぎゅうぎゅうだ。四つん這いになって二人で進む。といっても、五、六歩進めば壁に突き当たる。不平を云う暇もない。

外壁は、相当に経年劣化が進んだ板張りだった。ペンキが剥げていて地肌がほとんどムキ出しになっており、あちこちにひび割れが見られる。やはりオンボロ屋敷という表現がぴったりだ。

そんな壁の一部に、勒恩寺は手を伸ばす。四つん這いの窮屈な姿勢のまま、背後から木島はその手元を覗き込んだ。

「ふん、判りにくいな。見たまえ、木島くん、どこが穴の出口か、ちょっと見たくらいではよく判らない」

確かに板壁は全面がぼろぼろで、デコボコだらけだ。どこもかしこもひび割れている。ただ、二本の糸のような物が板の隙間から飛び出している箇所がある。もちろん例のテグスと導火線だ。それでそこが穴の出口だと判る。地面から五十センチほど上がった壁面で、つまりこの高さが内部の床の高さになるわけだ。

勒恩寺はポケットから小型のナイフを取り出した。

「探偵の七つ道具のひとつ、ミニナイフだ」

と、小学生みたいな無邪気さで云う。ナイフは指一本分くらいの長さしかない。確かにミニだ。

「これ一本あれば色々と便利だぞ。拘束されてもロープを切断して脱出することもできるし、時限爆弾を解除するのに赤か青のコードを切れる。いざという時には武器にもなる。そしてこんなこともできる」

と勒恩寺は、テグスが飛び出している板の隙間にナイフの先を差し込み、こじる。

ぽろっと、壁の一部が外れて落ちた。

元々取れるようになっていたのだろう。底辺二センチ、高さ七センチほどの直角三角形の板の切れ端だ。それが外れて落ちてきた。勒恩寺はその切れ端を片手でつまみ上げ、

「なるほど、元から腐食で落ちかけていたのを誰かが外れるようにしたようだな」

勒恩寺がつまんだその部品を見ると、なるほど一部が腐ったように風化していて、三角形の短辺だけが刃物か何かで切り出したように見える。

この直角三角形の小さな切れ端が、蓋のように外壁の一部になって、そこを塞いでいたのだ。

「他にもこんなふうに腐食で外れかけているところがいくつもあるな」

と、勒恩寺は四つん這いのまま、ぼろぼろの外壁を見上げる。

「ここもちょうど取れかけていたんだろう。犯人はそれを利用したんだ」

その切れ端が外れた壁には、当然のことながら穴が開いていた。とはいえ二センチかける七センチなので、穴は平べったく、狭い。その隙間からテグスの端がだらりと垂れ、導火線も地面につかない程度の長さでぶら下がっている。

「探偵の七つ道具のひとつ、ミニペンライトだ」

勒恩寺が得意げに云った。いつの間にか手に、万年筆のような細長い物を持っている。どこから取り出したのだろうか。

ペン型のそれを捻ると、先端に灯りが点いた。ライトを壁の細い穴に近づけ、地に這うような姿勢で勒恩寺は、自分も顔を寄せて穴の中を覗き込む。

「なるほど、こうなっているのか、一目瞭然だね。うん、判りやすい」

独り言をつぶやいてひとしきり覗き見て満足したらしく、万年筆のようなライトを渡してきた。

「木島くんも見てみたまえ」

場所を入れ替わって、木島は勒恩寺と同じ体勢になった。ライトを使って穴を覗く。

外壁の板の向こうに、五センチくらいの幅の空間があった。その奥に内壁の板が見える。恐らく空間には、断熱材か防音材か何かが挟み込まれていたのだろう。それが長い年月で劣化して崩壊し、下に落ちてしまったのだと思われる。今はただ、すっぽりと何もない暗闇があるだけだ。

テグスと導火線は、その空間を通って内部の壁の向こうへ通っている。

ライトに照らされてそちらの風景も見える。

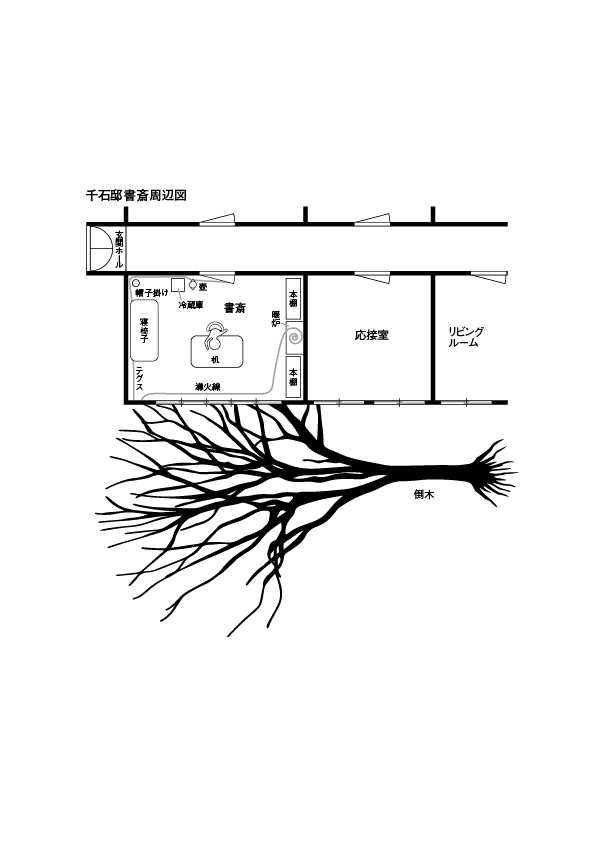

目の高さに書斎の床がある。そこに導火線が伸び、右手に進んで見えなくなっている。テグスはまっすぐ伸びていて、クラシックな寝椅子の下を這っているのが見える。ただ、視界が狭いのでそれ以上は見えない。しかしこれで充分だろうと、木島は思った。糸と針の仕掛けはこうして外に繋がっていた。それを確認できれば目的は達したことになる。

「よし、これでいい」

と、勒恩寺が手を伸ばしてきて、三角形の切れ端を壁の隙間に嵌め込んだ。それはパズルの部品みたいにぴったりと嵌まった。ぼろぼろの外壁に自然に溶け込んで、壁の一部になる。テグスと導火線の二本が挟まれて飛び出していなければ、そこに穴があるとは気がつかないことだろう。

「さあ、出よう、これじゃ狭くて敵わない」

と、勒恩寺が云った。

*

再び現場に戻ってきた。

書斎だ。

遺体はすでに運び出されていて、重厚な机には誰の姿もない。多量の血痕が残されているけれど、ご本尊の不在は心理的負担が大いに軽減される。木島は顔には出さないが、心底ほっとしていた。

数人の刑事達があちこち嗅ぎ回っていたが、例によって名和警部が人払いしてくれた。舌打ちしながらぞろぞろと出て行く刑事達。敵意に満ちた視線を向けられるのは今日何度目だろうか。

勒恩寺はそんな刑事達の冷たい目などなかったかのように平然と、

「ではやってみよう、警部殿、お願いします」

名和警部は心得顔で、

「判った」

と、書斎の奥へ向かって行く。そういえばさっき、枝のトンネルを出た後で何か打ち合わせをしていたようだったが、何を始める気なのか。木島が黙って見守る中、名和警部は窓の横に立った。テグスが床の隙間に潜り込んでいる辺りだ。

「おい、やってくれ、ゆっくりとだぞ」

名和警部は壁に向かって大きな声で命じた。

「了解」

と、外からくぐもった声が聞こえてくる。

「さあ、いよいよだぞ」

そう云って勒恩寺は両掌を擦り合わせている。

「何を始めるんですか」

尋ねる木島に、

「実地検証だよ、よく見ていたまえ」

勒恩寺は、悪戯っぽい目で笑いかけてきた。

そうこうするうちにテグスに変化が起こった。

だらりと床を這っていた糸に、張りが出てきたように見える。例の穴の外から引っぱっているのだろう。多分、やっているのは警部の部下の一人だ。こんなことに付き合わされる我が身の不運を嘆いているのが想像できる。

なるほど、実地検証というのはこの糸と針の仕掛けを実際に作動させてみることだったのだ。

勒恩寺は楽しそうにそれを見つめ、木島も固唾を呑んで一緒に見守る。

テグスが引かれ、どんどん張りが強くなる。床から離れて宙に持ち上がる。壁の穴、寝椅子の下、帽子掛けで九十度方向を変え、冷蔵庫の下を潜っている。そして青磁の壺の取っ手を通って、ピンセットの頭へと力がかかる。ピンセットはドアの鍵のつまみを挟み込み、直角にそそり立っている。

やがてテグスの張りに限界がきた。ピンと張りつめ、弓の弦のごとくきりきりと引き絞られる。ピンセットの頭から伸びたテグスは、左斜め下四十五度くらいの角度で引っぱられている。壺の取っ手の位置がピンセットより低いので、それで斜め下を向いているのだ。

ぴきぴきとテグスが張り、ついに均衡が崩れた。斜め四十五度下に引かれて、ピンセットが、がくんと横倒しになる。縦だったピンセットは一気に横になった。その動きで、ピンセットが噛んでいた鍵のつまみも九十度回った。これで鍵がかかった。ロックされて密室ができたのだ。

テグスはなおも引かれる。今度は鍵のつまみを挟んでいるピンセットの口の部分に限界がきた。下四十五度の角度に引かれ、ピンセットはすっぽりと抜ける。ピンセットの先端にゴムのカバーが嵌められていたのは、この時金属同士が擦れ合ってつまみに傷がつかない用心のためと思われる。よく考えられている。

ピンセットは軽い音を立てて床に落ちた。これで密室は完成し、残りの工程は仕掛けの回収である。

テグスが引かれ、ピンセットが進んで行く。

壺の取っ手の部分で一度宙に持ち上がり、取っ手をすり抜けるとまた床に落ちる。ずるずると冷蔵庫の下を潜り、帽子掛けの支柱を九十度回って方向移動する。寝椅子の下を通って、とうとう壁の隙間まで辿り着く。そこで少しつっかえる。隙間が狭くてピンセットが通りにくいのだ。しかし頭を引かれているピンセットは、隙間の狭さに合わせて脚部を畳んだ。何かを挟む時の形に平たくなったピンセットは、どうにか壁の隙間に潜り込む。そして壁の隙間を通って部屋の外へと消えていった。庭にいる刑事が回収したのだろう。

こうして現場に残されたのは、ロックされた鍵だけ。糸と針の仕掛けは見事に機能したのだ。

緊張して見守っていた木島は、無事に終わってほっと息をつく。

「ブラボーっ、ブラボーっ」

隣で勒恩寺が大興奮の体で両手を叩いている。一人スタンディングオベーションだ。嬉しそうな勒恩寺は、

「素晴らしい、このレトロな味わい、これぞ由緒正しき糸と針の密室だ。テクノロジーが幅を利かせるこの時代にあって優雅で復古調のこの風格はどうだ。すべての人々が小型コンピューターの端末を手にした現代で、よもや本物の糸と針の密室にお目にかかれるとは、何とも素晴らしいではないか。このクラシカルな美学、簡易ながらも心強い手動式の頼もしさ、古典的で伝統に則った純粋さ。これが粋というものだ。どうだい木島くん、見ただろう、凄いじゃないか。俺達は今、古典復興という歴史の目撃者になったのだよ、君ももっと誇っていい、胸を張りたまえ」

「はあ」

としか云いようがない。そんな大仰なことなのだろうか。興奮する勒恩寺の神経がよく判らない。

木島の態度が不満なようで、勒恩寺は眉をひそめて、

「何だ、喜ばないのか、君は。つまらん男だな、木島くんも。このロマンが判らないのか。人力による糸と針の密室。その仕掛けを直に見られるなんて探偵冥利につきるじゃないか。それも本物の殺人犯による手作りだぜ。どうして君はこの美しさを理解しないんだ」

いや、そう云われても返答に困る。木島は困惑することしかできなかった。

勒恩寺は木島との共感に見切りをつけたらしく、ぷいっと方向転換すると、

「それではもうひとつのほうも実地検証だ」

と、暖炉のほうへと歩き出す。

例の導火線がぐるぐると渦を巻いて暖炉の中でのたくっている仕掛けがあるところだ。

さっきから気になっていたのだが、それとまったく同じ物が暖炉前の床に這っている。ぐるぐる渦巻きの導火線がもう一組あるのだ。先ほどの死体つき実況見分の時には、こんな物はなかった。

「これは何ですか」

勒恩寺について行きながら、木島は尋ねる。勒恩寺は共感を得られなかった件で機嫌を損ねたふうでもなく、

「警部殿に依頼してレプリカを作ってもらったんだ。さすがに証拠物件に火を点けるわけにもいかない。刑事さんにひとっ走り、導火線を買いに行ってもらった」

間違いなく刑事は嫌な顔をしていたことだろう。現に、窓際に立った名和警部は渋い顔になっている。探偵の使いっ走りを部下にさせるのは本意ではないに違いない。

勒恩寺はそういった刑事達の心の機微に気を遣う様子は一切見せずに、ポケットから何か取り出した。

「探偵の七つ道具のひとつ、ミニ着火装置だ」

いや、それはただの使い捨てライターである。

勒恩寺は屈み込み、渦を巻いた導火線の先端に炎を近づける。そして鋭い声で、

「木島くん、時間っ」

「えっ?」

「時間を計るんだ、早くっ、もたもたするなっ」

木島はあたふたとスマートフォンを取り出し、ストップウォッチ機能を起動した。そういうことが必要ならば前もって云っておいてほしい。わたわたしたけれど、木島は何とか間に合った。

勒恩寺が着火するのと同時にストップウォッチもスタート。蚊取線香みたいにぐるぐるの形の導火線は、見る見る燃え進んでいく。ぱちぱちとかすかな音を立てながら、ぐるぐると火が走る。木島はそれをストップウォッチと睨めっこで、視界の端で追った。

火は円形の軌道を何度も繰り返して、やがて中心に辿り着いた。暖炉の中の現物と違って爆竹はセットしていないので、中心部で唐突に立ち消えになる。

「木島くん、時間は」

「えーと、二分十四秒です」

「うむ、窓の下を進む時間も考慮すると二分半といったところか。まあそれだけあれば色々できそうだ」

と、勒恩寺は渦巻きが燃え消えた床を観察しながら、

「ふん、やっぱり少し灰が残るね。暖炉の中に仕掛けたのはこの灰を隠すためだろう。他の灰に紛れてしまうからな。床に伸びた部分の灰は、昨日の大風で暖炉の中から散ったものだと鑑識も解釈してくれるだろうと、きっとそう踏んだのだろうね」

検証の結果に勒恩寺は満足そうだった。

そこで木島は声をかけて、

「もう検証は終わりですか」

「うん、充分だ」

「それじゃ、少し話を聞いてもらえませんか。気になっていることがあるんで」

と、木島はずっと引っかかっていることを尋ねてみることにした。勒恩寺は「へえ、このぼんくらでも何か考えていることがあるのか」と一瞬、面喰らったようだったが、しかしすぐに取り繕ったような笑顔でこちらに向き直り、

「ああ、随伴官とはよく話し合うのが鉄則だ。聞こうじゃないか、その気になっていることというのを」

「あの、今さらこんなことを云い出すのもあれかもしれませんけど、これ、本当に殺人事件なんでしょうか。自殺という線はありませんか」

「自殺だって?」

「はい。だって、被害者はその机で頭を撃って亡くなっていました。右手に拳銃を握って。これは一見、自殺に見えませんか。最初に見た時、そう感じたんです」

木島は、初めから抱いていた違和感を吐き出して云った。ずっとすっきりしない気分だったのだ。それに、自殺と考えれば密室の謎も解ける。

「桜が倒れた時はまだ生きていたんです。その時は被害者本人の手で鍵をかけていた。そして関係者が声をかけて立ち去った後、中から自分でロックを外して自殺した。そういう順番ならば、朝になったら鍵が開いていたことにも説明がつきます」

木島は力説したが、勒恩寺はこともなげに、

「それはないな」

さらりと云う。そのあっさり加減に戸惑いながらも木島は食い下がり、

「どうしてですか。これなら密室が密室でなくなりますよ。何か否定する理由があるんでしょうか」

「理由ならば明白だ。俺の論理がそう告げている」

煙に巻こうとしているのかと思ったけれど、勒恩寺は大真面目な顔つきだった。そして、もさもさの髪をざっと掻き上げてから、木島を正面から見すえて、

「いいか、木島くん、一見自殺に見えるという君の感覚は判る。机の周辺だけを見た場合はね。しかし、たった今実地検証したあの糸と針の密室の仕掛け、あれはどう説明する? それに導火線の仕掛けもだ。誰が作ったと思う?」

「ええと、自殺だとしたら、多分被害者本人でしょうね。まさか別の人物が自殺現場にあんな仕掛けを施したとも思えないですし」

「そう、本人は自殺して、まったくの第三者が密室の仕掛けを用意した、というケースはまず考えられない。何のためにそんなことをするのか意味不明だ。そんな不自然なことをする必然性がまったくない。それに仕掛けなど作ったことで他殺に間違われて、濡れ衣を着せられたんでは堪らないだろうしね。だから仕掛けたのは自殺者本人だと考えるしかない。だが、何のためにやった?」

勒恩寺に正面から問われ、木島は必死に頭を回転させる。

「えーと、自殺に見えないようにしたかった、とか。あんな仕掛けが残っていたら、誰も自殺だとは判断しないでしょう。捜査陣はきっと、犯人が密室を作ろうとしたと思い込むわけです」

「ほほう、自殺を自殺に見せないように」

「そうです、他殺に見せるようにしたんです」

木島が主張すると、勒恩寺は軽く首を振って、

「そのためだけにここまでややこしいことをしたと云うのかい、ロジカルではないな、木島くん、コストパフォーマンスが悪すぎる。自殺を他殺に見せたいのなら、もっと簡単な方法がいくらでもありそうじゃないか。例えば、そうだな、ちょっと丈夫なゴム紐を拳銃に引っかける、そして頭を撃つ、ゴム紐に引っぱられて拳銃は部屋の隅に飛んで行く。何なら窓を開けておいて、外へ飛び出す細工をしてもいい。凶器が死体から離れた庭で発見されれば、警察は確実に他殺の可能性を視野に入れてくれるぜ。ゴム紐は、床に紙テープやゴムチューブなんかをバラ撒いてカムフラージュすればいい。ほら、どうだい、これなら簡単だろう。ゴム紐一本で他殺を演出できる。何もあんな手の込んだ糸と針の仕掛けを作り込む必要はないだろう。無駄が多すぎる」

「それは、まあ、そうですけど」

木島が反論できなくてもごもご云うと、勒恩寺は冷静な口調のまま、

「それに、昨日、被害者は甥姪を呼んでいる。自殺するのにどうして呼び出す必要がある?」

「それは、つまり最後にお気に入りの親族に会っておこうと」

「さっきの様子だとあまりお気に入りのようにも見えなかったけどね。それに、顔も見ないで閉じ籠もったぜ。自殺するつもりならば、それは変じゃないか」

「ああ、そう云われれば」

木島がぽかんとすると、勒恩寺は、

「被害者がそんな殊勝なパーソナリティだとも思えないしね。人情家ではなく底意地の悪い人物だというのが、当の身内の評価だったろう。一人で自殺するのが淋しいから、側に親族がいてほしいタイプとは、ほど遠いように感じるのだが」

「だったら、悪意があって呼んだ、と仮定したらどうでしょう。そう、容疑をかけるために、です。性根の曲がった自殺者は、ただで死ぬのはつまらないと考えたんですよ。意地悪く、誰かに殺人の嫌疑をかけようとした」

「誰かとは、具体的に誰のことだね」

「誰でもいいんですよ、三人のうちの誰かです」

「そんな曖昧な話があるものか。誰かに濡れ衣を着せようと狙うのなら、一人に絞るのが普通だろう。それに、糸と針の仕掛けを作るより、確実な方法はたくさんありそうだ。誰か一人、例えば里奈子さんを呼び出す。夕食後にでも、皆が見ている前で里奈子さんだけを書斎に呼び入れるんだ。そして二人になったらいきなり銃を取り出して、相手の手に無理やり押しつけながら自分の心臓を撃ち抜く。これはなかなかいい手口だろう。銃声を聞きつけた他の面々は何事かと駆けつけて来る。ドアを開けると目に飛び込んでくる光景はこうだ。胸を射抜かれて倒れた義範氏の死体、茫然と立ち尽くす里奈子さん、床に落ちた拳銃、まだ残る硝煙の匂い、他には誰もいない。これなら誰が見ても里奈子さんが殺人者にしか見えないだろう。どうだい、簡単な手口で効果は高い。コストパフォーマンスは抜群だ。事前に日記にでも“姪の里奈子が私の命を狙っているようだ、恐ろしいことである”とか何とか書き残しておけば、さらに確実性は増すだろうね」

勒恩寺は陽気に云う。口調とは裏腹に、エゲツないことを考えつく人である。その情け容赦のない探偵はさらに続けて、

「そんな具合に、他殺に見せかけて自殺するには、糸と針の仕掛けは無駄に凝りすぎている。あそこまで精巧に作り込む必要はないはずだろう。かといって被害者は自殺だが仕掛けは別人が作ったという線もない。さっき云ったように、ヘタしたら自分に殺人の容疑が降りかかってくるし、そもそも意味がない。これでも本件が自殺だと云うのかね、木島くん」

「確かに、そう云われれば変ですね。警部さんもそう思ったんですか」

と、木島は、ずっと黙って窓際に立っていた名和警部にも尋ねてみる。まったく口を挟まずにこちらのやり取りを見守っていた警部は、それでようやく口を開いて、

「そこまで具体的に考えたわけではない。だが、これほどごたごたした自殺現場は見たことがないからな。どう見ても何者かの作為を感じた。だから課長に最初の報告を上げた時、不自然極まりない現場だと説明したんだ」

それで一課長が気を回して、特専課の出番となったわけだろう。

木島は軽くうなずいてから、さらに、

「自殺ではないのは納得しました。ただ、もうひとつ引っかかっていることがあります」

「何だ、この際ついでだ、何でも云ってくれ」

面倒くさがるでもなく、勒恩寺は云う。面倒見がいいわけではなく、どうやら議論そのものが好きなようだ。

「あの仕掛け、糸と針の密室の細工は犯人がやったものなんですよね」

木島の問いに、勒恩寺はうなずいて、

「恐らくそうだろうね。殺人犯とは別に、あの仕掛けだけを独立して施した第三の人物がいると考えるのは不自然すぎる。犯人が仕掛けたと考える他はないだろう」

「それは同意します。けれど、本気だったんでしょうか」

「ん? 本気でなかったら何だというんだ」

首を傾げる勒恩寺に、木島は主張して、

「単なるパフォーマンスだとは考えられませんか。だって仕掛けは作動していなかったんですよ。今の実験でちゃんと動くことは実証できました。けれど犯人は使っていません。何だか見せかけというか、これ見よがしというか、捜査陣によく見てもらうために残しておいたふうにも思えるんです」

「何のためにそんなパフォーマンスをする必要がある?」

「例えば、捜査を攪乱するため、とか。おかしな仕掛けがセットしてあれば警察はそれに気を取られて本来の捜査が疎かになる、それを狙って。現に警部さんは気にしているじゃないですか」

木島が熱弁を奮うと、勒恩寺は呆れたものだといわんばかりに、ゆっくりと首を振って、

「やれやれ、木島くんは警察という組織をまるで判っていないね。警部殿、どうですか、捜査陣は彼の云うように気を散らされたりしますか」

「いや、それはないな。気にしたのはあくまで私の個人的な印象だ。部下達はどんな奇妙な現場でも、本筋の捜査は疎かにはせんよ」

と、名和警部は断言する。勒恩寺もその言葉にうなずいて、

「そう、警察という組織は実に律儀でね。ある意味、杓子定規にしか動かない。何か想定外のことがあってもルーティンからはみ出したりせず、地に足が着いた地道な捜査をまっとうする。黙々と物証を辿り、淡々と聞き込みに回り、粛々と関係者の証言を集め、着々と目撃者を探す。捜査の基本を外すことはない。これだけ細密な仕掛けを作る犯人だ、そういう慎重な警察の体質を予測しないはずがない。パフォーマンスとして糸と針の仕掛けをわざと残したところで、捜査体制が小揺るぎもしないことは事前に推し量ることくらいできるだろう。あんな仕掛けを必要以上に気にかけるのは、俺のような探偵くらいだ」

「それじゃ、あの仕掛けは捜査を混乱させるためのダミーじゃないんですね」

「明白だな」

と、勒恩寺は明言する。

「犯人は本気だった?」

「そうだろうな。恐らく本気であの仕掛けを使って密室を作るつもりだったんだろう。ねえ、警部殿、あの仕掛けが事件発覚前にちゃんと作動していたら、刑事さん達は見抜けていたでしょうかね」

勒恩寺の質問に、名和警部はちょっと言葉に詰まって、

「うむ、それは、ううん、どうだろうな。糸とピンセットが回収されていて現場に何も残っていなかったとしたら、そんな物が使われたと想像できたかどうか、いささか心許ない気もするが、いや、人が悪いぞ、探偵、それこそあんたの領分だろう」

「これは失礼。余計なことを云いました。だからね、木島くん、犯人は本気で密室殺人を完成させるつもりであの仕掛けを用意したんだと、俺は思うんだ。そうだからこそ、俺はこんなにわくわくしているんじゃないか。この現代で、古き良き探偵小説全盛期のごときクラシカルな仕掛けが作られたんだぜ。この現場に出会うことができて俺は本当にラッキーだったよ。そしてそれを自分の論理で解決できるんだから、これほど感激することもないだろう」

その勒恩寺の云い回しに、木島は引っかかりを覚えた。

「まるで、もう解決できるみたいな口ぶりですね」

そう云うと、勒恩寺はきょとんとして、

「ん? できるが。それがどうした」

「えっ、もう真相が判ってるんですか」

驚く木島に、やけにあっさりと勒恩寺は、

「ああ、もちろん」

「中途半端な、あの密室の謎も解けた?」

「そう云っているが」

「犯人も判っているというんですね」

「当然だな」

「一体いつ判ったんですか」

「うーん、さっき関係者の話を聞き終えた時には」

「えっ、それじゃ、全員に動機があるとか何とか身も蓋もないことを云った時には、もう全部解決してたんじゃないですか」

「うん」

物凄く素直に、勒恩寺はうなずく。木島は思わず声のトーンを上げてしまい、

「うんじゃないですよ、どうしてさっさと解決しなかったんですか」

「だって、あの仕掛けが動くところを見たいじゃないか。せっかくの機会だ、テグスとピンセットの仕掛けでうまく密室が作れるか、目の前で確かめたくなるのが人情だろう」

通常誰しもそう思うはずだが、といわんばかりの、のほほんとした顔で勒恩寺は云う。いや、普通は解決を優先するだろう。勒恩寺の神経がますます判らない。探偵というのは押し並べてこんな変な人ばかりなのか。

木島は呆れ返りながら、

「だったらもう気が済んだでしょう。仕掛けは見たんですから」

勒恩寺はやたらと無邪気にうなずいて、

「ああ、そうだね、そろそろ仕事に取りかかるとするか。と、その前に、警部殿、またひとつお願いがあります」

名和警部は半ばうんざりした顔でこちらに近づいてきて、

「今度は何だね。また刑事に柴刈りの真似事をさせようというのかね」

それを聞こえないフリで勒恩寺は、こっちに向き直り、

「どのみち今日中には解決するつもりだったんだ。現場入りした当日に解決すると、警察庁から早期解決手当てがたんまり出る」

そう云って、にんまりと笑った。